2024年 第6期

内生于农村宗族网络的村干部,在执行公共政策、分配公共资源时会“扶亲”吗?基于世界银行乌蒙山、六盘山贫困片区产业扶贫试点示范项目2018年中国3省8县40村1 149个样本截面数据的研究发现,村干部的同姓宗亲更可能参加项目,且在排除了农户能力和宗族势力的干扰后研究结果依然稳健。调节效应分析表明,民主监督和政府监督水平越高的村庄,村干部对其宗亲合作社参与的影响越强,这排除了精英俘获或偏袒行为,支持了村干部的动员效应假说,即村干部通过宗族网络动员影响了村民的项目参与决策。异质性分析发现,动员效应主要由村民委员会主任驱动。概言之,农村宗族网络在当下乡村治理进程中可以发挥良性作用,而民主监督和政府监督都能够促进这种效应,村民选举产生的村民委员会主任在利用宗族关系开展动员工作方面具有优势。应该全面认识宗族文化和宗族网络对农村社会治理的影响,在推进乡村治理现代化和产业发展过程中充分发挥宗族文化和宗族网络的积极作用。

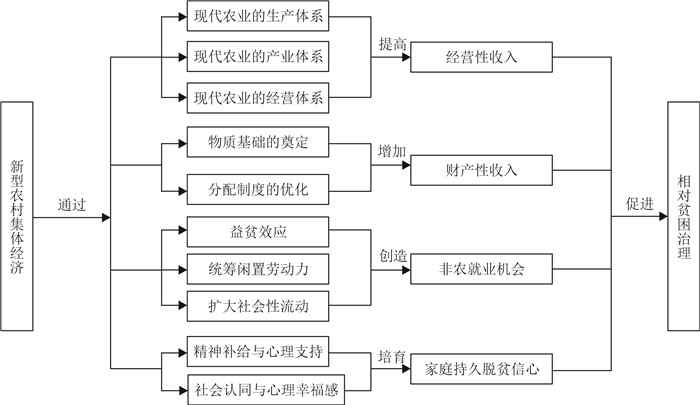

伴随农村集体产权制度改革持续推进,新型农村集体经济不断发展壮大,在相对贫困治理中发挥着重要作用。基于湖南、广西和贵州三省四县1 066份微观农户数据,全方位探讨参与新型农村集体经济对相对贫困治理的影响与作用机制,发现参与新型农村集体经济能显著促进相对贫困治理;新型农村集体经济发展通过提高经营性收入、创造非农就业机会、培育家庭持久脱贫信心促进相对贫困治理,而增加财产性收入未通过机制检验。异质性分析结果表明,无论农户是否为监测对象、所处地形是否为山地、是否经历过自然灾害,参与新型农村集体经济均显著促进其相对贫困治理;而对于监测对象、处于山地地形或未经历过自然灾害的农户,其影响效果则更加明显。

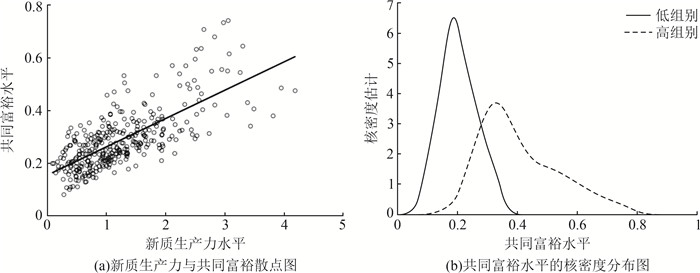

新质生产力作为信息化和智能化生产条件下所衍生的生产力新形态,对实现共同富裕具有重要影响。基于2012—2022年中国省级面板数据,实证分析新质生产力对共同富裕的影响效应与作用机制,发现新质生产力发展对共同富裕有着显著的促进作用,且考察期内共同富裕中的“富裕”效应而不是“共享”效应在起主导作用。机制分析表明,新质生产力通过劳动力技能升级和创业活跃度提升间接推动共同富裕,且良好的营商环境发挥了显著的正向调节作用。异质性分析发现,新质生产力对共同富裕的影响在时间、地理区位和共同富裕水平方面均存在异质性,在新质生产力发展期、东部及中部地区、胡焕庸线沿线及东南区域和高水平共同富裕的样本中,新质生产力发展对共同富裕的影响效应更为显著。新质生产力为实现中国经济高质量发展和中国式现代化提供了新动能,充分发挥新质生产力的扩散性与渗透性能够提高居民的收入和生活水平,将成为新时代推动中国共同富裕进程的有效路径。

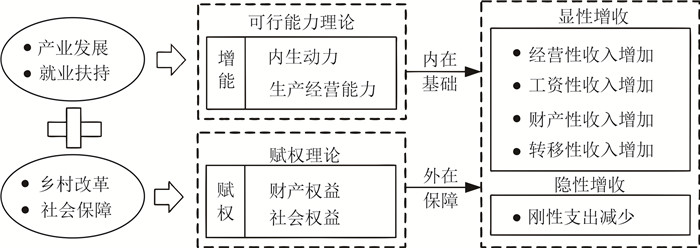

共同富裕是社会主义的本质要求,促进低收入农户持续增收是有效缩小城乡收入差距、实现共同富裕的重要途径。基于可行能力理论和赋权理论,探究低收入农户持续增收的理论逻辑,发现提高低收入农户的生产经营能力和内生动力是其持续增收的内在基础;赋予低收入农户充足的财产权益和社会权益是其持续增收的外在保障。利用宏观统计数据分析农村居民的增收现状可以发现,农村居民收入稳定增长,但与城市居民收入的绝对差距在逐步扩大,而且农村内部的收入差距也呈扩大趋势。整体来看,低收入农户增收乏力,工资性收入和转移性收入是其主要的收入来源,经营性收入和财产性收入占比较小。未来要促进产业可持续发展,提升低收入农户的发展能力;增加就业机会和就业意愿,提高低收入农户的就业能力;深化农村改革,赋予低收入农户更充分的财产权益;完善社会保障制度,全面提升低收入农户的福祉水平。

中国式教育现代化征程与共同富裕一脉相承。中国式教育现代化蕴含着以人民为中心的发展原则和目标。以人民为中心意味着人的健康发展、人与人关系的和谐,并使人过上富裕美好的生活。中国式教育现代化赋能共同富裕主要体现为中国式教育现代化促进物质生活共同富裕、造就精神生活共同富裕。在当下中国式教育现代化进程中,教育结构不均、教育体系离散、教育生态无序等现实困境制约着共同富裕的实现。因此,亟须建立一种公平正义的教育结构,打造多样化、整体性的教育体系,构建良好的教育生态,以促进物质生活共同富裕和精神生活共同富裕的耦合统一。

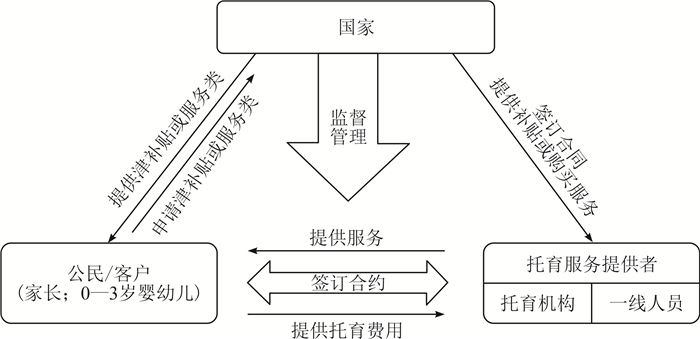

2019年以来,我国婴幼儿照护服务引起了前所未有的重视和高度关注,有关婴幼儿照护服务的相关政策密集出台。2023年9月,《中华人民共和国托育服务法》被正式列入十四届全国人大常委会立法规划。梳理OECD国家在托育服务立法方面的经验,可为我国托育服务立法提供一定的启示。OECD国家托育服务立法的主要经验有:将托育服务由私事上升为国事;由家庭提供的私人产品变为由政府主导提供的公共产品;承认婴幼儿获得托育服务权、受教育权的基本权利;政府承担托育服务的相应给付义务与保护义务。对我国托育服务立法的基本启示是:承认、尊重与保障婴幼儿获得托育服务的基本权利;确认托育公共服务的性质;加强托育服务的多样性和可选择性;政府需要坚持托育服务的责任底线,即确保托育服务可获得、能承受、有质量。

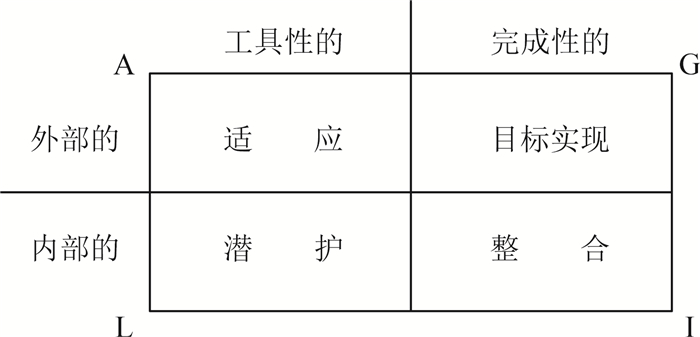

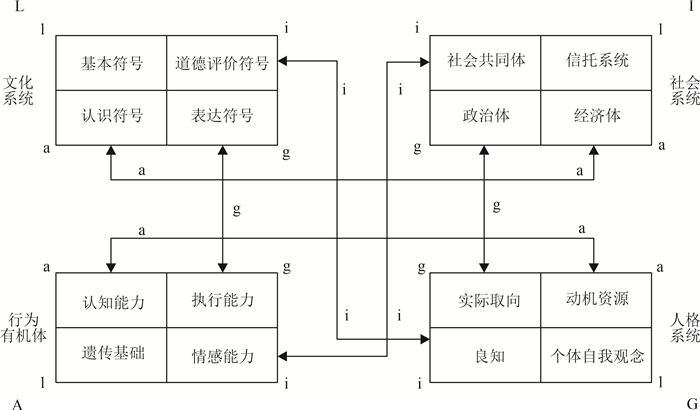

融合教育是新时代我国特殊教育的政策要求和重要任务。加快推进融合教育嬗变是促进我国教育改革深化,构建更为弹性包容的教育体系的必由之路。基于结构功能主义视角对融合教育嬗变进行分析,发现其面临内部支持体系薄弱、法律制度位阶较低、外部主体缺乏协作、社会认知尚存桎梏的困境,据此提出构建内部支持体系、健全融合法律制度、构建协同生态系统、营造包容社会形态的融合教育发展方向,以期引领新时代融合教育可持续发展,为实现教育高质量发展提供积极推动力。

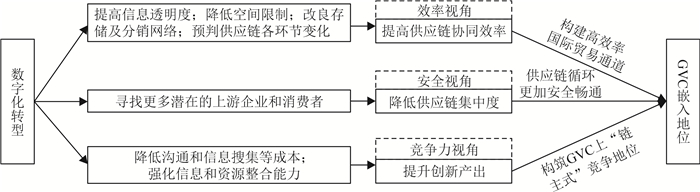

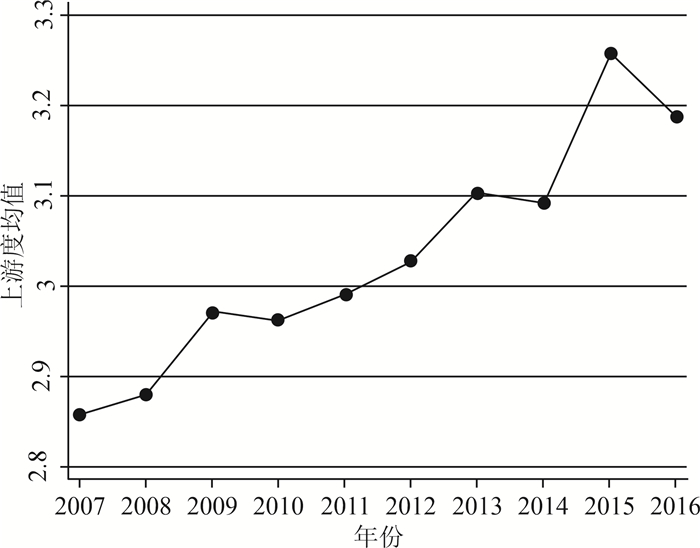

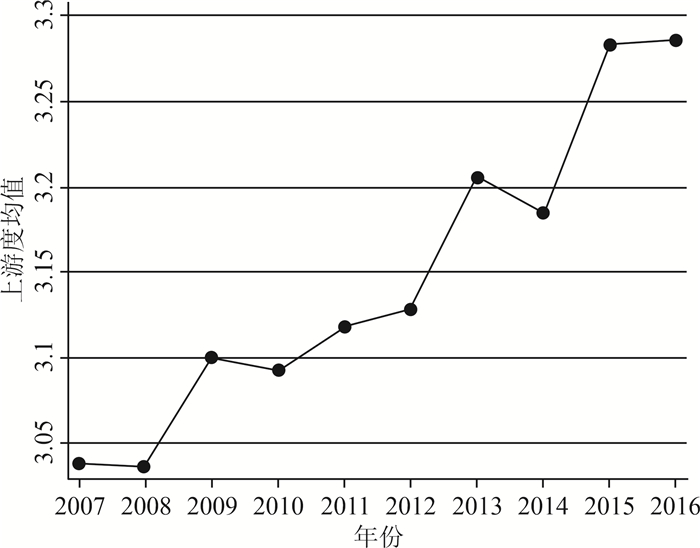

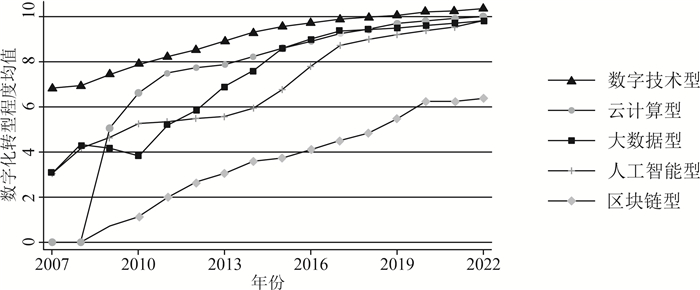

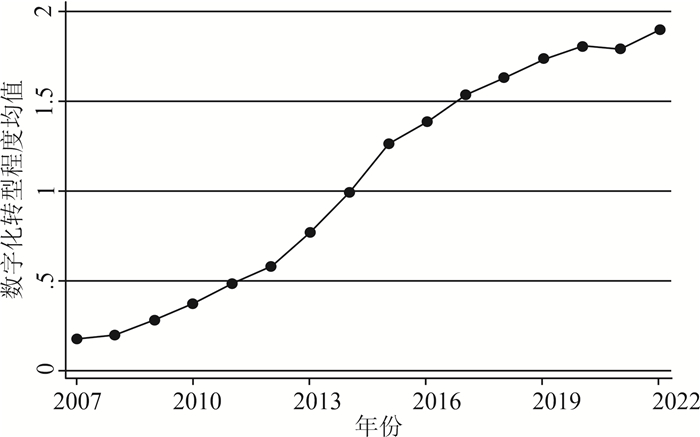

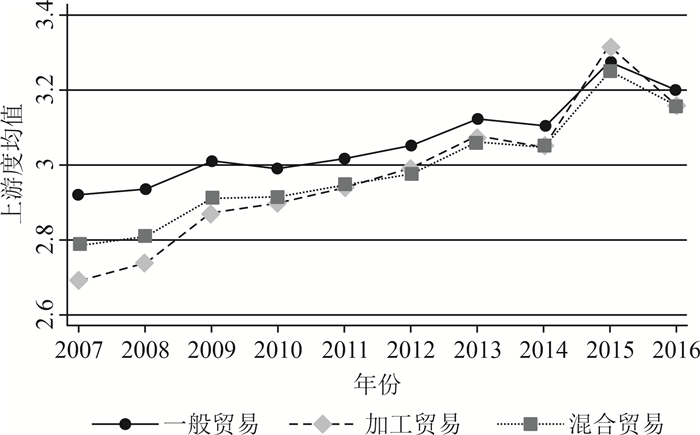

数字化已经成为中国当前经济转型的重要方向,数字化转型也成为后疫情时代世界各国重塑全球价值链的重要力量。基于2007—2016年中国A股上市公司数据与海关数据,实证研究企业数字化转型对全球价值链嵌入地位的影响及作用机制,发现:数字化转型对企业全球价值链嵌入地位存在显著的提升作用;数字化转型通过提高供应链协同效率、降低供应链集中度和提高创新产出促进企业全球价值链嵌入地位的攀升;数字化转型对企业全球价值链嵌入地位的影响存在行业和地区间的差异性。中国要借助数字经济实现经济高质量发展和高水平对外开放,中国的企业需通过数字化转型实现全球价值链地位的攀升,可行的对策包括:建设高效的数字化供应链,加快企业数字化转型进程;培养企业自主创新能力,解决关键技术的瓶颈问题;增强企业数字化转型相关促进政策的针对性和普惠性。

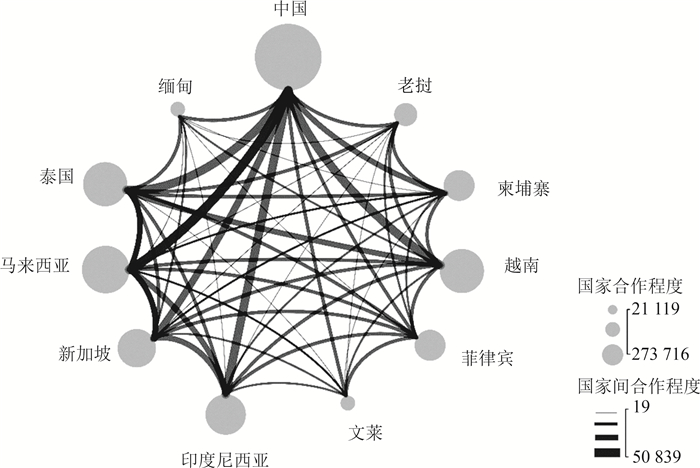

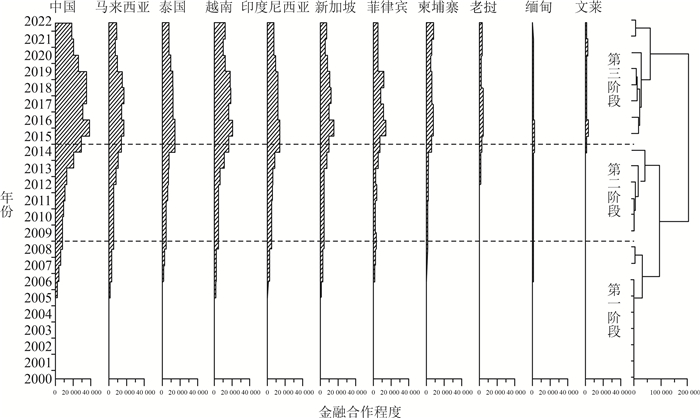

基于2000—2022年GDELT全球新闻数据构建中国—东盟金融合作网络,并运用地层约束聚类、社会网络分析和QAP回归等方法分析网络的结构、演化及影响因素,发现:中国—东盟金融合作网络受亚洲金融危机、全球金融危机和逆全球化思潮抬头等宏观环境变动影响,金融合作程度由持续上升转向波动性下降,呈现“缓慢增长”“积极融入”和“逐步调整”的阶段演化特征。中国—东盟金融合作网络存在内部不均衡、地理邻近优先和“金字塔”式程度级差的结构特征。整体网络结构日益紧密,小世界性特征愈加明显;局部网络结构趋向稳定,内部群体分化逐渐缩小;个体网络结构的各国重要性不断上升,中国、泰国、越南、马来西亚4国占据主导地位,发挥“桥梁”作用。中国—东盟金融合作网络受贸易往来程度、金融发展距离、经济邻近性、制度距离、市场化距离、语言邻近性、宗教邻近性、地理邻近性、信息化发展、交通发展和数字经济发展距离11个因素共同作用。但经济邻近性、金融发展距离和数字经济距离3个因素对中国—东盟金融合作网络仅存在阶段性影响。

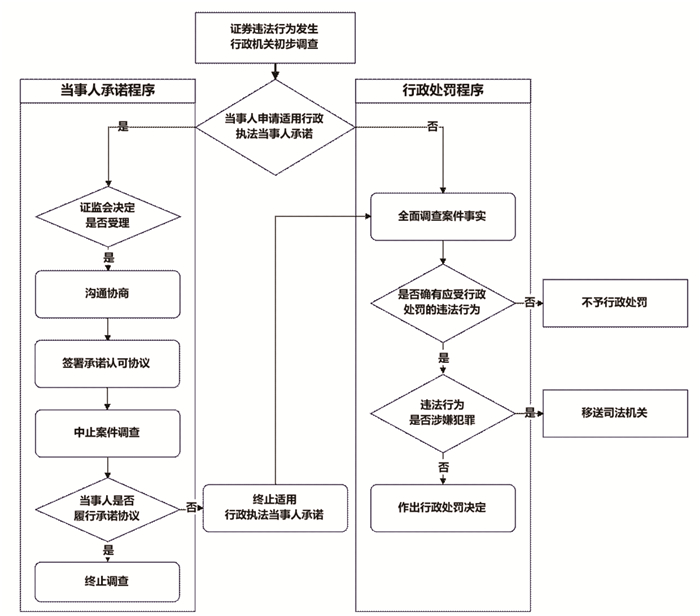

新《证券法》创新性设立了证券行政执法当事人承诺制度,以解决刚性执法问题,促进行政执法效率有序提升。行政执法当事人承诺具有促进公私合作执法、避免行政相对人陷入困境和保护投资者的制度功能。从成本收益分析角度看,证券监管机关与行政相对人达成当事人承诺协议的主要激励是节约执法成本,但面临受到负面质疑的声誉成本;行政相对人则能够实现降低非货币类行政处罚、民事诉讼成本和刑事责任的收益,但需要承担先行赔偿投资者的成本。进一步改善证券行政执法当事人承诺制度实效,应当聚焦于提高相关主体适用激励、嵌入合规监督和加强制度衔接等改革措施。

在自由式夫妻约定财产制的框架下,需厘清赠与合同与夫妻财产约定的单务性与双务性本质差异,以主观认定是否存在对待给付义务为标准,类型化区分认定夫妻不动产物权归属约定构成夫妻财产约定或者赠与合同。在构成夫妻财产约定时,可通过法律解释得出该约定在夫妻之间直接发生物权变动效力;在受让人拒绝履行或无法继续履行该约定时,可通过合同法定解除权与情势变更规则予以补救。在对外效力上,应以维护物权公示效力为原则,兼顾受让人与第三人的利益。在此基础上,审查夫妻自治行为正当性,避免夫妻假借自治行为逃避债务。对于转让人的继承人而言,根据夫妻约定的履行情况,决定其对内效力是否延伸至继承人。在构成赠与合同时,该约定同等适用赠与合同的相关规定产生相应的法律效力。

中国思想史、哲学史分期是一个重要且棘手的问题。从传统的学术史和思想史角度予以分期难以把握思想史、哲学史发展的内在规律。从哲学史和哲学思维特点角度分析,近代以前的中国思想史、哲学史具有围绕着“德”“道”“理”等核心概念进行思考的特点,并且呈现出“德的时代”“道的时代”和“理的时代”相继展开的、跌宕起伏的恢弘进程。中国思想史、哲学史上的三个大时代恰能表明古代哲学发展的规律、节奏及理论特征。

《老子指归》最突出的特点是引入神明、太和概念以阐发道德之义。学者多从宇宙论的角度诠释神明、太和与道德的关系,认为它们代表了宇宙发展的不同阶段。这种宇宙发生学视角难以全面解释《老子指归》的整体文本。将神明、太和纳入道的范畴,对《老子指归》中道、德、神明、太和的历时性描写进行整体性、内在化的诠释可知,神明、太和是道自身的呈现和表达,它们与道为一整体。神明体现了道的精神性向度,是连接道与个体生命的关键,同时也体现了道在人文世界的决定性力量;太和代表容纳多元差异性的和谐,正面体现了道的作用。《老子指归》通过神明、太和展现了道的丰富内涵,并将作为本体的道与人的生命境界和人文世界更内在地联系起来,具有深刻的意义。

孟子的政治伦理世界以王道为根本旨归,其道性善与倡王道共同构成了伦理世界的整体。孟子在论述仁义之道时,强调圣王舜的“由仁义行”源于“明于庶物,察于人伦”,由此得窥明物与察伦作为圣王人格建构与政治实践活动展开的两个面向。明物与察伦之间的究竟关系,也成为历代注孟解孟的一个根本问题。孟子哲学视域下明物的存在论面向与察伦的伦理实践,以终始先后的方式构成了“由仁义行”的一体两面,共同指向“由仁义行”的合外内之道与儒家典型的理想人格类型,进而呈现出儒家心性理论与政治秩序建构之间的内在一体,儒学的政治伦理正是在世之学。

作者投稿

作者投稿 专家审稿

专家审稿 编辑办公

编辑办公 联系我们

联系我们

Email alert

Email alert

RSS

RSS