2020年 第1期

摘要:

教育生活中的智慧之思是具有手段性质的,其最显著的特征是以关于教育方法和策略的思考为其核心内容。在此前提下,具有智慧意蕴的教育方法和策略思考,具有与教育目的相联系的教育性,具有与教育理念相联系的思想性,具有与人的进步和社会发展相联系的文化性,还具有与教育自身境界提升相联系的创造性。反过来,教育生活中的智慧之思也就成为兼有教育性、思想性、文化性、创造性的教育之思。当教育者在自己的手段性教育之思与教育目的和精神之间建立了联系时,我们就不能简单地把他们的手段性之思判定为一种技术性事件,而是必须满怀喜悦地把他们的思考与教育智慧联系起来。

教育生活中的智慧之思是具有手段性质的,其最显著的特征是以关于教育方法和策略的思考为其核心内容。在此前提下,具有智慧意蕴的教育方法和策略思考,具有与教育目的相联系的教育性,具有与教育理念相联系的思想性,具有与人的进步和社会发展相联系的文化性,还具有与教育自身境界提升相联系的创造性。反过来,教育生活中的智慧之思也就成为兼有教育性、思想性、文化性、创造性的教育之思。当教育者在自己的手段性教育之思与教育目的和精神之间建立了联系时,我们就不能简单地把他们的手段性之思判定为一种技术性事件,而是必须满怀喜悦地把他们的思考与教育智慧联系起来。

摘要:

迄今为止,鲜有关于曾巩文章特色的研究,因此,有必要对曾巩文章的特色予以具体说明。曾巩的文章,常常被用“阴柔”一词形容。追本溯源,是清代的姚鼐曾将曾巩文章与欧阳修的文章并称,评价其为“阴柔”之故。由是,曾巩的文章特色与欧阳修的一定有着某种相似点。因此在考察曾巩文章特色时,其与欧阳修的文章特色的相似点就成了关键。曾巩与欧阳修文章特色的相似点,正是两人文章的虚词使用法。因为虚词与文意并没有直接的关系,所以在某种程度上可以说,从虚词的使用上能够看出作者的个性。由此,证明了曾巩文章的虚词使用与欧阳修的极为相似。也就是说,正因为曾巩与欧阳修的虚词使用法的相似,一直以来将两人的文章特色并称为“阴柔”。而曾巩的文章之所以同欧阳修的文章有相似点,是因为曾巩在年少时便开始熟读欧阳修的文章,几乎达到每篇都可以背诵的程度,不知不觉中将欧阳修的虚词使用法习于己身。

迄今为止,鲜有关于曾巩文章特色的研究,因此,有必要对曾巩文章的特色予以具体说明。曾巩的文章,常常被用“阴柔”一词形容。追本溯源,是清代的姚鼐曾将曾巩文章与欧阳修的文章并称,评价其为“阴柔”之故。由是,曾巩的文章特色与欧阳修的一定有着某种相似点。因此在考察曾巩文章特色时,其与欧阳修的文章特色的相似点就成了关键。曾巩与欧阳修文章特色的相似点,正是两人文章的虚词使用法。因为虚词与文意并没有直接的关系,所以在某种程度上可以说,从虚词的使用上能够看出作者的个性。由此,证明了曾巩文章的虚词使用与欧阳修的极为相似。也就是说,正因为曾巩与欧阳修的虚词使用法的相似,一直以来将两人的文章特色并称为“阴柔”。而曾巩的文章之所以同欧阳修的文章有相似点,是因为曾巩在年少时便开始熟读欧阳修的文章,几乎达到每篇都可以背诵的程度,不知不觉中将欧阳修的虚词使用法习于己身。

摘要:

曾巩墓志写作在人物个性提炼、书写笔调和写作期许上有浓厚的史学意识,他继承韩愈、欧阳修以史笔为墓志的路径,以实绩弥合了理论和实践的差异。欧阳修、曾巩墓志写作的实录、简洁原则,在实践中不断丰富而形成“欧曾笔法”,为宋代墓志写作奠定了基本范式。

曾巩墓志写作在人物个性提炼、书写笔调和写作期许上有浓厚的史学意识,他继承韩愈、欧阳修以史笔为墓志的路径,以实绩弥合了理论和实践的差异。欧阳修、曾巩墓志写作的实录、简洁原则,在实践中不断丰富而形成“欧曾笔法”,为宋代墓志写作奠定了基本范式。

摘要:

奏邸狱是北宋庆历新政期间发生的一起针对馆阁官员的重要案件。宋仁宗朝士大夫在权力场和书写场中围绕这起案件的性质和判决展开了话语博弈,对后世的历史叙事产生不同影响。奏邸狱“故事”也在多重文本网络中逐渐定型。“主犯”苏舜钦一方最终在政治和舆论上获得全面胜利,欧阳修于苏舜钦墓志中建构的党争叙事模式经由实录、国史、会要、《隆平集》《续资治通鉴长编》《东都事略》和宋人笔记最后传递至《宋史》,成为公共历史叙事中的唯一声音。“主谋”王拱辰一方则在舆论压力下极力自辩。安焘所撰王拱辰墓志不仅逾越碑志常格直接议论此案,还在叙述中弱化王在案件中的作用,将弹劾的正当性系于王益柔在奏邸会上写作的《傲歌》。《傲歌》承载着中古时期形成的“醉歌”创作传统与名士文化,凸显出王益柔、苏舜钦等馆阁名士对自我的注重和对规则的漠视,这也是北宋中期新型士大夫人格的重要表征。范仲淹在庆历之际对这些馆阁名士的举荐正是为了推扬这类勇为而疏阔的政治性格,以冲破宋初以来强调谨慎厚重的士林风气,这和他的改革精神一致。在庆历新政失败后,庆历士大夫对新型人格可能存在的缺陷进行了反思,这影响到他们晚年的政治观念。

奏邸狱是北宋庆历新政期间发生的一起针对馆阁官员的重要案件。宋仁宗朝士大夫在权力场和书写场中围绕这起案件的性质和判决展开了话语博弈,对后世的历史叙事产生不同影响。奏邸狱“故事”也在多重文本网络中逐渐定型。“主犯”苏舜钦一方最终在政治和舆论上获得全面胜利,欧阳修于苏舜钦墓志中建构的党争叙事模式经由实录、国史、会要、《隆平集》《续资治通鉴长编》《东都事略》和宋人笔记最后传递至《宋史》,成为公共历史叙事中的唯一声音。“主谋”王拱辰一方则在舆论压力下极力自辩。安焘所撰王拱辰墓志不仅逾越碑志常格直接议论此案,还在叙述中弱化王在案件中的作用,将弹劾的正当性系于王益柔在奏邸会上写作的《傲歌》。《傲歌》承载着中古时期形成的“醉歌”创作传统与名士文化,凸显出王益柔、苏舜钦等馆阁名士对自我的注重和对规则的漠视,这也是北宋中期新型士大夫人格的重要表征。范仲淹在庆历之际对这些馆阁名士的举荐正是为了推扬这类勇为而疏阔的政治性格,以冲破宋初以来强调谨慎厚重的士林风气,这和他的改革精神一致。在庆历新政失败后,庆历士大夫对新型人格可能存在的缺陷进行了反思,这影响到他们晚年的政治观念。

摘要:

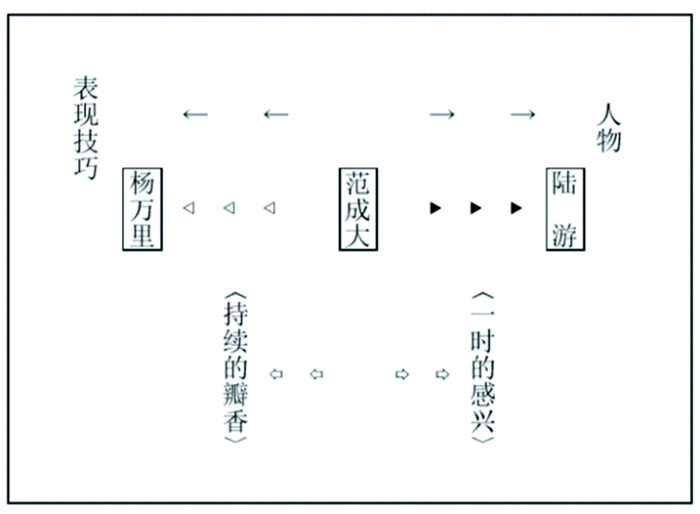

从事南宋文学研究的学者偏向探讨南宋与唐代的继承关系,反而对南宋与北宋之间的联系讨论较少。因此,以“乾淳”与“元佑”为切入点,通过探讨南宋诗人对以苏轼、黄庭坚与“苏门”为首的北宋文人之接受情况以及南宋中期对苏轼文艺的评价现象,尤其是“乾淳”诗人沿袭苏轼所独有的次韵诗、櫽括诗、白战体等创作技巧,乃至他们为苏轼书画而作题跋文字,都可为南宋与北宋之间的文学继承关系此一备受忽略的问题提供另一种视角。不仅如此,范成大与陆游二人在对苏轼及其诗歌的接受上,其实也呈现出不同的面貌。如果考虑到其后的喻良能、张孝祥等其他南宋诗人对苏轼、黄庭坚二人有其师法取舍,则可推知“乾淳”一代诗人不但有意开辟有别于“江西诗派”的诗歌创作路向,而且有意透过多角度与玩味人生的方式,以面对当时只剩下半壁江山的政治局势。

从事南宋文学研究的学者偏向探讨南宋与唐代的继承关系,反而对南宋与北宋之间的联系讨论较少。因此,以“乾淳”与“元佑”为切入点,通过探讨南宋诗人对以苏轼、黄庭坚与“苏门”为首的北宋文人之接受情况以及南宋中期对苏轼文艺的评价现象,尤其是“乾淳”诗人沿袭苏轼所独有的次韵诗、櫽括诗、白战体等创作技巧,乃至他们为苏轼书画而作题跋文字,都可为南宋与北宋之间的文学继承关系此一备受忽略的问题提供另一种视角。不仅如此,范成大与陆游二人在对苏轼及其诗歌的接受上,其实也呈现出不同的面貌。如果考虑到其后的喻良能、张孝祥等其他南宋诗人对苏轼、黄庭坚二人有其师法取舍,则可推知“乾淳”一代诗人不但有意开辟有别于“江西诗派”的诗歌创作路向,而且有意透过多角度与玩味人生的方式,以面对当时只剩下半壁江山的政治局势。

摘要:

李清照《醉花阴》词“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”中的“黄花”所写的是重阳之菊,可有“肥”“瘦”两种理解,从全词语境看,“瘦”义较胜;但这种“瘦”并非实指,而是因时令变化和相思情深塑造出的一种心理与情感之“瘦”。菊花抱枝而枯的特性,又使“人比黄花瘦”隐含了宣誓爱情坚贞不渝的意味。后世接受者发展了从外形近似的角度以“瘦”菊喻人的一面,而过滤了原作复杂的情蕴,并非成功的摹仿。

李清照《醉花阴》词“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”中的“黄花”所写的是重阳之菊,可有“肥”“瘦”两种理解,从全词语境看,“瘦”义较胜;但这种“瘦”并非实指,而是因时令变化和相思情深塑造出的一种心理与情感之“瘦”。菊花抱枝而枯的特性,又使“人比黄花瘦”隐含了宣誓爱情坚贞不渝的意味。后世接受者发展了从外形近似的角度以“瘦”菊喻人的一面,而过滤了原作复杂的情蕴,并非成功的摹仿。

摘要:

采用三个实验探讨了声调语言经验在汉语二语者普通话声调感知中的作用。被试包括有声调语言经验的被试(泰语母语者)和无声调语言经验的被试(俄语母语者)。实验1和实验2采用声调感知判断任务分别考察了初级汉语水平和中级汉语水平的两类被试对声调感知的情况,实验3以初级和中级汉语水平的泰语母语者为被试考察了其对普通话声调的感知同化模式。综合三个实验的研究结果发现:声调语言经验在汉语二语声调感知中发挥着促进作用,该作用是通过声调母语者对普通话声调的感知同化机制得以实现的;汉语二语者对普通话声调的感知和同化并没有受到其汉语水平的显著调节; 汉语二语者对普通话声调的感知情况也会受普通话声调本身特点的制约。

采用三个实验探讨了声调语言经验在汉语二语者普通话声调感知中的作用。被试包括有声调语言经验的被试(泰语母语者)和无声调语言经验的被试(俄语母语者)。实验1和实验2采用声调感知判断任务分别考察了初级汉语水平和中级汉语水平的两类被试对声调感知的情况,实验3以初级和中级汉语水平的泰语母语者为被试考察了其对普通话声调的感知同化模式。综合三个实验的研究结果发现:声调语言经验在汉语二语声调感知中发挥着促进作用,该作用是通过声调母语者对普通话声调的感知同化机制得以实现的;汉语二语者对普通话声调的感知和同化并没有受到其汉语水平的显著调节; 汉语二语者对普通话声调的感知情况也会受普通话声调本身特点的制约。

摘要:

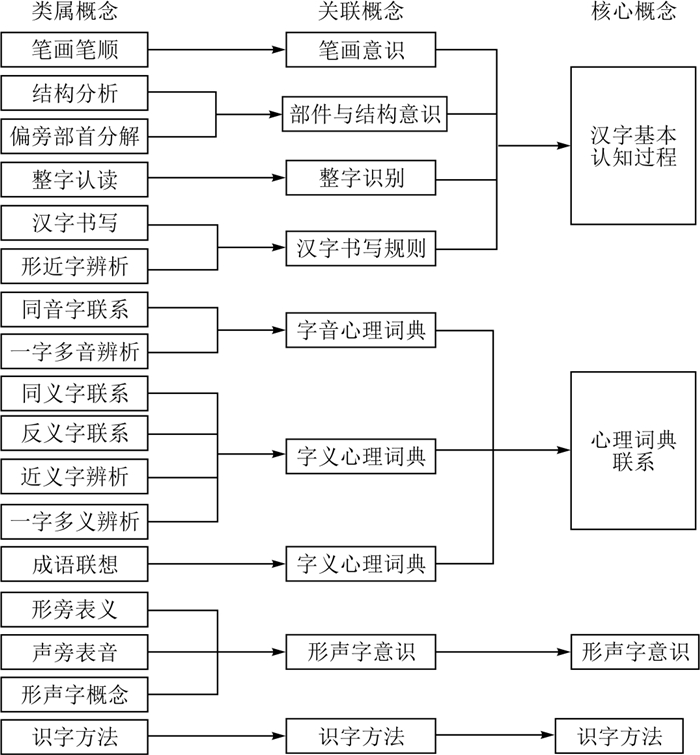

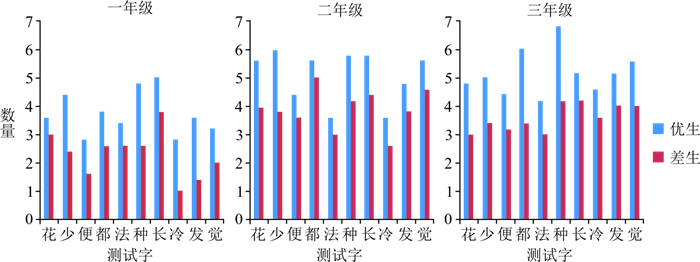

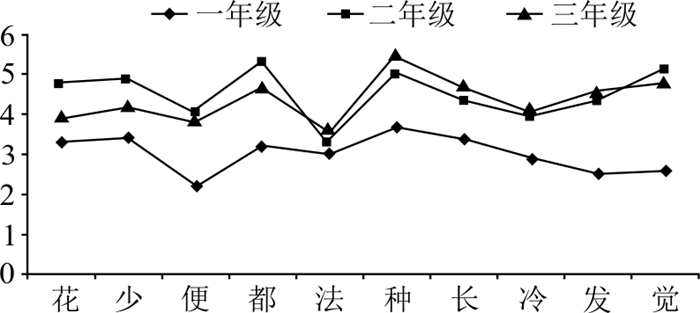

采用口语报告法探究在自然条件下儿童汉字学习的思维过程,依据扎根理论对口语报告的内容进行编码,形成儿童汉字学习过程理论,认为儿童汉字学习不是一蹴而就的,而是阶段性的发展过程。应用形声字构字规律是小学生汉字学习的重要能力。小学生的汉字认知水平存在差距,优生的字音、字义心理词典丰富程度以及应用形声字构字规律的能力好于差生。

采用口语报告法探究在自然条件下儿童汉字学习的思维过程,依据扎根理论对口语报告的内容进行编码,形成儿童汉字学习过程理论,认为儿童汉字学习不是一蹴而就的,而是阶段性的发展过程。应用形声字构字规律是小学生汉字学习的重要能力。小学生的汉字认知水平存在差距,优生的字音、字义心理词典丰富程度以及应用形声字构字规律的能力好于差生。

摘要:

为探讨依赖和自我批评两种抑郁人格特性在大学生应激-抑郁关系中所起的作用,选取634名大学生完成学生日常生活和学业应激量表(General Social and Academic Hassles Scale, GSAHS)、流调中心用抑郁自评量表(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CES-D)、抑郁体验问卷(Depressive Experiences Questionnaire, DEQ),采用逐步回归法和层次回归法分别检验依赖和自我批评在大学生应激-抑郁关系中的中介效应与调节效应。研究发现,GSAHS总分、CES-D总分、DEQ的依赖和自我批评因子得分呈两两显著正相关;DEQ的依赖和自我批评两因子得分双高组在GSAHS以及CES-D上的得分均显著高于DEQ依赖和自我批评两因子得分双低组的得分。研究说明,依赖和自我批评均在应激-抑郁关系中起部分中介作用,而不存在调节作用。

为探讨依赖和自我批评两种抑郁人格特性在大学生应激-抑郁关系中所起的作用,选取634名大学生完成学生日常生活和学业应激量表(General Social and Academic Hassles Scale, GSAHS)、流调中心用抑郁自评量表(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CES-D)、抑郁体验问卷(Depressive Experiences Questionnaire, DEQ),采用逐步回归法和层次回归法分别检验依赖和自我批评在大学生应激-抑郁关系中的中介效应与调节效应。研究发现,GSAHS总分、CES-D总分、DEQ的依赖和自我批评因子得分呈两两显著正相关;DEQ的依赖和自我批评两因子得分双高组在GSAHS以及CES-D上的得分均显著高于DEQ依赖和自我批评两因子得分双低组的得分。研究说明,依赖和自我批评均在应激-抑郁关系中起部分中介作用,而不存在调节作用。

摘要:

全面二孩政策的启动,意味着独生子女要面临家庭新成员的诞生,建立同胞关系。长子女和次子女的互动成为了关注的重点,而这种出生顺序的先后可能会影响儿童心理理论的获得与发展。通过梳理以往研究,论述长子女与次子女对对方心理理论的影响;讨论出生顺序影响心理理论的作用机制,包括兄弟姐妹之间心理状态术语的使用方式、合作与冲突行为;并重点阐述父母养育方式(如抚养态度与行为模式、差别对待不同出生顺序儿童以及父母的情绪表达方式等)对儿童出生顺序的心理理论效应的调节作用。未来研究可考察出生顺序的心理理论效应的认知神经机制、父亲教育方式与更具生态效度的现实场景研究范式对出生顺序的心理理论效应的影响。

全面二孩政策的启动,意味着独生子女要面临家庭新成员的诞生,建立同胞关系。长子女和次子女的互动成为了关注的重点,而这种出生顺序的先后可能会影响儿童心理理论的获得与发展。通过梳理以往研究,论述长子女与次子女对对方心理理论的影响;讨论出生顺序影响心理理论的作用机制,包括兄弟姐妹之间心理状态术语的使用方式、合作与冲突行为;并重点阐述父母养育方式(如抚养态度与行为模式、差别对待不同出生顺序儿童以及父母的情绪表达方式等)对儿童出生顺序的心理理论效应的调节作用。未来研究可考察出生顺序的心理理论效应的认知神经机制、父亲教育方式与更具生态效度的现实场景研究范式对出生顺序的心理理论效应的影响。

摘要:

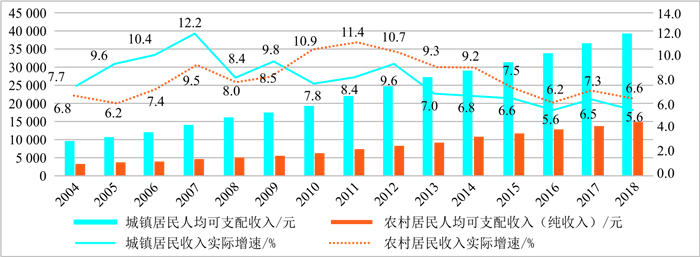

乡村振兴战略自提出到实施以来,在各方面取得不错绩效的同时,也显露出一些问题,尤其在乡村振兴的具体对象、与新型城镇化的内在关系、乡村旅游业的发展定位以及对“乡土文明”的执迷固守等方面存在一些认知偏差,由此引致了实践中的诸多困局。目前不仅要密切关注乡村振兴与农民工返乡就业创业、新型城镇化建设与农村居民聚落整治等工作的衔接配套,还要理性看待未来某个时间可能会出现的城乡收入差距适度扩大的反常态势。

乡村振兴战略自提出到实施以来,在各方面取得不错绩效的同时,也显露出一些问题,尤其在乡村振兴的具体对象、与新型城镇化的内在关系、乡村旅游业的发展定位以及对“乡土文明”的执迷固守等方面存在一些认知偏差,由此引致了实践中的诸多困局。目前不仅要密切关注乡村振兴与农民工返乡就业创业、新型城镇化建设与农村居民聚落整治等工作的衔接配套,还要理性看待未来某个时间可能会出现的城乡收入差距适度扩大的反常态势。

摘要:

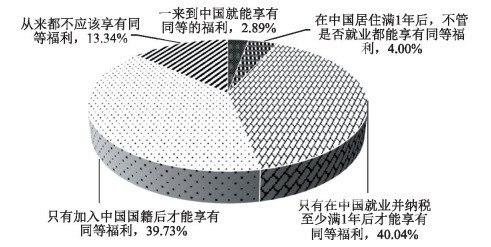

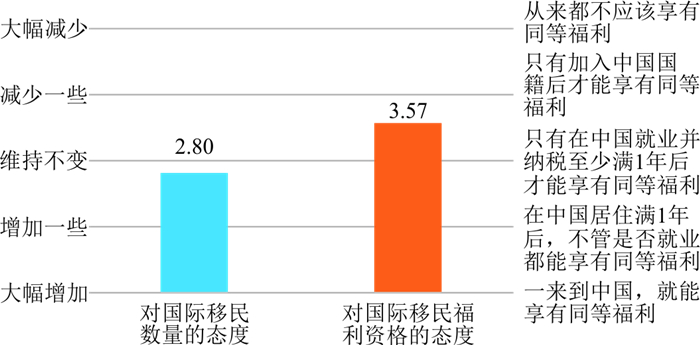

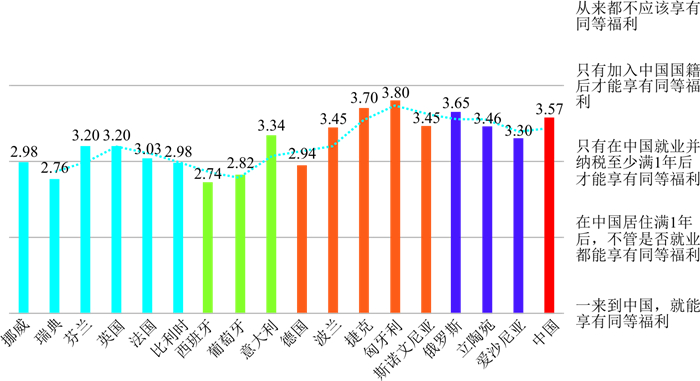

在“一带一路”倡议的推动下,中国以更加开放包容的姿态吸引国际人才来华发展。然而,近年来有关外国人,主要是留学生在华受到超常礼遇的问题引发了公众广泛的关注甚至质疑。如何看待中国政府对待外国人权益的政策与措施?这是关于公众对国际移民福利资格的态度的重要研究议题。相比西方国家公众对国际移民福利资格态度的研究,有关中国公众对国际移民福利资格态度的研究还处在空白状态。基于2018年中国福利态度调查数据,以族群竞争假设和群际接触假设的视角可对中国公众对国际移民福利资格的态度及其影响因素进行研究。公众尽管同意维持一定数量的国际移民在华工作和学习,但对国际移民的福利资格持较为谨慎保守的态度;与内陆地区相比,东部沿海地区公众对国际移民福利资格的态度相对包容;与北欧、西欧和南欧国家相比,中国公众对国际移民福利资格的态度更为谨慎保守;社会经济地位、年龄、子女数量、地区、就业单位是影响公众对国际移民福利资格态度的重要因素。

在“一带一路”倡议的推动下,中国以更加开放包容的姿态吸引国际人才来华发展。然而,近年来有关外国人,主要是留学生在华受到超常礼遇的问题引发了公众广泛的关注甚至质疑。如何看待中国政府对待外国人权益的政策与措施?这是关于公众对国际移民福利资格的态度的重要研究议题。相比西方国家公众对国际移民福利资格态度的研究,有关中国公众对国际移民福利资格态度的研究还处在空白状态。基于2018年中国福利态度调查数据,以族群竞争假设和群际接触假设的视角可对中国公众对国际移民福利资格的态度及其影响因素进行研究。公众尽管同意维持一定数量的国际移民在华工作和学习,但对国际移民的福利资格持较为谨慎保守的态度;与内陆地区相比,东部沿海地区公众对国际移民福利资格的态度相对包容;与北欧、西欧和南欧国家相比,中国公众对国际移民福利资格的态度更为谨慎保守;社会经济地位、年龄、子女数量、地区、就业单位是影响公众对国际移民福利资格态度的重要因素。

摘要:

农民参保模式和职工参保模式并存,客观上导致外出农民工会在务工地和流出地双重参加社会保险情况的发生。城镇医疗和养老保险对农民工具有留城锁定效应,参加新农村养老与医疗保险则会显著推动农民工返乡,产生流出推动效应;而双重社会保险会弱化城镇社会保险对农民工留城的锁定效应,同时也会弱化城镇职工医疗保险对农民工返乡和继续流动产生的负效应,但对农民工返乡决策的影响并不显著。同时参加新农保和新农合可以显著推动农民工返乡,同时参加城镇医疗和城镇养老保险可以放大社会保险的锁定效应。

农民参保模式和职工参保模式并存,客观上导致外出农民工会在务工地和流出地双重参加社会保险情况的发生。城镇医疗和养老保险对农民工具有留城锁定效应,参加新农村养老与医疗保险则会显著推动农民工返乡,产生流出推动效应;而双重社会保险会弱化城镇社会保险对农民工留城的锁定效应,同时也会弱化城镇职工医疗保险对农民工返乡和继续流动产生的负效应,但对农民工返乡决策的影响并不显著。同时参加新农保和新农合可以显著推动农民工返乡,同时参加城镇医疗和城镇养老保险可以放大社会保险的锁定效应。

摘要:

正当防卫制度的立法规定与司法适用存在一定的脱节,正确激活与依法行使防卫权已然是当前司法政策的一大痛点。在妥善解决正当防卫与防卫过当的司法纠葛中,要从防卫权优先的基本立场出发,树立有利于防卫人的解释立场与价值取向,适度放宽防卫限度,对防卫过当予以必要的“包容”;也要从正与恶的对立、合法与不法的制衡角度,立足防卫的正当性透析防卫过当的边界所在。在规范层面,要敢于破除“唯结果论”等司法误区,立足于主客观相统一立场,对明显超过必要限度、造成严重后果这两个核心要素,从行为与结果层面进行综合判断,力求实现个案正义。而特殊防卫没有讨论防卫过当的余地。

正当防卫制度的立法规定与司法适用存在一定的脱节,正确激活与依法行使防卫权已然是当前司法政策的一大痛点。在妥善解决正当防卫与防卫过当的司法纠葛中,要从防卫权优先的基本立场出发,树立有利于防卫人的解释立场与价值取向,适度放宽防卫限度,对防卫过当予以必要的“包容”;也要从正与恶的对立、合法与不法的制衡角度,立足防卫的正当性透析防卫过当的边界所在。在规范层面,要敢于破除“唯结果论”等司法误区,立足于主客观相统一立场,对明显超过必要限度、造成严重后果这两个核心要素,从行为与结果层面进行综合判断,力求实现个案正义。而特殊防卫没有讨论防卫过当的余地。

摘要:

全面推进认罪认罚从宽制度的贯彻实施是当前与今后的重大任务。政治立场的站位要高、全面改革的意识要深、司法模式的转型要快,应作为指导全面实施的基本方向。应当加快构建全面实施的运行机制,既涉及诉讼联动机制的有效嵌入,也涉及适用范围的全覆盖、诉讼阶段的全流程适用、诉讼程序类型的准确适用等内容。应当搭建推动认罪认罚从宽制度的实施平台,建立平等的控辩协商机制具有迫切的现实需要与重大意义,由主观认定到程序审理的深度转变则是另一要务。尽管认罪认罚从宽制度在立法上取得了显著的划时代成绩,但仍存在一些不足,尚需考虑立法完善的着重点。

全面推进认罪认罚从宽制度的贯彻实施是当前与今后的重大任务。政治立场的站位要高、全面改革的意识要深、司法模式的转型要快,应作为指导全面实施的基本方向。应当加快构建全面实施的运行机制,既涉及诉讼联动机制的有效嵌入,也涉及适用范围的全覆盖、诉讼阶段的全流程适用、诉讼程序类型的准确适用等内容。应当搭建推动认罪认罚从宽制度的实施平台,建立平等的控辩协商机制具有迫切的现实需要与重大意义,由主观认定到程序审理的深度转变则是另一要务。尽管认罪认罚从宽制度在立法上取得了显著的划时代成绩,但仍存在一些不足,尚需考虑立法完善的着重点。

摘要:

新中国成立70年来,中国腐败犯罪经历了三次结构性变革,形成了仅聚焦于实时腐败问题而忽视前瞻性设计的“回应性”立法模式。尽管“回应性”立法以客观治理需求为基础,以及时应对、有效处理为目标,务求破解既有矛盾,但是受其固有缺陷影响,“回应性”立法欠缺对腐败内在机理的准确把握,因而存在无法突破的体系桎梏。为实现腐败犯罪治理现代化,应当以体系性思考为立法基本点,及时革新现行立法模式,确立积极治理理念的指导地位,明确诱因本位的根源性治理功效,以实现中国腐败犯罪刑法立法体系的新突破。

新中国成立70年来,中国腐败犯罪经历了三次结构性变革,形成了仅聚焦于实时腐败问题而忽视前瞻性设计的“回应性”立法模式。尽管“回应性”立法以客观治理需求为基础,以及时应对、有效处理为目标,务求破解既有矛盾,但是受其固有缺陷影响,“回应性”立法欠缺对腐败内在机理的准确把握,因而存在无法突破的体系桎梏。为实现腐败犯罪治理现代化,应当以体系性思考为立法基本点,及时革新现行立法模式,确立积极治理理念的指导地位,明确诱因本位的根源性治理功效,以实现中国腐败犯罪刑法立法体系的新突破。

作者投稿

作者投稿 专家审稿

专家审稿 编辑办公

编辑办公 联系我们

联系我们

Email alert

Email alert

RSS

RSS