创新型企业可持续发展与创业板发审制度重构

详细信息Sustainable Development of Innovative Enterprises and Reconstruction of the CGEM IPO-System

-

摘要: 从创新型企业可持续发展的角度,可探讨创业板发审制度的有效性及其重构方向。研究发现,创业板为创新型企业持续融资提供了金融支持,但上市后企业研发强度、无形资产增长等持续创新指标和营业收入增长、营业利润增长等持续盈利指标并无显著提高,企业可持续发展能力不足。其主要制度性原因在于核准制下的实质审查由政府控制,为企业寻租提供了可能,借由资源效应与挤出效应,减弱了创新型企业上市后发展的可持续性。为此,基于发审环节的制度重构方向,应是推动核准制逐步向注册制转变,促进实质审查向形式审查改革,将上市资源配置权交给市场,推动政府监管重心转向信息披露和事后控制。Abstract: From the perspective of sustainable development of innovative enterprises, this paper discusses the effectiveness of CGEM review system as well as its reconstruction direction. The CGEM provides financial support for the financing of innovative enterprises. But after listing, the enterprises' technological innovation ability and profit growth don't increase significantly, which means its sustainable development capacity is insufficient. One of the main institutional reasons is that the substantive examination under the Approval System is controlled by the government, making rent-seeking possible. Because of the Resource Effect and the Extrusion Effect, the sustainable development of innovative enterprises is weakened. One solution to this problem is to change the Approval System to the Registration-based System, return the listed resource allocation rights to the market and transfer the focus of government supervision to information disclosure and post-event control.

-

Keywords:

- innovative enterprise /

- sustainable development /

- CGEM /

- Registration-based System

-

随着新冠疫情的发展,自2020年春节开始,中国展开了一场由政府发动和部署的声势浩大的疫情防控战。这个所有单位、家庭和个人都被卷入的公共危机事件,全方位折射出中国在应对公共危机时的体制机制特点,也使我们得以观察、透视社区工作实践。因基层社会高强度疫情防控的需要,社区工作与常态时期相比,可以更有条件地深度介入居民日常生活,呈现出其独特之处。本次疫情防控让政府和社会重新“发现社区”。本研究以广州社区新冠疫情治理实践为例,系统探讨社区工作参与公共危机治理的优势和行动逻辑,以期部分诠释本次疫情防控中的“中国奇迹”①。

一. 问题缘起

社区工作是社区社会工作的简称,特指社会工作中的一个具体领域,在实务中指社会工作者运用专业价值、知识和技能,并以社区服务、社区组织、社区发展为主要内容的一种工作方法。由于社区工作内涵、操作方式与国情因素相关,在中国可将社区工作界定为在党和政府领导下,社会工作者利用专业知识与技能,发掘和使用社区资源,解决或缓解各种社区问题,包括转变社区居民的价值观、增强其行动能力,使社区成为服务完善、管理有序、治安良好、生活便利、人际和谐、环境优美的社会生活共同体的过程。所谓公共危机,在本研究中特指自然或社会突发变数导致的意外事件,且该事件严重威胁到群体、组织及个人的正常生活,其影响还带有紧急性、破坏性、扩散性、不确定性与不可抗性[1-2]。对于公共危机事件的多元化处置,就是公共危机治理。

近年来,社区工作介入公共危机治理,已成为中国基层社会治理中蓬勃兴起的新领域。随社会工作逐步进入社会各领域,社区工作也进入公共危机治理中。社区工作参与公共危机治理,主要是通过专业化的筹划与实施,介入公共危机相关的社区问题处理。换言之,社区工作参与公共危机治理,是以社区为基本操作单元,针对公共危机带来的潜在或现实风险而采取专业干预措施,并具体展开救助性、预防性或控制性的社会行动,消除公共危机带来的不利影响,帮助恢复生活的常态。由于社区工作主要依赖社会服务机构开展,就性质而言,仍然应当归属到社会自助体系中,属民间参与公共危机治理的一种方式。社区工作在提升居民生活质量、保障人民生命安全、建立社区与政府及社会多元合作等方面,都显示出其专业化的独特价值。

新冠疫情在很大程度上凸显了社区和社区工作的重要性,中国在新冠疫情防控中获得的良好效果和声誉,离不开基层社区的贡献。就疫情防控中的社区行动主体而言,城市社区有诸如街道办事处、居委会、物业公司、业委会等;乡村社区则有诸如村委会、村老年协会等。在这场公共危机事件的治理中,社区工作越来越体现出专业化、灵活化等特点和优势,中国的社区工作正在逐步走向专业化的道路,体现在社区工作服务主体职业化、工作机制灵活性、工作流程专业化等诸多方面。目前,服务主体越来越多地由具有执业资格的社会工作师组成,从业者需具备社会工作的基本知识和能力;在公共危机治理中,这种社区工作以专业化和行业化的方式,提供化解公共危机所需的社会服务。

本研究系统地探讨社区工作在公共危机治理中的独特优势、运作方式、面临问题及优化路径,以期深入地理解和把握社区工作。

二. 相关研究

近年来,在社区、社会工作与公共危机治理的复杂多元关系中,学者主要是在社区建设、社区管理、社区治理等框架下,对社区以及社区工作介入公共危机治理展开了多层面的探讨。从既有研究成果看,除公共管理学与灾害学涉足较多之外,还有不少其他学科视角的探讨,诸如社会学、政治学、经济学、公共卫生学、社会心理学等,甚至还有自然科学的参与,形成了跨学科的研究。这些来自不同学科的探索,不仅拓宽了公共危机治理的研究视阈,而且给社区或社区工作参与公共危机治理提供了借鉴。

一 社区参与公共危机治理基础议题

作为跨领域的论题,社区参与公共危机治理具有显著国情差异。在多数发达国家,社区并非政府的基层管理单元,政府之于社区,主要是发挥宏观调控的作用,并强调社区的自我依赖与自我发展[3]。但是,中国社区虽然在法理上是自治性的社会单元,实际运作中却是政府的基层组织与管控单位,履行政府在基层社会的诸多行政职能,包括公共危机治理中的行政职能[4-6]。在中国社区与公共危机治理的探索中,相关概念或观点呈现碎片化状态,未形成系统化的知识体系。较多使用到的“不确定性”“脆弱性”“韧性”“社区韧性”等概念[7-9],以及公共危机可能引发的社区结构脆弱性、易感性和对于处置能力的适应性要求,都成为研究的聚焦点[10],但还未能有机串联和整合起来。公共危机治理中的社区与政府作用之关系也是研究关注点。有研究指出,政府虽在危机治理中起主导作用,但社区却是政府作用得以发挥的基础[11-12],并且社区具有与政府以及企业不同的自治属性,更能考虑当地的需求、资源和能力,更能从居民利益出发解决问题,并弥补薄弱之处[13]。此外,既有研究几乎都论及社区介入公共危机治理的必要性及功能价值,并认为这种介入是对传统自上而下工作模式的修正[14-15],在社区与政府以及企业等多元主体所构成的危机治理系统中,社区更能彰显其基础性的地位[16]。上述有关社区介入公共危机治理基本议题的探讨,无疑给专业社区工作参与公共危机治理的基础研究提供了富于启发性的借鉴。

二 社区参与公共危机治理的机制

有人把国外包括公共危机治理在内的社会治理简化为“六个社、六个管”,即“调理社会结构、提供社会保障、发展社会组织、帮扶社区发展、管好社会特殊群体、保护社会安全”;“通过分配和社会保障从基础上管、通过社会组织‘曲’管、通过法律有规矩地管、通过协商商量着管、通过文化团结日常化地管、通过有效治安及危机处理明智地管”[17],并强调社区防灾信息管理的重要性,甚至提出让其成为危机治理的核心领域[18-20]。中国公共危机治理的社区机制探索相对滞后,但对共性问题还是有共识的,如认可社区普遍存在危机意识淡薄、救助资源不足、志愿服务未成氛围、法律法规不健全、责任机构缺失、专业知识匮乏、社区与学校及家庭沟通有隐性壁垒等[21-23]。针对公共危机的早期社区介入,有研究提出由跟社区工作有较大差异的社区服务去应对,且这还被认为是彼时社区处置危机事件的主要方法[24-25];现时则越来越多地寻求以专业社区工作去应对,并强调把公共危机纳入社区防控体系中,以求达到减灾消灾的目的。此外,社区组织参与公共危机治理,也是同类研究的聚焦点。着眼于社区居委会的相关研究认为,中国纵向组织发达,致使居委会容易脱离自治属性而成为类行政化机构,但在赋权增能模式下则有可能成为社区治理核心,并在对上与对下关系中扮演赋权增能角色[26-27],依托非政府组织开展社区工作的机构,其作用更凸显,它们在规划决策、动态处理、员工训练以及危机准备、确认、控制、避免和阶段性处理等环节提供了有针对性的举措[28]。就社区介入公共危机治理的方式或机制而言,相关研究已较深入精细,但不少研究是建立在简单经验梳理的基础上,深度思考并不多。

三 社区参与公共危机治理的可能性策略

不少研究指出,公共危机治理应是先发式与预防式的(proactive),而非反应式(reactive)与应对式的,即防范需尽早识别危险所在,并将可能的危害降至最低[29]。但鉴于公共危机治理的系统化要求,建设具有统合功能的社区应对机制,并在危机意识、组织培育、法律保障、应急机制建设、财力支持等方面加强建设,才能强化综合治理力度[30]。非政府组织在参与危机治理上引发较多的关注,如认为其在信息传播、资源弥补、过程协助、地区联络以及促进政府和民间合作等方面都有作为[31];树立助人自助理念、构建社会网络与预防社区问题都是其中的着力点,相对社会保障机制不健全条件下的公共危机处置,其效果更明显[32-33]。要形成完整的预防机制,至少需建立包括制定计划、建构定期脆弱评估制度、组建管理团队、重视科普宣教与培训演练等“防灾型社区”文化与危机防范系统[34]。针对以往危机治理中对个人和家庭关注不够的情况,提出社区工作需加强人文关怀与长效机制的建设[35]。从性别角度提出的防控建议则认为,女性在非正式的灾难治理中,如在家庭行动中占优势,但在正式灾害管理中的作用却并未得到关注[36]。还有研究指出,由于危机会引发特殊需求,有必要推行社区公益教育以形成社区、学校与家庭的联动机制,建立起“资源为本”的社区公益教育模式[37],促使社区与公共危机治理形成良性的循环关系。

社区作为公共危机治理的基础性社会单元,对其参与危机治理的探讨相对比较多。而随着新冠疫情防控的开展,相关研究更是呈现阶段性的井喷之势。事实上,早在新冠疫情爆发之前,涉及本研究主题的探讨就比较全面,无论是关于基础议题的反思,还是社区化公共危机的应对思路及策略都有涉猎,为后续的深入探讨提供了参照。但从更细化的角度进行审视,除少量直接以实践经验为依据外,不少相关研究只是泛泛而论,不仅研究思路主要停留在就社区论社区治理的狭隘视野中,而且缺乏社区工作介入公共危机治理的系统化探索,这恰好提供了进一步深入探讨的空间。

三. 社区工作参与公共危机治理的优势

中国社区的功能越来越凸显,这既是公共治理主体多元化发展的结果,也是社区越来越成为基层治理单元的体现。社区作为居民日常生活的基本空间场所,也被赋予了在社会治理中的独特地位。国情特点鲜明的中国社会结构中,社区及其运行机制越来越重要,实际是对中国长期以来根深蒂固管控型体制机制的一种修正。也恰恰是在这种修正的过程中,地方性或社区性利益获得了更多的尊重,如在发掘与利用地方性资源方面,就有日益显著的呈现。与此同时,由于社区是社会治理创新的一个具体领域,社区工作则是社会治理创新的一种制度安排,因此,公共危机治理中的诸多服务需求自然会为社区工作实现价值提供契机。

一 社区工作优势根植于社区的多重性

1.社区是居民利益攸关的生活单元,内含可激发居民参与危机治理的各种潜在动力和现实条件。在社区生活共同体里,一旦发生公共危机事件,居民就需要面对共同的风险或威胁。受此影响,居民可能遭遇重大的利益损失,如可能遭遇疾病多发等人身安全威胁,或可能遭遇私有房产等资产价值大幅贬损。而社区工作通过开展防灾救灾活动,可以把居民参与的潜在动力,特别是把社区的组织化力量调动起来,以应对公共危机的威胁。再如,在公共危机中的社区信息传播中,无论是事前、事中或是事后的沟通都很重要,是消除居民恐慌与安定民心的关键。社区可凭借与居民长期以来形成的利益关联和信任关系,将真实的危机信息告之居民,以避免非理性集体行动的产生。借助社区与居民既有的多重纽带关系,社区工作优势可以得到充分的实现。

2.社区机制本身所具有的灵活性,在公共危机治理中往往体现为更强的变通性。相比具有严格科层制约束的政府,社区作为社会组织拥有更柔性的结构,无论是志愿者的培育、发动与使用,还是在应急救助方式的选择上,抑或是在防灾救灾的宣传教育方面,都拥有相当的自主空间。在本次疫情防控期间,广州社区工作者开展了许多创新活动,并以多种形式体现出对这个社会空间的使用,充分发挥了专业社区工作者的专业优势。如启智社工机构就通过建立启智服务总队,开展由心理咨询师、社会工作者和资深志愿者共三十多人参加的“抗击疫情心理援助公益行动”;鼎和社工机构的党员和志愿者针对街面流浪乞讨人员开展疫情宣传、体温测量与急需物资救助等活动;逢源人家社工机构则联合社区志愿者在辖内值守,对往来车站的司机和乘客进行体温监测;怡景社工机构向广州白云山奇星药业公司、大参林医药公司募集防控物资,向街道捐赠防疫用品。如果不是借助具有自主性的社区机制,这些防控活动是难以快速开展的。

3.社区参与公共危机治理,在节约经济成本上也有独到之处。第一,当公共危机发生时,社区通常最有条件把既有资源及时转换为缓解危机的可用资源。社区中既有的医院、学校、企业等组织设施与场所,只要筹划得当,都可迅速聚集到危机处置中,成为度过难关的现实资源。第二,社区具有从源头上解决公共危机及其相关问题的基础。公共危机治理的理想境界是,将危机消除在萌芽阶段。由于社区往往是危机事件的初级场景,具备从根本上进行危机防控的条件。本次新冠疫情中,广州社区社工就在协助处理疫情风险点与发挥预警作用,如发现和通报小区麻将聚集点、菜市场和超市防疫盲点、流浪者夜聚风险点等方面都有出色表现。再如,阳光天使社工机构和法泽社工机构借助社区服务中建立的人际网络,以微信群与公众号方式及时推送疫情防控信息,第一时间把最新社区信息反馈给街镇,显示出社区工作的优势。

4.社区作为公共危机治理的多元主体之一,在政府能力有限和公共事务越来越繁杂的背景下,是政府公共危机治理不可或缺的基层依赖。在中国庞大的行政系统中,社区事实上可理解为政府在基层社会的组织单元,不仅具有与居民之间的熟识性和就近性,还有一定的行政权或“类”行政权,并与辖区单位之间构成程度不等的互利共同体。社区具有作为基层治理单位的属性,上级政府可借此接触居民群众,发现和解决相应问题以及预防潜在隐患,甚至可直接协助基层行政组织如街道,落实公共治理的具体工作,进而在发掘、维护居民利益上发挥其特殊功效。本次疫情防控中,社区社工不仅直接为困境人群提供上门送物资、协助就医购物等紧急服务,还配合政府完成了大量危机治理的下派任务,缓解了政府疫情防控压力。社区工作在协助政府履行部分行政或类行政职能过程中也强化了自身的影响力。

二 社区工作优势源于专业化的服务供给

1.社区工作参与公共危机治理是以专业价值、知识和技巧提供服务的。社区工作在助人行动上具有天然的敏感性,与其专业本性密切相关。此外,由于社区工作是以“地方性”或“社区性”为中心开展工作的,其所提供的服务不仅具有专业内涵,还有基于知晓社区与亲近居民而获得的优势,以此去干预居民的日常生活,进而在培养居民的社区认同与提升家庭及集体行动能力上,甚至在让这种认同情感和能力拓展到其他社区、社会乃至国家事务上,都有可为之处。因此,社区工作参与公共危机治理,完全有可能获得与其专业性相对应的多层面的效果。

社区工作凭借社会工作方法处置社区问题,是由其专业本性决定的。由于公共危机事件往往具有多层特性,导致社会问题集聚,社区工作可以提供专业化的服务应对,如提供个案和小组活动等社区服务。其中,个案服务就是社会工作者运用社会工作的知识和技能,以个别化方式为陷入困境的个人或家庭提供适当帮助,使相关人员获得很强针对性的服务以渡过难关。例如公共危机治理中的社区小组服务,就是社区社会工作者将危机事件中受到影响的居民,以小规模形式组织起来,形成具有互助促进功能的小群体,并通过人为干预使成员产生价值观或行为方式的改变,共同抵消危机带来的不利影响,提升集体或个人的应急能力。以下关于社区工作介入疫情防控的两个案例,展示了社区工作的实践过程及其效果。

案例1 南沙区阳光天使社工帮助港籍独居长者摆脱生活困境。

刘伯是80多岁独居南沙东涌镇的香港居民,子女均在香港并鲜有联系。疫情期间,刘伯突发心脏病入住医院ICU。黎小姐是与刘伯有联系的内地朋友,但并不熟悉其家庭情况。刘伯由于未办内地医保,治疗费暂由黎小姐垫付。刘伯女儿表示,因疫情不便过来,也不信任黎小姐。黎小姐的心理压力很大,遂求助社工热线。阳光天使社工快速组成工作小组介入救助。社工在安抚黎小姐情绪的同时,一边向镇政府与居委汇报情况,一边与刘伯家人密切联系,就医药费等问题展开商讨。在社工的协调下,刘伯子女希望社工帮忙解决医疗费支付和转回香港治疗等问题。最后刘伯顺利转回香港,其子女和黎小姐之间的误会也一并消除。

此案例表明,社区服务在链接社会资源和帮助弱势者摆脱生活困境中,具有及时高效的集体响应力和行动力。

案例2 越秀区东沙街社工为居家隔离者纾解怨气。

对疫情防控期需居家隔离的相关人员而言,14天隔离是漫长的,为隔离者提供服务需有足够的耐心和爱心。周先生是隔离对象,曾给社工站小谢打电话说:“你们赶紧给我拿麦当劳回来,不然我就要自己去拿。”而这是小谢在刚给他送去蛋糕不到半小时后又接到的电话。但小谢还是耐着性子说:“好的,我们现在就去拿,你等会儿。”小谢立即赶到小区门口,把在平台下单的麦当劳快餐取出,再爬回九楼送到周先生家门口。此时,周先生又以命令式口气说:“刚刚快递给我信息,我有紧急快递到了,你们赶紧给我去取。”小谢只能再回到小区门口,然后再爬上九楼送去。如此反复三天后,小谢意识到周先生应该是困家多日产生了严重负面情绪,并主动电话密切联系他。周先生不断强调既然不让外出,就要保障日常生活不受影响。小谢在表达同情的同时,也耐心解释隔离政策。周先生情绪有了显著好转,也不再刁难社工了。社工正是通过这样细致周到的服务,帮助隔离人员尽可能舒心地度过隔离期。

此案例表明,精准化服务应对是社区工作的灵魂所在。

2. 在公共危机治理中,社区工作者可转变为应急事务的专业行动者。在公共危机应对中,社区工作通常具有提供迫切服务的需求。由于社区工作扎根社区,往往最有条件成为应急服务的供给者与积极行动者。在武汉封城的第三天,广州市社会工作协会就紧急发起与推动“广州社工红棉守护热线”活动,全市社会工作者立即投入社区疫情防控中。截至2020年5月底,广州71家社工机构共开设236条“守护热线”,投入接线社工21 814人次,服务市民924 097人次,其中,为市民提供防疫咨询210 562人次、心理辅导31 645人次;协助开展社区困境群体的防疫援助救助服务,包括跟踪服务独居孤寡长者69 498人次、低保低收家庭成员43 104人次、困境残障人员75 415人次、困境儿童及家庭21 543人次、医护人员及家属1 967人次;配合镇街村居开展线下防控排查1 950 054人次,包括排查疑似病例10例与密切接触者11例;服务社区留观隔离人员10 765人次;整合连接爱心物资30 628件,折合人民币83.340 2万元,参与募集善款28.641万元。社区工作提供的以上种种服务均表明,社区工作在构筑疫情防控专业“防火墙”等方面,发挥了至关重要的作用。

3. 在公共危机治理中,社区工作者可转变为应急事务的专业赋能者。社区是拥有组织网络与社会资本的生活系统,但公共危机往往会使该系统遭到损坏,而专业的社区工作则可消解这些问题。面对危机中急剧膨胀的服务需求,社区工作通常可借助已建构的组织网络提供服务,如借助与民政、街道、司法等公共机构建立的稳定联系,安抚居民情绪、帮助适应新情境、预防次生灾害和解决危机带来的种种问题。在本次疫情防控中,穗星社工机构成立“特别应急队”,为困境居民提供急需的物资救助;百民社工机构发起“百日护航行动”,引导党员社工带头投身到疫情防控活动中;北斗星社工机构发起“社工+慈善”的寒冬暖心行活动,动员居民参与“暖心包”募集行动;逢源人家社工机构组建“爱心代购服务队”,发起募捐行动,提供救助性服务;阳光天使社工机构则联手慈善组织策划“天使暖心包”活动。这些依托社区工作者开展的相关服务活动,展示了社区工作者是如何在公共危机治理中成为赋能者的。

三 社区工作优势源于系统化的行业机制

社区工作不仅是专业化的,作为社会工作的一个领域,还与其他领域共同构成职业化、行业化与系统化的实践运行机制。在提供社会服务过程中,社会工作逐步形成包括助力公共危机治理的行业系统。近十多年来,围绕社会服务供给,广州市的社会服务实践就已发展出行业化的机制,并逐步形成具有较高辨识度的行业文化。可以说,伴随着社会工作专业教育与行业的发展,社会工作机构与队伍在快速成长,社会服务行业已营造出具有竞争合作关系的一个社会生态系统。广州这个区域性的行业社会系统,不仅由众多更小区域的分支系统组成,且这些分支系统又在互相作用中构成一个立体化的社会系统。具体到专业社区工作,其行动主体既包括政府的民政机构和街道,也包括属于社会组织的居委会、社工站、各种社工服务项目点以及其他业务相关机构,而其中的每个行动主体基本都有自身的网络系统与运行机制。社区工作者在参与危机治理时,可借助行业系统的资源或机制,服务于危机中的社区居民特别是困境人群。

广州社工行业系统化机制的支持,在本次新冠疫情防控中具有比较充分的体现。在以广州市社会工作协会(简称市社协)为龙头组织而形成的行业机制中,更能清晰窥见与社区工作相关的行业化机制的支撑作用。为了响应广州市社协向全市社会服务行业发出的《关于全行业援助抗击新型肺炎疫灾,实施“广州社工红棉守护行动”的倡议书》,以社区工作者为主的社会工作者成立了“广州社工红棉守护行动”的行业团队,并开通了200多个“广州社工红棉守护热线”。在市社协的指导协调下,建立起每日速递的信息化服务机制,以开展社会服务信息和资源的共享工作。同时,市社协还根据疫情防控工作的进展,相继出台了《广州市社工站新型冠状病毒感染的肺炎疫情预防控制指引》《广州市社会工作行业参与新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控服务工作指引》,以引导和规范行业的疫情防控工作。正是在市社协的推动下,全市社会服务的专业机构、党组织、党员和社会工作者全面参与到了疫情防控中,尤其是给社区工作者在提供防疫咨询、应急救助、心理减压、情绪疏导、重点服务对象跟踪等服务活动以强有力的系统化支持。

在公共危机治理中,社区工作凭借行业化机制体现和实现其专业优势与价值有两个依据。第一,现代社区问题基本都不再是社区性的,需依赖超社区力量的配合才能解决。事实上,现代社区的几乎所有问题,无论是渊源还是处置方式,都不再局限在社区,社区公共危机治理也是如此。社区虽然处在危机治理的最前线,是极其重要的危机治理主体,但又处在中国社会结构的最底端,且是地域性的社会单元,难以在更大范围内进行资源调配,仅仅依靠社区自身的能力,难免面临多层面的制约。第二,包括公共危机在内的现代社会问题的社区应对,越来越依靠专业化、职业化与行业化的途径。中国迄今的公共危机治理仍然还是相对单一化的政府主导。这种危机治理不仅受制于刻板的行政层级结构及其规则,且通常难以就潜在危机进行事前防范,也难以在危机之后进行良好的善后协调。因此,专业化、职业化与行业化的社区工作介入,不仅能够获得专业技术与经验的支持,还具有可利用的行业化机制与资源。

四. 社区工作介入公共危机治理面临的主要问题

社区工作参与公共危机治理,除需应对危机带给居民生活秩序的破坏之外,还要应对危机引发的各种次生灾害。由于社区是居民多重关系凝聚的基本生活环境,无论是公共危机前的征兆发现与预警,还是危机发生中的危害感受和控制,抑或是危机平息以后的善后工作,都是危机治理的重要节点。但客观地说,在中国,无论是抽象意义的社区治理,还是作为社会工作具体领域的社区工作,都仍然处在培育和探索阶段,与其配套的治理框架还不成熟。基于此,厘清社区工作在公共危机治理中面临的主要问题,是寻求化解问题之策的前提。

一 社区工作受社区建设基础脆弱的约束

从社区体制机制建设的现状看,并未给社区工作介入公共危机治理提供充足的铺垫,这其实也是社区工作暂时难以强有力参与公共危机治理的主要原因。如在当下的社区建设中作为枢纽型的社区组织且在社区事务中拥有很大话语权的居委会,行政化的倾向就相当严重,甚至因此而被视为事实上的社区行政组织,或“类行政”的社区组织。这种情形,在助力社区治理的同时,也带来社区工作拓展自身发展空间的障碍。事实上,只要在社区仍未培育出活跃的社会组织,社区治理中的其他社会组织都会对居委会等少数既有的社会组织形成较大的依赖,其自主性发展必然受到不同程度的影响。此外,由于公共危机具有不可预料性,社区应急治理需建立能够即时发挥作用的志愿服务队伍。然而,从社区志愿服务培育的情况看,同样还是处于零散发展的状态,具有较浓厚的形式化色彩,难以在危机治理中派上实质性的用场。总之,在社区建设和公共危机治理的关系中,社区体制机制建构的基础还比较脆弱。

二 社区工作受社会工作体制机制发育不全的制约

近年来,中国社会工作进入快速化与规模化的发展阶段,与此相应,社区工作也越来越广泛并深入地介入社区实践。在此之前,社区公共事务主要是以传统社区服务的方式来履行。传统社区服务虽植根于群众,并显示出良好的活力,但主要还是维持低水平运行的社区照顾模式,无论是实施方法还是提供服务的深度广度,都与现代专业社区工作存有较大差距[24]。如今专业社区工作成为社区新机制,且逐步参与到公共危机的应对中。然而,由于社区工作的总体生态相当稚嫩,距离成熟还有很长的路要走。此外,作为现代学科的社会工作,由于深受科技理性影响,在强调科学化与标准化的同时,还要求社会工作理性、客观地参与实务运作,不同程度地使社会工作沦为工具性的社会实践,甚至成为去道德化和去政治化的技术实践,如把服务对象的价值信念、伦理考虑连同所涉及的情感关怀均排除在外[38],最终就背离了以人为本的社会工作专业原则。在社会工作与社区工作的开展中,如推行政府购买社会服务项目以及其他社会工作实践,很容易发现浓厚的工具理性色彩,更本质的人文关怀反而容易被忽略。

三 社区工作受应急系统不完善的影响

公共危机治理的理想境界是社区能建构出危机应对的开放型自平衡系统,即形成可以与外界持续进行能量和信息交换的社会系统。在社区工作的开展中,涉及许多相关社会要素,如政府机构、非政府组织、企业、社区以及居民,他们共同组成开放系统中的子系统,这个子系统能利用自身资源并借助网络技术手段等,不断把公共危机所产生的混乱要素,置于目标和规范相对统一的网络结构中,并进行结构要素的重组,进而实现系统从无序到有序,最终达至协调的均衡化状态。然而,由于中国社区实际是政府组织体系在基层社会的延伸,大多并没有建立起危机治理的对应机构与人员配置机制。这种情形下的社区工作,其能力如社会动员能力等就很局限,难以形成社区的自平衡系统。目前,社区中普遍面临居民危机意识不强、突发危机准备不足、危机服务主体关系不明、预警和善后机制不健全等问题。公共危机治理中诸多具体问题的呈现,使得社区工作在提供专业服务时缺乏必要的支点。

五. 社区工作介入公共危机治理的对策思路

在公共危机治理中,社区不仅是危机负效应的直接受体,也是预防控制的重要主体。而且,由于社区居民与所在社区利益联系非常密切,有潜在动力参与到公共危机的处置中,并由此决定了社区工作具有强大的居民基础。就专业社区工作介入公共危机治理而言,其在人际网络的建立、社会资源的整合、灾害创伤的治疗、实务技能的提升、在灾害理论指导下认识社工的角色及功能、基于人本价值观对诸如死亡及生命意义给予关注等方面都有独到之处。当然,由于中国社区工作介入公共危机治理还处在初期阶段,如何才能更精准地进行治理和干预,仍在探讨之中。

一 在明确政府责任基础上合理定位社区工作

公共危机事件关乎公共利益,其危害性与应对的高难度性共同决定了政府在公共危机处置中的核心地位。基于政府的主导地位,社区工作需要抓住以下关键点。

1. 在建立和健全社区工作参与危机治理的制度法规方面,政府是无可置疑的主角。危机治理依靠配套性的制度法规,但中国公共危机治理相应法律法规尚不健全。社区工作进入公共危机治理的法律依据是什么?进入其中的主要权力和职能是什么?其合理行为边界在哪里?诸如此类问题的解答,都离不开政府在健全法律制度中的作为。

2.政府需为社区工作提供必要的行政和配套性资源支持。在公共危机治理中,社区工作机构具有特定权威性和物资性资源的需求,包括需要政府适当下放权力和责任给社区组织,如让社区工作者协助推进社区风险评估与建立危机预案等。而所有这些工作的展开,基本都离不开政府以制度、政策、文件或派人监督等形式提供支撑。

3.政府需推动行政工作与社区工作的良好配合,并建立起政社协调机制。如在公共危机关头,往往只有依靠政府强势推动的跨界合作,形成有效的应急行动联合体,才能形成足以应对危机的合力。本次疫情中,广州市民政局慈善社工处指导广州市慈善会与广州市社工协会合作,共同实施了“暖善社区计划”,为200多个社工站提供防控经费和应急物资;各区民政部门也与慈善组织合作,为社会工作者募集防疫物资。在当下强调社会治理的语境下,政府虽然名义上与社区组织是平等主体和合作伙伴关系,但在危机治理中,建立自上而下多层级的应急联系渠道、完善社区应急预案制度等,都很依赖政府的指导与监督,从而政府有限性与居民参与的重要性才能最大化地统一起来。

二 建立健全社区工作所依托的社区体制机制

凡稍有历史跨度的社区,基本都已形成了微观的社会生态系统,任何社区工作的开展不仅离不开这个系统,并且还与其中各种因素相互关联。基于此,只有做实社区中的基础性体制机制,社区工作的开展才有支点。建立健全社区信息机制。危机中充分信息的把握是实现居民沟通和采取合理行动的前提,建立健全社区信息系统,特别是掌握准确的危机信息,社区工作才有精准判断的依据,才能据此制定具有适应性的社区工作方案,建设或完善具有针对性的设施和场所,也才能采取快速行动以保护居民利益。建立社区应急机制。该机制的建立或健全,可以给社区工作中的危机处置以基本支持,社区脆弱性评估、具有社区针对性的应急策略制定、志愿服务队的组建等,都需要社区应急机制的配合。建立社区联合机制。该机制的培育与逐步健全,是社区工作实现危机介入的基本保障,社区工作只有加强与非政府组织、居民群体和各种相关机构的合作,即建立社区工作参与并吸纳其他企事业单位与社会组织加入的联合机制,才能真正形成社区的联合共治,实现群防群治。

三 建立健全社区工作所依托的社区应急平台

社区是居民生活的基本空间,而危机治理依赖于汇聚民力,因而往往更加注重居民动员并形成互助合作关系。同时,社区工作介入公共危机治理,主要是依托专业机构提供服务,它在联系民政、街道等政府组织,联络社区居委会、物管公司、业委会或片区协管等社区主体上,在链接各种其他社会资源上,均是以专业能力提供服务的。鉴于此,社区工作在搭建居民参与平台、创造居民互动条件、加强居民互助等方面都可有所作为。为此,可考虑在基础条件较优化的社区,设立公共危机治理的责任机构,而社区工作机构可作为主导或重要主体加入其中。国务院是中国应急管理的最高行政组织,地方政府是危机治理的区域行政机构,在这种行政框架下,一旦发生公共危机事件,各级政府可快速从相关部门抽调人员,组成临时领导工作小组,工作结束后自行解散。这种危机应对方式在危机降临后的救援中可发挥良好作用,但如果从预防和恢复阶段的危机治理看则效果有限。长期以来,中国基层社会的危机治理基本都是依靠村居组织开展工作,而村居组织普遍存在行政化的问题,导致公共危机的这种应对难免具有浓厚的行政化色彩。与此形成对照的是,社区工作以专业化方式进行危机治理,不仅契合社会发展趋势,而且体现了公共危机治理的高效性。建立或完善由社区工作主导或参与的应急机制,是中国公共危机治理中最具潜在效果的基层策略。

四 建构隐形社区应急防范机制和志愿服务队伍

由于公共危机事件具有突发性与不可预测性,包括社区工作在内的公共危机防控需要预先纳入制度化的预防途径中,才能减少不确定性带来的问题。为此需关注以下工作的开展。

1.建构社区工作开展相关的隐形防控机制。所谓隐形防控机制,是指在正常运行中的各种机构,如从基层执行到中层管理,再到高层决策,均具有危机防范功能;常态时期此功能以隐性方式存在,表面上并无危机应对行动,但随时都有应急防范能力。或者说,具有危机防控功能的组织系统处于隐形监控与待行动状态,时时关注捕捉信号,待危机爆发时则可以立即处于显性工作状态。社区工作不仅需要纳入这个隐形系统,且应是其中的主体。

2.建构社区工作主导或主要参与的危机防控志愿服务队。中国志愿服务已有长足的发展,公共危机治理的应急志愿服务更应当优先培育。为此,相关配套需求便随之提出,如社区公益宣传教育就是需要关注发展的新领域,培育居民的公益意识和行为成为社区工作的新职责。

概言之,在中国社会结构日益分化的背景下,社区越来越成为基层社会的治理单元。社区工作独特优势的发挥,不仅与社区自身的多重特性相关,如社区作为居民生活共同体、危机防控的原始现场等,还与社区工作所具有的专业化、职业化和行业化特点相关。恰恰是这些因素的叠加作用,让社区在本次新冠疫情防控中成为创造中国抗疫奇迹的重要力量。但总体而言,中国社区建设和公共危机治理仍然处在探索阶段,社区工作参与公共危机治理面临诸多问题,需要通过建立或健全基础性的社区体制机制、促成社区应急机制或平台的建立或健全、促进公共危机隐形防范机制的发展以及志愿服务队伍的培育,来保证社区工作及其功能优势得到更充分的呈现。

① 本研究有关广州市疫情防控的情况和数据,主要来自广州市社会工作协会编印的《广州市疫情快递》。

-

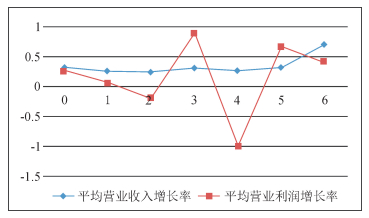

表 1 创业板公司IPO前后业绩及成长性的独立均值检验

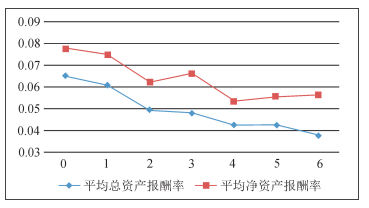

总资产报酬率 净资产报酬率 营业收入增长率 营业利润增长率 IPO前均值 0.17 0.30 0.39 0.57 IPO后均值 0.04 0.06 0.43 0.02 独立t检验 26.20*** 26.99*** -0.34 1.29 注:“IPO前均值”为公司上市前的两年指标平均值,“IPO后均值”为公司上市后第4—6年指标平均值(已有研究表明研发投入回报的滞后期约2—3年,考虑这一效应,采用4—6年数值);IPO前后营业利润增长率的均值具有较大的差距,但同时具有较大的方差,并未通过显著性检验,因而在统计上不认为其具有显著差异。 表 2 创业板公司IPO后业绩及成长性的时间趋势检验

总资产报酬率 净资产报酬率 营业收入增长率 营业利润增长率 上市年限 -0.445***

(0.062)-0.398***

(0.133)4.721

(3.782)2.990

(6.583)_cons 6.306***

(0.201)7.596***

(0.280)20.138***

(6.685)6.970

(15.758)No. 1 659 1 659 1 659 1 659 注:括号内为回归系数标准差,***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上统计显著;回归中数据单位为%,样本时间为上市当年至上市后第六年(即0—6年)。 表 3 创业板上市公司IPO政治关联及发审委联系

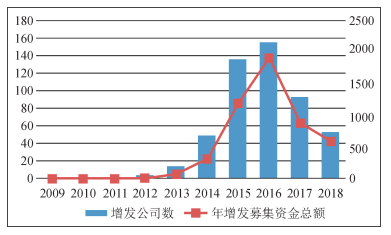

年份 政治关联 发审委联系 无 有 无 有 2009 12(33.33%) 24(66.67%) 6(16.67%) 30(83.33%) 2010 43(36.75%) 74(63.25%) 79(67.52%) 38(32.48%) 2011 56(44.09%) 71(55.91%) 21(16.54%) 106(83.46%) 2012 37(50.00%) 37(50.00%) 30(40.54%) 44(59.46%) 注:括号内为该类公司数量占当年上市的公司总数的百分比。 表 4 寻租关系与创业板公司上市后营业收入增长率的独立均值检验

政治关联 发审委联系 无 有 T值 无 有 T值 t0年 0.227 0.210 0.530 0.233 0.208 0.774 t1年 0.277 0.211 1.919** 0.236 0.240 -0.136 t4年 0.337 0.272 1.252 0.332 0.279 1.849* 注:括号内为回归系数标准; ***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上统计显著;t1年表示IPO后的第一年,t4年表示IPO后的第四年,IPO当年为t0年。 表 5 寻租关系与创业板公司上市后营业收入增长率的回归检验

t1年营业收入增长率 t4年营业收入增长率 政治关联 -0.068* (0.037) -0.069* (0.038) -0.010 (0.039) -0.006 (0.039) 发审委联系 0.016 (0.043) 0.018 (0.042) -0.103** (0.046) -0.103** (0.046) 控制变量 Y Y Y Y Y Y R2 0.259 0.250 0.259 0.372 0.384 0.384 注:括号内为回归系数标准差;***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上统计显著;回归样本数据为2009—2012年上市的创业板公司,为控制极端值影响,对主要连续变量进行了99%和1%的缩尾处理;控制变量包括上一期的营业收入增长率、净资产报酬率、公司规模、财务杠杆、tobinq值,本期的两职兼任、最大股东持股比例、行业、年份。 表 6 注册制与核准制的对比

注册制 核准制 发行审查 形式审查,只审查合法性,不考察企业能力 实质审查,既审查合法性,又考察企业能力 权利来源 法律赋予、市场决定 行政支配 信息披露 信息披露要求十分严格 有一定的信息披露要求 控制重点 事后控制,上市门槛低,但后续监管严厉,惩处措施严格 事前控制,控制上市企业质量,但后续监管及惩处措施不完善 -

期刊类型引用(6)

1. 杨一格,黄甫全,梁梓珊. AI主讲课程开发的教师减负效应:一项试验研究. 华东师范大学学报(教育科学版). 2024(02): 46-62 .  百度学术

百度学术

2. 陈昕昕,王祖浩. 科学实践的国际经验:理论与实践. 中国教育科学(中英文). 2023(01): 84-95 .  百度学术

百度学术

3. 倪欣语,燕红,江帆,马琼芳,张超凡,宋丽文. 自然教育活动类型及策划初探. 吉林林业科技. 2022(03): 42-45 .  百度学术

百度学术

4. 杜小双. 教师学习与改变研究的复杂理论转向——基于三种教师学习模型的对比分析. 教育学术月刊. 2021(04): 82-89 .  百度学术

百度学术

5. 姚红,王栋. 反思性实践视角谈大学法语教育改革. 牡丹江教育学院学报. 2021(10): 33-36 .  百度学术

百度学术

6. 张成林. 小学对分课堂的哲学阐释. 教学与管理. 2020(23): 1-3 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(8)

下载:

下载: