Educational Understanding Based on Interactive Subjectivity——A Genetic Phenomenology Perspective

-

摘要: 从发生现象学的立场重新思考交互主体性,可以发现交互主体性作为认识得以发生的原初开端,揭示了人的一种类特性。在一定意义上,交互主体性奠定了教育发生的明见性基础,这为主体性教育回答“我们如何在一起”提供了新思路。反观现实中的学校教育,在“标准化”思维的裹挟下形塑着学生的占有性主体意识,加速了人之“类意识”的消弭。基于交互主体性的教育要透彻认识人的交互主体性,激发教育发生的原初意义,进而以敞开的教育方式,激活学生的“类意识”。Abstract: From the standpoint of the genetic phenomenology, interactive subjectivity, as the original beginning that allows cognition to occur, reveals a category of human characteristics.In a certain sense, interactive subjectivity lays the foundation for the visibility of education, which provides new ideas for subjectivity education to answer the question "How do we stay together".In contrast, school education in reality has shaped students'possessive subject consciousness under the hostage of "standardized" thinking and accelerated the elimination of human "class consciousness". Education based on interactive subjectivity requires a thorough understanding of the interactive subjectivity of human beings, tracing the original meaning of the occurrence of education, and then activating the class consciousness of students with an open educational approach.

-

Keywords:

- the other /

- interaction subjectivity /

- genetic phenomenology /

- education /

- class consciousness

-

近代启蒙理性宣扬了主体的崇高地位,人逐步取代上帝成为世界的中心。受早期怀疑主义影响,笛卡尔通过“普遍怀疑”建立了“我思故我在”的合法性,将哲学关于确定性的追问拉到了人的视域中,由此开启了近代主体性哲学之路。肇始于笛卡尔,人的理性作为主体认识活动的起源与出发点,成为知识的来源与真理的确定性标准,人们对真理的探究不再孤掷地面向不可知的外部世界,转而反思人自身,这种自我至上的原则影响了整个近代认识论哲学。在某种程度上,西方哲学苦苦寻觅的确定性基础从笛卡尔开始落实到了自我之上,此后,在认识论逻辑中,从人的理性或者自我意识出发探究真理的道路展现了对理性主体前所未有的迷恋。诚如胡塞尔所言,“从笛卡尔开始了一种全新的哲学研究,这种哲学研究在主观的东西中寻找其最后根据”[1]。但是,由于对一切事物的认识一味地依赖自我意识,近代主体性哲学面临着唯我论困境。发展到现象学,为了摆脱唯我论泥淖,胡塞尔通过引入“他者”来讨论交互主体性问题,试图说明一个对所有人而言的“共同世界”是如何可能的,以此揭示人原初意义上就是一种交互主体性存在。

在教育领域中,培养人的何种主体性是教育的根本性问题。从发生现象学的立场看,交互主体性作为人的认识活动发生的原初开端,意味着教育的发生是基于交互主体性的意义生成过程,并且这一过程是动态的、敞开的。这为我们反思学校教育对于人之主体性的培养提供了重要视角。

一. 重新思考交互主体性

肇始于笛卡尔,建基在“我思”自明性基础上的哲学转向把世界的最终依据还原为自我,但它始终面临着这样一个困境:一切事物都只能以自我意识为开端,并在与自我意识的关系中被认识,任何在自我之外的他物,都不能因其自身而被理解,如此一来,事物本身的他异性就被消解了。以自我为基点的认识论这一脆弱之处遭到了马里翁(Jean-Luc Marion)的诘难:自我能以足够彻底的方式证成其自身的开端性吗[2]?马里翁给出了足具说服力的论证说明自我无法做到这一点。就现象学的创始人胡塞尔对自我的分析而言,他认为,“自我与他人、事物一样,都是意识活动‘构造’的结果,在认识论上并不具有优先的地位”[3]。很显然,以自我的明见性为开端的真理探究之路面临着合法性质疑。

一 共同世界:交互主体性问题的引导线索

为了能彻底贯彻真理探究的逻辑自明性,胡塞尔将明见性回溯到“原初被给予之物”,并且将一切非原初被给予之物进行“现象学悬隔”,诸如外部世界、上帝、物自体、自我等一切不是明见无疑的自身给予的东西都悬置起来,存而不论。也就是说,为了彻底保证认识的客观性,必须要排除一切非自身显现之物,避免其沦为形而上的幻象。胡塞尔采用现象学还原的方法,最初是为了解决认识的客观性问题。与笛卡尔、康德的致思路径不同,胡塞尔认为,上帝、物自体这样的形而上的设定肯定是要移除哲学逻辑的。因为在认识论的逻辑中,人是认识活动的出发点,人又只能与此岸的现象相遇,至于现象背后到底是什么,我们无法获知;那么,引入上帝、物自体的概念就会面临着自明性疑难。为了贯彻哲学逻辑的明见性要求,必然要将上帝、物自体或外部世界“悬隔”。换言之,外部世界到底如何,我们中止表态,只谈我们能够通达的东西,也就是“实事本身”(现象)的显现。

现象学本着“回到实事本身”的态度,就现象而谈现象。在这里,胡塞尔语境中的现象是指,基于人这一先验主体的认识能力,对原初被给予之物构造所得的东西。在这一点上,胡塞尔延续了康德的先验哲学,人作为一个先验主体,具有先验主体性,也就是人在经验认识活动之先,先天具有的认识结构或认识形式。就此而言,胡塞尔的现象学道路比笛卡尔和康德更为彻底,他悬置了笛卡尔的上帝、康德的物自体,对外部世界“存而不论”,完全以自明的纯粹意识为出发点探究人与现象的关系问题,这样一种没有任何形而上预设的哲学态度进一步将“我思”纯粹化了。

通过现象学悬隔,胡塞尔试图建立起作为严格科学的哲学逻辑,本质上就是在没有任何逻辑预设的认识活动中获得明见无疑的知识。然而,以纯粹自我为逻辑起点的现象学仍然难以摆脱先验唯我论的泥淖。为此,胡塞尔引入“他者”来讨论“交互主体性”问题,试图说明一个对所有人而言的“共同世界”(同一个客观世界)是如何可能的,以此来揭示这个世界原初意义上就是交互主体性的构造所得。值得注意的是,在《笛卡尔式的沉思》(以下简称《沉思》)的第五沉思中,胡塞尔对唯我论异议的反驳,一开始就致力于解决客观世界的先验问题[4]121-123,这是他引入他者问题的根本动机。

事实上,按照胡塞尔的思路,对交互主体性的反思不仅是为了澄清如何认识另一个陌生主体的问题,更为根本的目的是揭示一个交互主体性的先验存在领域,这是对“我们”而言一个共同的客观世界得以可能的最终依据。因为,按照现象学的明见性原则,假如要证明我所直观到的事情本身就是真理的话,必须要诉诸所有人的“共同见证”,这是驳斥唯我论的前提条件。于是,为了克服自我的内在化危机,胡塞尔试图构建一条“从自我的内在性通往他人的超越性的道路”[4]122,这是胡塞尔的先验哲学转向交互主体性的内在动机。诚如中国学者倪梁康对于交互主体性现象学的分析所言:“对交互主体性的研究在胡塞尔看来是一种把握‘原本性’的企图,即把握客观世界的‘原本构造’的企图,这种把握应当能够为诸如‘生活世界’、‘客观科学世界’、‘社会世界’、‘文化世界’等等这样一些与人类的现实存在有关的世界提供本质说明。”[5]141-142因此,对交互主体性的理解必然要与“为客观世界提供本质说明”联系在一起,交互主体性首先作为一个先验哲学问题,具有先验构造功能。

究竟如何通达一个对所有人普遍有效的客观世界呢?胡塞尔宣称:“关于客观世界的构造的第一个步骤,即关于‘他人’的步骤。”[4]148在他看来,他人是我能经验到一个共同的客观世界的先验“线索”。为什么会如此呢?因为,只有当我所经验到的事情与他人经验到的一致时,我才能明见无疑地证实这些经验是客观有效的。既然如此,我又是如何经验到另一个陌生主体的经验的呢?在对陌生经验作出说明之前,胡塞尔提出了一种“原真还原”的方法。也就是,按照现象学的明见性要求,“我们首先将把所有可疑的东西都从一切主题性的领域中排除出去,这就意味着:我们不必考虑一切可与陌生主体直接或间接地相关联的意向性的构造作用,而是首先为那种现实的和潜在的意向性的总体关联划定界限。在这种意向性中,自我就在它的本己性中构造出了自身,并构造出了与它的本己性密不可分的、从而它本身可以被看作是它的本己性的综合统一体。”[4]127简单来讲就是,胡塞尔首先排除了先验构造过程中的所有异己之物,还原到一个纯粹自我的“本己性领域”;然后,以这个本己性领域为开端,去构造出他人,进而构造出一个对所有人而言共同的客观世界。由于现象学方法论的要求,胡塞尔必须要做这一特殊的还原来保证明见性,因为,相对于自我的本己领域而言,所有的异己主体及其对世界的认识,都存在可疑性。

以这个本己性领域为出发点,通过意向性实现“从自我的内在性向他人的超越性”的道路,其中蕴含着一个构造性的统觉过程。首先,在还原的条件下,我所经验到的是一个“在那里”的物质性躯体,这个“在那里”显现出来的陌生躯体的行为活动让我联想起我自己的躯体。然而,我自己的躯体有这样一种特殊性:它同时也是我的身体,是我的自我的一个居所,是我的精神性的器官[5]148。但是,在这一环节中,只有我自己的这个躯体是有自我的,“在那里”的躯体是没有自我的。随后,通过“结对联想”,“在那里”的躯体才被立义为是一个“他人的身体”。也就是说,通过我的躯体,联想到这个“在这里”的躯体是一个具有自我的身体,进而联想到“在那里”的其他躯体同时也是一个包含着其他自我的身体,在身体之间相互唤醒的过程中完成了意义的传递,这样一种以类比化或等同化的方式立义(意义赋予)的过程,实际上就是意识构造他人的过程。

值得注意的是,在胡塞尔的他者分析中,一个独特的问题是:他人是恰好被当作“为我在那里”的,因而是被当作关于陌生经验的“同感”的一种先验理论而提出的。[4]126也即,在结对联想中,另一个陌生躯体是在感知中被立义的,通过这样一种同感,我将“在这里”的自我转移到“在那里”的躯体中,进而,另一个躯体也获得了一个关于身体的意义,以此实现意义的递推。这就意味着,他人只是我自己的自我的一个变样,自我在一种结对共现的作用下构造出另一个自我,一个可以被自我同一化的“他我”。

正是这一独特的构造性意义,我与他人才能作为可以“交互”的主体通达一个共同的客观世界。“当我意识到,我可以是他人的一个他我,就像他也可以是我的他我时,在我自己的构造性意义中就发生了一个明显的变化。自我和他人的绝对区别就消失了。”[6]概而言之,在胡塞尔看来,当我的经验客体也被他人经验到时,这就验证了我所经验到的客体不只是为我而存在的,认识的客观有效性是在一种交互主体性的构造中建立起来的。

由此,我们可以看到,胡塞尔引入他者这一概念的最终目标是为了说明同一个客观世界的问题。然而,在列维纳斯看来,交互主体性现象学中的他者并没有真正获得独立地位,他者只不过是自我的一个影子,他认为这是意识哲学对他者的同一性暴力,自我在同一化的过程中消解了他者的他异性。尽管胡塞尔一直竭力消除唯我论的荒谬,但结果似乎并不乐观,时至今日,在胡塞尔是否摆脱了唯我论这一问题上,仍然众说纷纭。诚如胡塞尔的辩护者D.扎哈维(Dan Zahavi)所言:“我不仅要表明胡塞尔并没有倡导一种唯我论的观点,……而且正是他对先验交互主体性的反思才使他的现象学的核心概念得以厘清,因而也使关于他的哲学的一种补充性的理解得以可能。”[6]或许我们可以换一种方式思考,不细究于胡塞尔的交互主体性是否仍然是唯我论的,而是从胡塞尔的思想脉络中整体把握现象学的逻辑贯通性。

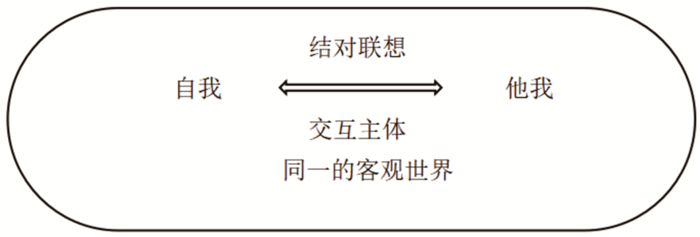

二 交互主体性作为认识活动发生的原初开端

基于他者分析,胡塞尔从认识论层面为同一的客观世界提供了一种本质说明,以此揭示这个世界原初意义上就是交互主体性的构造而来。在认识论意义上,他者问题实质上就是在说明一个“交互”的主体性问题。在某种意义上可以说,先验交互主体性即是先验主体性。就像胡塞尔指出的,“先验的交互主体性就在交互主体中构造出了一个客观的世界,因此,作为先验的‘我们’就是对这个世界来说的主体性,也是对人的世界来说的主体性”[4]147。这是胡塞尔的先验现象学构思的整体进路,由此,我们得到一个认识论意义上的先验主体性分析框架,如图 1所示。

通过这样一种先验交互主体性的揭示,胡塞尔为我们提供了一种当下直观的认识发生的合法性基础。在此结构中,我们可以看到,胡塞尔通过现象学还原所呈现的并不是一个孤立的自我,而是一种自我的群体化,一种莱布尼茨意义上的“单子共同体”。在其中,每个单子并不是自在自为的,而是需要与其他单子交互并构造同一个客观世界。先验交互主体性即是我们当下直观认识活动发生的最原初的开端。

从胡塞尔现象学的整体脉络看,交互主体性的构思实际上是与一种发生分析紧密关联的。从方法论上讲,胡塞尔的现象学经历了由静态现象学向发生现象学的过渡,①在静态现象学阶段只涉及“横意向性”的构造分析,主要是探究意向活动与意向对象之间的关系问题,所以,这一阶段是一种横向的对意识结构的分析。在这里,需要对意向性问题做一澄清,以便接下来的讨论。一方面,意向性概念的提出可以说是胡塞尔整个现象学的出发点。在笛卡尔确立了“我思”之后,始终面临着主客二分的困境。为了超越这一困境,胡塞尔开始以意向性为契机,探究人是如何认识这个世界的。在他看来,人的认识成就不是由上帝或者物自体来保证的,而是在人与现象相遇的过程中,通过意向性构造而来的。另一方面,意向性涉及两层含义:一是先验意义上的意向性,胡塞尔在先验层面提及意向性所指涉的实际上是一个先验条件,也就是先验主体的一种先验认识能力;二是在经验的立场上,意向性必然是与意向对象结合在一起的。换句话说,在经验的意义上,没有意向对象的意向性是不可能的,意向性就是关于意向对象的构造活动。值得注意的是,在第二层含义上,也就是在经验的意义上就已经涉及发生思想了,谈经验就是在说明经验活动的发生问题。发生现象学作为胡塞尔后半生的主要研究内容,旨在澄清认识活动的先验发生发展问题,它是一种与时间性、与历史内在一致的“纵意向性”②分析。

由静态分析向发生分析的过渡,表明了胡塞尔的先验现象学对于“全部可能世界的普遍先天的要求”[7]。我们知道,为了贯彻哲学开端的明见性要求,胡塞尔在悬隔外部世界之后,通过先验还原将笛卡尔的我思进一步纯粹化了,这时候的先验自我还只是一个意识结构中的“自我极”,是意向构造活动的发出者,在静态分析中最终指向意向对象。但是,胡塞尔意识到,还原之后所获得的仅仅是一种形式性的纯粹自我,此时的意识构造局限于横向的现象学分析,无法进一步解决“当下直观”与“时间性”等问题,进而也就无法达到对全部世界的普遍性要求。因为,胡塞尔的先验现象学不仅致力于先验主体性的构造分析,更是对一个同一的客观世界的阐明。如果说,静态现象学是通过意向活动与意向对象之间的相关性横向地揭示意识构造的普遍结构,那么,发生现象学则是纵向地分析意识这一普遍构造结构是如何发生的。

从这里看,引发现象学走向发生分析的一个关键动机就是时间性问题。在认识论的逻辑当中,认识活动或者说意识构造活动,必然是在时间中发生的,正因为意识构造活动发生,所以才会有时间意识,也就是胡塞尔意义上的内时间意识。按照胡塞尔的解释,“发生的原法则是原初时间意识的法则”[8]。这里的时间不是物理意义上的客观时间,而是一种主观时间。在《内时间意识现象学》中,胡塞尔开始对主体的内时间意识结构进行分析。他认为,内时间意识是由点及其晕圈构成的视域结构,在当下的某一时间点上,意识同时具有滞留、原初印象与前摄三个特征。胡塞尔通过例举一段音乐旋律来说明这一问题:设想一下我们听到一段音乐旋律,在这段旋律中有C、D、E三个声音。当我们在某一时间点上意识到D时,D就是我们现在意识到的关于对象的原初印象,但此刻,我们不仅能意识到D,同时还能意识到过去的C,胡塞尔把这个关于C的意识称之为滞留。所以,在此刻这个点上,意识就同时具有原初印象与滞留。此外,我们的意识还在“期待”下一个声音E,尽管此时并不知道E是什么样的,但是意识本身是可以期待的,否则,任何此时还不存在的对象就再也不能进入意识当中了。正是意识所具有的这一性质,我们的认识才能完整,胡塞尔把意识对E的期待称之为前摄。于是,在此刻这个时间点上,意识就同时具有“滞留-原初印象-前摄”的意识结构。以此类推,在C、D、E每一个时间点上,都同时具有滞留、原初印象与前摄。也就是说,当下每一次意向行为的发生都包含一种“滞留-原初印象-前摄”的视域结构。

胡塞尔所揭示的这一内时间意识结构,实际上是为先验主体性分析提供了认识条件,一个使得认识活动得以发生的可能条件。在此,时间不再是一个固定的点,而是点的晕圈,时间由一个点变成一个过程。以此为基础,胡塞尔进一步展开了更为复杂的时间性分析。

就交互主体性的问题而言,内时间意识分析为其提供了一个发生契机。尽管胡塞尔在《沉思》中宣称,此时的交互主体性现象学仍然是静态构造的范围,但实际上,从胡塞尔的完整思想中看,交互主体性理论中关于同感的论述已涉及发生分析,在《交互主体性现象学》③中,胡塞尔把同感与发生分析紧密结合在一起。因为在同感中构造他人的过程,是以先验自我为基础走向自我群体化的过程,那么,此时自我意识的时间性就为一个先验交互主体性领域的发生奠定了时间性基础。至此,内时间意识作为主体性的一个先验认识条件,揭示了“意向性-意向行为-意向对象”的时间维度,进而也为先验交互主体性领域得以可能奠定了发生契机。

二. 交互主体性之于教育的原初意义

通过对交互主体性的追溯与反思,我们发现,认识论意义上的交互主体性实际上是一个高度抽象的先验概念,它揭示了人这一认识主体进行认识活动时所具有的认识结构或认识形式,在某种意义上表明的是一种类特性。也就是说,交互主体性作为认识发生的原初开端,是理解人类一切知识成就得以产生的原初意义。在这里,“‘原初意义’不是某种物理事件性存在,而是一种原初的意向性追求,这种原初的意向性追求拥有构成性的力量”[9]。事实上,对于交互主体性的理解并不能从“交互”来界定,这个“交互”其实只是表明一种“类”的意思,并不是简单地指向主体间的“相互作用”[10]。从根本上讲,交互主体性所要说明的仍然是一个主体性的问题,如果说交互主体性是对认识何以发生的原初开端的探究,那么教育就是此一问题如何实现的过程。

一 奠定教育发生的明见性基础

从交互主体性的原初结构看,人就是交互主体性地存在着,在人的认识活动发生之先就具有的存在方式。从某种程度上讲,无论教师还是学生,一般意义上都是作为人这一主体存在的,交互主体性即人之一般的存在方式。在发生现象学的立场上,交互主体性得以可能的原初发生机制表明,一切意义的生成都离不开交互主体性这一原初机制,这种原初机制是不同主体之间的意向性联结,或者说是自我与他人之间的意识共同体,这是人之认识活动的前提条件。那么在认识论意义上,教育作为教师与学生之间知识传授与学习的过程,就有必要追问这一过程是如何发生的,发生的基础是什么。

在教育发生的过程中,可以说,教育的意义生成是基于人的交互主体性发生的,交互主体性是教师与学生在教育过程中意义生成的源头。这在本源上改变了以单子自我为中心的主体性教育理念,避免了单子主体性走向自我意识膨胀。交互主体性揭示了以单子自我为中心的主体性是不成立的,自我原初意义上就已经处于与他人的意识交互之中。现代教育的一个重要目的就是发展人的主体性,那么发展人的什么样的主体性,或者说明确人的主体性存在状态如何,就成为教育活动需要明确的首要问题。只有在此前提下,交互主体性对于教育的重要价值才能得到进一步揭示。受近代启蒙理性的影响,教育培养人的主体性的理念得到了广泛认可,然而,启蒙理性的对象化逻辑进而也影响了教育中的主客体对立关系,这在一定程度上困扰着教育领域的研究者。于是,从交互主体性视角探究教育主体之间的关系问题逐渐受到关注,在这一过程中,教育力图解决主客体之间的对象化活动。

事实上,从交互主体性的原初境域看,交互主体性为教育作为“我们”共同体的本质奠定了明见性基础。在发生现象学的立场上,交互主体性的境域是一个作为单子共同体的原初存在领域,而不是简单的单子自我构成本身。在《沉思》中,胡塞尔通过原真还原得到的原真领域或本己性领域是内含他异性的,“在我的本己经验中,我不仅经验到我自己,而且还在陌生经验的特殊形态中经验到他人”[11]。这就意味着,交互主体性不是一个孤立的单子中心领域,而是“我们”原初共在的领域,一切意义的生成都是以此为基础的。交互主体性不是为“我”,而是为“我们”奠定了合法性基础。就此而言,人原初意义上就交织在一种共同体意识中,教育活动的展开,或者说教育中的一切意义生成本真的就是一种“类意识”活动。在这个意义上,教育寻求“我们”如何更好在一起的路径就不仅仅是向外诉求规范制度,而是内在地源于教育主体本身。以交互主体性为导向的教育从根本上强调“类意识”,它说明人类一切认识成就都是基于“我们”而来,而不是基于“我”而来。那么,在教育中的知识授受、个性发展等一切意义的生成都是以共同体为基本条件,脱离整体的个体主体性是没有意义的。

二 激活教育“类意识”的构成性发生

人类正日益面临一个紧迫而又严峻的课题:“我”,如何成为“我们”[12]?对这一问题的教育回答是:“我”原初意义上就是“我们”。从哲学上理解,现代性的一个直接后果就是人之交互主体性的瓦解,人的“类意识”逐渐被弱化,现代交往生活方式的转变更是加剧了人的精神异化,人逐渐被分割成不同时空下的存在物,原本作为共同体生活的人们越来越缺乏精神上的连续性。受现代性的颠覆性影响,教育似乎茫然无措,从政策、制度、伦理规范等方面寻求我们如何在一起的解决方案,但成效并不显著,现实教育中人的异化、排斥蔑视等问题屡见不鲜。既然对于教育而言,“我”原初意义上就是“我们”,那么,“我们”为什么没有更好地在一起。或者说,原初就是“我们”的教育世界到底缺少什么?只有回答了这一问题,我们才能通过教育学会如何在一起。现代性呈现出来的一个基本特征就是“类意识”的觉醒,与对象化意识不同,“类意识”是促成我们更好在一起的原初力量。

通过回溯人的原初存在状态,交互主体性展开了人的共同体意识的原初形态。以此为基础,主体性教育理念的定位应该是作为类存在的“我们”。以“我”为中心的主体性教育以单子主体性为培养目标,面临的潜在危机正是“类意识”的消弭。面对此种状况,教育尝试从外在于自身的规范制度寻求解决方案,始终缺乏内生力量。以交互主体性为导向的教育理念必然是教育目标、教育内容与课程教学等多方面的联结互动。教育目的不仅是明确培养人的主体性,更要进一步明确培养人的何种主体性。交互主体性教育的重要价值在于激发人原初就是“我们”的“类意识”,这与现代人的品质具有内在一致性。人类认识的一切成就都是基于交互主体性而来,知识的产生源于作为交互主体的人对于客观世界的认识成就,而现代人公认的价值信念就是“类意识”,这也是贯穿教育现代化过程始终的主线。

三. 背离交互主体性的教育现实批判

教育正是通过人类历史传统、社会文化知识的传递来充盈人的意识,使人获得关于生活世界的认识。从发生现象学的立场看,知识不仅是人们对客观事物的明见性认识,同时也映射着人在共同体认识活动中的意义构成过程。教育对于知识的理解不能仅仅偏重客观实用性,更应该唤醒知识生成的原初意义,教育的发生是奠基在原初意义基础上的意义构成活动。反思现实中的学校教育,正在标准化思维的裹挟下消弭自身的内生逻辑。

一 现实表征:“标准化”教育形塑人的占有性主体意识

科学知识主宰的现代教育正乘着现代化的东风,蒸蒸日上。最明显的表征就是工具理性思维控制下的教育越来越标准化,经过理性算计的学校教育追求精细化的操控模式与可测量的评估体系,教育教学的过程甚至要与一系列“标准”对标,以取得教育想要达成的效果。“一切向标准看齐”的同质化思维开始规训着人的意识,重构着教师与学生的生存样态。他们目标明确,步调整齐划一,似流水线上的工人奔忙于“知识工厂”的各个环节。这恰如霍克海默(Max Horkheimer)对现代人生存状态的描述:现代人就像莱布尼茨(G.W.Leibniz)语境中牢房里的“单子”,单子之间不能相互直接产生影响,它们的生活是靠上帝来规定和协调的,它们本身是极度孤独、封闭的幽灵[13]。标准化思维映射的是一种占有式教育,“它把标准答案作为权威,杜绝知识中的或然性和未知性”[14],从而教育的发生是一个单向度的领域,学生的主体化过程不是动态的交互式生命体验,而是一种封闭的单子式自我构成。

教育,作为“把一切事物教给一切人”[15]的活动,意味着教育的发生是人的主体意识为社会文化知识充盈的过程。从发生现象学的立场看,知识的生成是基于交互主体性的意义敞开过程,处于变动不居的流动状态。然而,标准化教育合理合法地占据着学校教育的主导地位,为了能够“达标”,学生不得不加速学习,在有限的时间内获取无限的知识。在此趋势下,知识于人而言只不过是一个行之有效的工具,最终沦为理性算计的附庸。

标准化思维规训下的主体意识遵循绝对的普遍必然性逻辑,在此过程中,人被压缩为孤独的单子,异化为流水线上的螺丝钉。作为丰盈人之意识生活的教育,也逐渐演变为一种封闭性的规训场域。标准化教育将知识与主体割裂开来,主要表现为人对知识的占有,这种占有方式“把知识看作实体性的财产,不与自身的内心世界、精神世界发生联系。这种知识越多,不仅不会给人以‘闲暇沉思’的智能,反而会压迫人、束缚人的发展,限制人的思维,并受它的支配”[14]。占有性主体意识状态下的教师与学生是相互割裂的单子式主体,他们只是围绕着知识授受而暂时地组合在一起,在工具理性的控制下,由于彼此之间没有精神依托而成为“在一起的孤独者”。

二 潜在风险:“类意识”的消弭与主体性教育危机

随着人们对现代性危机的审视,建立在科学知识基础上的现代教育也引起了国内外学者的反思。石中英认为,日益现代化的学校教育也日益功利化,从整体上失去其精神陶冶的意义,其结果是,现代教育最大限度地满足了个体和社会世俗性发展的要求,但是却导致了个体的人格危机、精神危机、德性危机以及由此产生的严重片面发展和畸形发展,培养了许多有知识、有能力,但在人格、精神和德性上却有很大缺陷的“空心人”“单面人”“非道德的人”[16]。当学校教育迷恋于知识的功利性价值,往往就忽视了知识生成的原初意义。知识于人而言不仅是客观世界的探究结果,更意味着人的认识活动发生的意义生成过程。

当学校教育的重心拘囿于可测量的标准化效益,就弱化了教育“使人成为人”的目的。正如格特·比斯塔(Gert Biesta)对测量时代的教育“标准化”现象的反思:测量时代的教育重视我们测量的,而不是测量我们所重视的。他认为,好的教育通常是对受教育者进行资格化、社会化和主体化的过程,其中更重要的是受教育者的主体化质量,也就是“通过特定的教育安排或教育结构而得以实现的某种或某些主体性”[17]。反观标准化思维裹挟下的学校教育,它规训了人的占有性主体意识,最具破坏性的风险是加速了人之“类意识”的消弭。

“类意识”是现代人的存在前提,教育作为一种“类意识”形成的社会文化过程,形塑着现代人的重要品质。一旦标准化思维规训了人的占有性主体意识,教育所蕴含的“类意识”构成之意就会被遗忘。从根本形式上看,“类意识”意味着合作、开放与发展的主体意识,“类意识”状态下人的生存方式是交互式的生命体验,而不是相互割裂的单子式的自我构成,彼此之间构成了动态生成的共存基础。标准化教育在形塑人的占有性主体意识的同时加剧了人之“类意识”的消弭,而且背离了知识学习的原初意义,加速了人与人之间的离心力。毫无疑问,这是现代性危机在教育领域的映射,当学校异化为知识工厂,教师与学生逐渐成为流水线工人,教育促进人的主体化过程就陷入了困境。新时代教育的现代化进程对人的主体性发展提出了新的要求,“类意识”是现代人品质的重要体现,培养“类意识”主体是现代化进程中教育变革的重要推动力。

四. 交互主体性教育的可能样态

基于发生现象学的分析,我们需要在交互主体性的基础上认识人的原初存在方式,重新理解教育生活中人的主体性,以便更好地把握主体性教育要培养什么样的人以及如何成人。以交互主体性为基础,学生的主体化过程才能形成“类意识”联结的共同体。这要求学校教育通过敞开的方式,激活学生主体性发展的原初意义,重塑“我”就是“我们”的“类意识”能力。

一 透彻认识交互主体性,激发教育发生的原初意义

明确交互主体性作为人的原初存在形态是推进主体性教育的认识前提。在此前提下,主体性教育从发展个人主体走向“类意识”主体。目前,主体性教育的理论与实践研究逐步走向完善和发展,并取得了有针对性的经验与成果。但是,在新的社会历史条件下,主体性教育面临着新的时代使命,教育的现代化进程对人的主体性发展提出了更高的要求,因此教育要培养符合现代人品质的主体性品格。现代人不仅是独立自主的,更是合作发展的,主体性教育不能仅关注学生的个性发展,更要促成“类意识”的基本信念。

从交互主体性的视角理解,教育生活中的人(教师与学生)一开始就交织在意识共同体之中,并且能动地进行着意义构造活动。一切教育意义的产生总是根植于这一“共同体化”的生活世界。所谓“共同体化”,即通过人与人之间相互意义理解的发生而获得“意义的公共性”,人们达成观念的共识,形成“共同体化”的世界[9]。正是这一原初的共同体化的意向性追求,才使得我们与他人能共同生活在同一世界,而这一过程正是通过教育来完成的。通过系统化的教育活动,学生才能浸入共同体世界之中,唤醒共同体化的意向性追求,进而在不断的历史积淀中形成“类意识”思维。在这个意义上,教育的发生最终是对人之原初意义的激活与延续,它使得教育本身具有流动性。

当前,人类命运共同体的基本理念愈益成为时代要求,我们如何通过教育“学会在一起”更是新时代的重要课题[18]。在明确了主体性教育的认识前提之后,就要重新思考具体的教育行动。主体性教育的新时代使命要求培育具有“类意识”品质的现代人,那么,我们思考如何“学会在一起”,就应回到“类意识”形成的原初意义之源,激活学生共同体化的意向性追求,引导学生体会我们原初就在一起的共同体感,在动态的、流动的教育过程中充盈学生的主体意识。

二 通过敞开的教育方式,激活学生的“类意识”

通过反思现实中的学校教育可以看到,标准化思维裹挟下的教育方式是封闭的,学生犹如钢琴上的琴键,彼此成为“在一起的孤独者”。从发生现象学的视角看,交互主体性是开放的、流动的。在此基础上,一切意义的生成都是变动不居的,具有无限发展的可能性。这意味着,人的认识成就不仅是个人意识的充盈,更是与共同世界处于交互之中,主体意识发展的同时也是“类意识”的觉醒。因此,教育要以敞开的方式,让学生深刻体验到“我”原初就是“我们”。

从认识如何发生的过程看,知识的生成不是静止的,而是在原初意义的基础上积累沉淀、不断超越而来。那么,教育的发生首先是某一知识内容如其所是地向我的意识呈现出来,我当即获得了过去人们关于它的构造成就,以及内蕴其中的原初意义,经由历史积淀的原初意义始终是流淌的,而不是静止的。我所感知到的教育内容也是前人所意识到的,并且也会延伸到未来学习者的意识活动中。这样一来,教育内容对主体意识的每一次充盈都是“类意识”的呈现。从本真意义上讲,教育原初意义上就是敞开的意义活动,然而,从形式上看,现实中的教育内容往往是以“被告知”的方式习得,学生参与知识学习的过程仅仅是接纳与吸收,被动地获得社会文化知识。此时,知识于学生而言只不过是一堆失去意义的符号,学生的主体化过程也仅仅是一种智性教育的填充。本真意义上敞开的教育方式应该遵从知识的生成逻辑,让学生在合作、互动的情境中体验师生或生生之间的意识充盈过程。这就要求教育弱化各种僵化的“标准”,打破人对知识的单向度占有,让知识的生成与人的意识联动起来,通过原初意义的获得感知个人意识流淌于共同体意识之中。

知识的获取不仅仅是对人类认识成就的积累与传递,更重要的是知识本身蕴含的精神性价值,它意味着教育的发生原初就是合作的、共享的。如果说,教育只是停留于知识的实用性价值,那么,作为一种意义生成的教育活动就失去了其整全价值。从交互主体性的视角看,知识的生成是一种“类意识”联结的社会文化过程。作为一种通过社会文化来充盈主体意识的活动,教育要做的就是打开悬置在学生身上的枷锁,让他们在纯粹的交流合作中育成共享共存的“类意识”信念。

① 在胡塞尔的意识构造现象学道路上,静态现象学与发生现象学构成了现象学的“双重面孔”。

② 在胡塞尔的认识论逻辑中,“纵意向性”是一种内时间意识的意向性,这里的时间是一种主观时间。参见胡塞尔:《内时间意识现象学》,倪梁康译,商务印书馆,2009,第114-118页。

③ 相对于《沉思》的论述,在耿宁编写的《交互主体性现象学》第三卷中,胡塞尔对于同感的研究得到了进一步深化。参见Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität (III)(Hrsg. Von Iso Kern,The Hague: Martinus Nijhoff, 1973).

-

[1] 胡塞尔. 胡塞尔文集·欧洲科学的危机与超越论的现象学[M]. 王炳文, 译. 北京: 商务印书馆, 2017: 107. [2] 朱刚. 通往第一哲学的三条道路——兼论现象学如何作为第一哲学[J]. 世界哲学, 2017(1): 63-75. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZXYC201701005.htm [3] 倪梁康. 自识与反思: 近现代西方哲学的基本问题[M]. 北京: 商务印书馆, 2002: 384. [4] 胡塞尔. 笛卡尔式的沉思[M]. 张廷国, 译. 北京: 中国城市出版社, 2002. [5] 倪梁康. 现象学及其效应: 胡塞尔与当代德国哲学[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1994. [6] D. 扎哈维, 臧佩洪. 胡塞尔先验哲学的交互主体性转折[J]. 哲学译丛, 2001(4): 2-9.

[7] 倪梁康. 胡塞尔选集: 上卷[M]. 上海: 上海三联书店, 1997: 323. [8] HUSSERL E. Analyses concerning passive and active synthesis: lectures on transcendental logic[M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2011: 629.

[9] 胡萨. 价值观教育的关键: 唤醒与激活价值观的"原初意义"——基于发生现象学的视角[J]. 教育研究, 2020(8): 65-74. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYYJ202008011.htm [10] 余清臣. 交互主体性与教育: 一种反思的视角[J]. 教育研究, 2006(8): 25-30. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYKY201401005.htm [11] 朱刚. 交互主体性与意义的生成——兼论意向共同体与超越论交互主体性的意义[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2019(6): 79-90. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-NJDX201906010.htm [12] 樊浩. "我们", 如何在一起?[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2017(1): 5-15. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DNDS201701001.htm [13] 马克斯·霍克海默, 西奥多·阿道尔诺. 启蒙辩证法[M]. 渠敬东, 曹卫东, 译. 上海: 上海人民出版社, 2003: 256. [14] 冯建军. 主体间性与教育交往[J]. 高等教育研究, 2001(6): 26-31. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HIGH200106004.htm [15] 宁虹. 教育的发生: 结构与形态——发生现象学的教育启示[J]. 教育研究, 2014(1): 20-27. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYYJ201708019.htm [16] 石中英. 知识转型与教育改革[M]. 北京: 教育科学出版社, 2001: 115. [17] 格特·比斯塔. 测量时代的好教育[M]. 张立平, 韩亚菲, 译. 北京: 教育科学出版社, 2019: 21. [18] 冯建军. 人"如何"生活在一起: 历史发展的逻辑[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2020(5): 113-126. http://journal-s.scnu.edu.cn/article/id/93287ca2-2d3f-4e9f-9e53-6aa24a8fc139 -

期刊类型引用(5)

1. 任志锋,刘阳. 人工智能与思想政治教育的深度融合论要. 马克思主义理论教学与研究. 2025(01): 76-85 .  百度学术

百度学术

2. 汪广荣,王国庆. “大思政课”视角下多元主体交互协同育人机制研究. 盐城师范学院学报(人文社会科学版). 2025(01): 71-77 .  百度学术

百度学术

3. 罗江华,沈菊,李宏展. 数智时代大学生主体性困境及重塑路径. 东北大学学报(社会科学版). 2025(02): 137-142 .  百度学术

百度学术

4. 孙梦圆,陈华洲. 思想政治教育过程中信息获取的不确定性研究. 南阳师范学院学报. 2024(02): 81-84 .  百度学术

百度学术

5. 王丹华,李海峰,孟宝兴. 数智时代的精神危机与教育应对. 当代教育科学. 2024(06): 13-22 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(3)

下载:

下载: