The Emotional Self-Leadership in the Context of Telework: A Conceptual Model

-

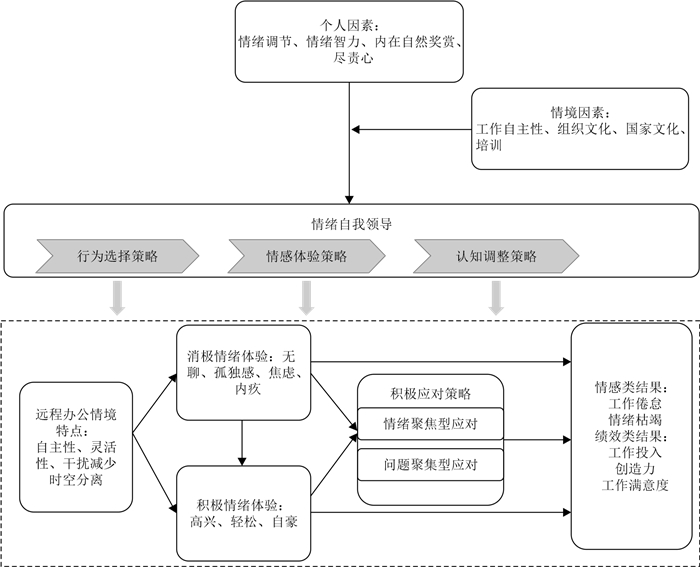

摘要: 数字经济时代,远程办公模式作为新的办公模式日益盛行,高度自主性的远程办公情境使得自我领导的重要性愈发突显。尽管个体在远程办公情境下具有丰富的积极情绪体验和消极情绪体验,但目前研究缺乏对远程办公者情绪的自我管理与自我激励的关注。基于自我领导和远程办公相关文献,构建远程办公情境下的情绪自我领导理论,就是要解决在远程办公情境下如何提升个体的情绪自我领导力,以及如何利用情绪自我领导的行为选择策略、情感体验策略和认知调整策略,以帮助个体管理和应对积极情绪与消极情绪,最终产生积极的情感类结果与绩效类结果等问题。

-

一. 研究问题与文献回顾

贫困不仅是一个经济问题,更是一个值得关注的政治和社会问题。长期以来,基于农业大国的基本国情和农村人口贫困的现实,中国扶贫工作的重点是农村贫困。随着农村扶贫政策的持续强化,尤其是十八大以来,中国农村精准扶贫工作取得显著成效:2013—2019年,中国减少了约9 295万贫困人口,贫困发生率由10.2%下降到0.6%[1]。在此背景下,农村扶贫已经进入“查缺补漏,巩固脱贫成效”的后扶贫时期。但是,随着市场导向改革和城市化的快速发展,大量农村富余人口持续快速流向大中城市。相关数据显示:中国流动人口规模从1982年的657万人上升到2018年底的2.41亿人。流动人口为中国城市经济社会发展做出了巨大贡献,有研究认为:“人口流动对改革开放40年高速经济增长的贡献率高达20%—30%。流动人口聚集度最高的珠三角地区,成为经济增长最快的地区。”《中国城市流动人口社会融合评估报告》(2019)调查显示,新时代中国流动人口呈现出四个新变化:一是留居时间长,流动人口平均留居时间为5.7年;二是家庭化趋势明显,流动人口在流入地的平均家庭规模超过2.5人;三是新生代流动人口占主体,1980年以后出生的新生代流动人口占比达到64.7%;四是融入意愿强烈,超过一半流动人口有长期在流入地生活居住的打算。这些意味着流动人口在规模不断扩大的同时,正逐渐从暂时性迁移、循环迁移转向永久性迁移;伴随而来的城市流动人口贫困问题日益凸显,有研究显示城市流动人口贫困发生率达到了28.87%[2]。然而,长期以来城市扶贫政策往往只关注城市户籍人口贫困问题,对流动人口贫困问题关注不够,城市流动贫困人口常常处于流出地政策管不着、流入地政策不愿管的“两不管”尴尬境地。

贫困代际传递概念最早源于刘易斯的研究。他发现贫困以及导致贫困的相关条件和因素在代与代之间延续,并将此现象命名为“贫困代际传递”[3]。自此以后,贫困代际传递问题吸引了来自经济学、社会学、政治学和公共管理学等多学科的关注,研究成果主要聚焦于三大主题。

一是贫困代际传递影响因素及作用机制研究,主要有三个分析视角。其一,从个体视角探究贫困代际传递影响因素。布劳和邓肯研究发现,如果贫困者受教育程度和职业地位都较低,贫困代际传递的可能性就会更大[4]。阿玛蒂亚·森则认为,个体贫困归根到底是能力的贫困[5]。杨帆等研究发现,父代禀赋对新生代农民工的相对贫困没有显著影响,而子代教育、语言技能、专业技术恰恰相反[6];Brooks Gun & Duncan、Anderson & Teng的研究却得出了相反结论[7, 8]。王卓等研究发现,父代人力和经济负资本会导致贫困代际传递[9]。其二,从贫困群体视角讨论群体文化、群体类别如何影响贫困代际传递。刘易斯研究发现,贫困群体会产生不同于主流规范和价值观的“亚文化”,对贫困群体及其后代产生负面影响,进而导致贫困的恶性循环[3]。张焕明研究发现,贫困农民工家庭比一般农民工家庭收入代际传递的差异性更显著[10]。韩春研究发现,女性与男性相比更易于陷入贫困,且女性更容易把贫困传递给子代[11]。其三,从社会视角探讨社会制度和结构如何影响贫困代际传递。吉登斯认为,社会主义制度和资本主义制度下贫困代际传递有明显不同,不同制度下阶级传递内容和效果大不一样[12]。马新研究发现,精英教育和教育产业化的目标取向加剧了教育不公平和贫困代际延续[13]。Mead认为,美国社会福利政策使享受福利的家庭易于产生依赖而不愿工作,进而影响子代贫困[14]。

二是贫困代际传递测量研究,主要有两个分析视角。其一,运用代际收入弹性测量父代收入对子代收入的影响程度;代际收入弹性系数越小,贫困代际传递越不严重。Behrman & Taubman测量出美国代际收入弹性系数是0.2甚至更小[15]。但由于样本的同质性和短期性,代际收入弹性受到诸多质疑。Solon对代际收入弹性进行了重要拓展,首次提出了家庭人力资本投资与政府公共教育投资会影响代际收入弹性[16]。赵红霞等利用代际收入弹性测量出中国家庭代际收入弹性系数为0.385[17]。其二,通过收入转移矩阵测量收入相对位置的变动。Rodger运用收入转移矩阵测量发现,美国有色人种比白人的代际流动性更差且低于预期,约有50%有色人种摆脱贫困代际传递的子代家庭净收入不到贫困线的两倍[18]。方鸣运用收入均值法和百分比转换矩阵法对中国城乡居民代际流动性的测量结果表明,中国居民存在明显的代际收入传递效应,且存在明显的地区差异[19]。

三是贫困代际传递阻断研究,主要有两个分析视角。其一,从贫困者个体及家庭、社会文化和社会制度等多维视角探究如何阻断贫困代际传递。Moore认为,应从社会文化和政治社会资本代际传递的理解差距着手,逐渐消除发展中国家的贫困问题[20]。段慧丹认为,只有从社会体制、政治制度、社会环境以及贫困者自身方面作出必要的调整和安排,才能使贫困者的后代不再重复上一代人的生存方式,阻断贫困代际传递的恶性循环[21]。其二,从教育视角探究如何阻断贫困代际传递。李晓明认为,只有维护贫困儿童受教育权利,才能避免他们未来在劳动力市场中处于弱势地位,进而阻断贫困代际传递[22]。王晓晨认为,教育是避免进城务工人员贫困代际传递的重要手段[23]。林相森等研究发现,教育水平提高在阻断贫困代际传递中的贡献最大,且随着时间推移而增强[24]。

综上,国内外学者在贫困代际传递影响因素及作用机制、贫困代际传递测量和贫困代际传递阻断等方面进行了大量研究,为本研究提供了有益借鉴。但是,也存在明显不足:一是这些研究要么以农村贫困人口为研究对象,要么以城市贫困人口为研究对象,而较少关注城市流动人口贫困代际传递问题;二是在贫困代际传递影响因素的研究上,主要关注经济资本,对社会资本、政治资本的关注较少。基于此,本文主要研究以下问题:城市流动人口贫困是否存在代际传递?城市流动人口贫困代际传递的主要影响因素有哪些?阻断城市流动人口贫困代际传递的可能路径是什么?

二. 研究设计

一 分析框架

贫困代际传递理论源于社会流动和社会地位研究,布劳(Blau)和邓肯(Duncan)在该研究领域做出了开拓性贡献。他们在《美国职业结构》(The American Occupational Structure)中从先赋性和自致性的双重视角构建了职业地位代际传递因果模型(见图 1),并采用路径系数分析个人职业地位主要是受先赋性因素还是自致性因素的影响,进而判断一个社会的开放性程度[4]。

后继研究主要从两个视角对布劳-邓肯的地位获得模型进行修正和完善。一是对职业地位影响因素的完善。Walder认为,共产主义国家中职业地位升迁不仅由教育决定,还受政治忠诚的影响[25]。周怡研究认为,后继学者主要从性别、族群、同期群、单位类型、政治忠诚和网络关系六个角度对地位获得模型进行改造[26]。二是对路径顺序的修正。林南将父代单位类型置于子代教育之前,且将党员身份加入子代职业和子代教育中[27]。布劳-邓肯的地位获得模型也有明显局限。首先, 将职业地位作为被解释变量不够直观。通过职业量表的转化虽然一定程度上能够量化社会地位,但可靠性不太令人信服。其次,对职业地位获得模型的修正虽然都遵循了先赋性和自致性分析框架,但具体维度相差很大,导致先赋性和自致性的可比性下降。虽然贫困代际传递理论源于社会流动和社会地位研究,但贫困代际传递是一种可能性而非确定性,且影响因素很多,因此很难直接用地位获得模型来研究贫困代际传递。

贫困代际传递测量源于经济学家将代际收入变动引入社会流动研究。Becker & Tomes提出了收入分配与代际流动均衡理论,将收入作为最终反映个体社会经济地位的指标[28]。本文正是将收入而不是职业地位作为贫困代际传递的表征,即测量父代收入对子代收入的影响,进而探究哪些要素影响贫困代际传递。地位获得模型虽然提供了先赋性和自致性的分析视角,但在贫困代际传递的影响因素上探讨得不够全面。个体的生存和发展取决于其拥有的资源,通过将资源转化为资本而获得回报,从而实现个体社会地位的提升。资本视角为贫困代际传递理论模型的完善提供了一个独特视角:从马克思的经济资本到舒尔茨的人力资本再到布迪厄的文化资本,林南将资本划分为人力资本、制度资本和社会资本三种类型,其中人力资本主要是指教育水平、职业培训和技能证书,制度资本与主流意识形态和权力相联系(如单位性质),社会资本是指嵌入社会关系网络中的资本[29]。

综上,我们基于地位获得模型中先赋性和自致性的分析视角,从人力资本、制度资本和社会资本三个维度出发,构建城市流动人口贫困代际传递的分析框架(见图 2)。其中,人力资本主要采用教育程度和健康状况来测量,制度资本主要采用单位类型和职业层级来测量,社会资本主要采用社会关系和组织参与来测量。

二 研究假设

1 社会资本与子代经济贫困

林南认为,拥有更好的社会资本能够获得更大的成功,社会资本的不平等导致社会地位等的不平等[29]。差序格局理论表明,父母会把社会资本传递给子女,从而导致进一步的贫富分化。格兰诺维特(Granovette)研究发现,弱关系因其在信息流通过程中的桥梁作用而被视为个人机会和社区整合的必要因素,强关系因为限制了信息向更大范围流通而在培育局部内聚力的同时导致了总体的支离破碎[30]。而边燕杰的研究发现,在中国场景下,尽管弱关系在信息传播方面的作用非常大,但基于信任和义务的强关系在获得代价更高、更难获取的影响上有更大作用[31]。因此,我们提出假设:

H1 社会关系对子代经济贫困有显著影响。

在高度组织化的现代社会中,除了继承和利用父代社会关系网络外,加入不同类型组织也是个体获得异质性资源的一个重要渠道。边燕杰的研究发现,党员身份会影响个体职业地位的获得[31]。Walder的研究发现,在中国情境下,拥有党员身份的人才能进入有权势、有利益的政治精英行列[32]。但现有研究很少探讨加入不同类型组织(中国共产党、民主党派、共青团、妇联和一般社会组织等)对子代社会资本的获得有何影响。本文将组织参与作为衡量社会资本的关键性指标。因此,我们提出假设:

H2 组织参与对子代经济贫困有显著影响。

2 制度资本与子代经济贫困

布劳和邓肯发现,父代职业和子代初始职业会对子代当前职业产生显著的正向影响[4]。后来的研究加入了制度性因素予以拓展。边燕杰等人研究发现,个体社会地位获得与职业地位获得关系较弱,而主要与个体在工作单位中的地位有关,个体在单位中的位置越高,越容易获取资源;体制内的人往往比体制外的人社会地位更高[31]。改革开放前,人们的生存和发展几乎完全依靠体制内的单位;而改革开放后,市场在资源配置中的作用日益重要,体制内的单位对个体社会地位获得的影响力快速下降。毕瑨等研究发现,家庭成员的职业性质是贫困代际传递发生与否的基本因素,父代职业的弱势限制着子女的就业选择,从而降低就业机会,减少经济收入[33]。因此,我们提出假设:

H3 职业层级对子代经济贫困有显著影响。

H4 单位类型对子代经济贫困有显著影响。

3 人力资本与子代经济贫困

人力资本是指对商品生产过程中会产生增加价值的那部分劳动者的任何投资,包含技能和知识的获得、健康和迁移,而受教育水平是其中的核心指标。布劳和邓肯认为,受教育程度越低,贫困代际传递的可能性越大[4]。赵红霞等的研究发现,贫困代际传递家庭中的子代受教育程度普遍较低且接受高等教育的机会较少,导致子代难以突破阶层壁垒[34]。因此,我们提出假设:

H5 教育程度对子代经济贫困有显著影响。

健康是衡量人力资本的重要指标。Moore研究发现,可遗传和传染性的疾病在贫困代际传递过程中起重要作用[20]。马文武等人研究发现,子代越健康,其陷入贫困的可能性越低,健康对于阻断子代贫困的作用巨大[35]。基于此,我们提出假设:

H6 健康状况对子代经济贫困有显著影响。

三 数据的来源和处理

1 数据来源

文中数据来源于北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的中国家庭追踪调查(Chinese Family Panel Studies, CFPS),样本覆盖25个省、市、自治区, 反映中国经济、社会、人口、教育和健康的变迁。我们采用CFPS 2010年、2012年和2014年个体问卷中的成人问卷作为数据统计和分析的基础,其中,测量城市流动人口贫困代际传递采用三年数据来反映其时序变化,城市流动人口贫困代际传递影响因素分析则采用CFPS 2014年的数据。

2 数据处理

(1) 样本选择。我们采纳国家卫健委关于流动人口的界定,即户籍不在本区县且流动时长超过半年的人口。据此标准筛选CFPS 2014年成年人数据库,得到城市流动人口样本数1 942个。由于本文研究的是贫困代际传递,所以需要匹配父代和子代的相关数据。CFPS中每个个体都有唯一编码,我们通过个体唯一编码对样本进行匹配,具体处理过程是:第一,从成年人问卷库里挑选个人编号、个人年收入、父代编号、健康状况、受教育程度等相关变量;第二,在成年人问卷库中挑选出对应变量,并添加表明父代变量的标识,将个人编码标记为父代编码,然后将数据排序,合并两个文件,筛选出_merge=3(即父代—子代样本)的观测值共计537个;第三,对父代与子代的缺失值和特殊值进行处理。由于录入误差或受访者不愿透露个人隐私,父代收入和子代收入核心变量0值过多;而直接将0值代入模型或删掉会造成模型估计有误差,故采用普遍认可的均值法进行填补。根据数据库计算得出父代收入均值为10 767.11元,子代收入均值为20 194.2元。本文主要研究有收入的城市流动人口,按照中国法律规定的劳动力最低年龄标准设定年龄范围为16—65岁。由此,筛选出有效样本456个。

(2) 城市流动人口贫困线的确定。目前,有关城市贫困的标准主要有绝对贫困标准、相对贫困标准和组合式贫困标准三类[36]。城市流动人口贫困多属于相对贫困,常采用社会中等收入水平的一定比例来衡量。故此,我们采用城市人均收入与城市低保标准的中位数作为城市流动人口贫困线。由于CFPS 2014年数据实际调查的是受访者2013年的情况,故需采用2013年相关数据。国家统计局公开数据显示,2013年城市低保标准为373元/月/人,城市人均可支配收入为26 467元/年;本文据此测算出中国城市流动人口贫困线为10 995.5元/年/人,进而推算出中国流动人口相对贫困发生率为16.63%。

3 变量操作化

本文的因变量是子代经济贫困,将子代收入在[0,10 995.5]之间的观测值编码为1,将子代收入大于10 995.5的观测值编码为0。自变量包括父代收入(即父亲收入和母亲收入总和的平均值)、单位类型(将无单位、村委会、居委会、社会组织、私营企业编码为0,代表“体制外”;将党政机关、事业单位、人民团体、国有企业编码为1,代表“体制内”)、职业层级(将党政机关、人民团体、事业单位或企业负责人编码为7,将专业人员与技术人员编码为6,将办事人员和有关人员编码为5,将服务人员编码为4,将生产、运输设备操作人员及有关人员编码为3,将农、林、牧、渔、水利业生产人员编码为2,将无职业者或无法分类编码为1)、组织参与(将没有加入任何社会组织编码为1,将参加行业协会、社区组织、信仰团体等各类社会组织编码为2,将参加妇联、工商联、工商会或共青团等人民团体编码为3,将参加中国共产党编码为4)、社会关系(从1—10由低到高打分)、受教育程度(将小学及以下编码为1、初中编码为2、高中/中专/技校/职高编码为3、大专及以上编码为4)、健康状况(从1—7由低到高打分)。控制变量包括性别(男性赋值为1,女性赋值为0)、年龄(将年龄16—25岁编码为5,25—35岁编码为4,35—45岁编码为3,45—55岁编码为2,55—65岁编码为1)。

三. 数据统计与分析

一 城市流动人口贫困代际传递测量与分析

1 代际收入弹性计量模型

代际收入弹性是测量贫困代际传递水平的常用方法,旨在探求父代收入对子代收入的影响程度;其中,具有代表性的理论工具是Becker & Tomes构建的收入分配与代际流动均衡理论,其计量模型如下:

Yi=α+βXi+εi (1) 其中,Xi代表父代的持久收入对数,Yi为子代的持久收入对数, εi为随机扰动项。β的基本含义是当父代收入上升1%时,子代收入上升的百分比即是代际收入弹性系数。β取值范围为0—1,β值越接近于1,表明代际收入传递性越高,社会阶层流动性越差,代际收入分配越不公平,即贫困代际传递程度越严重[28]。

后续研究不断对代际收入弹性系数的测量偏误进行识别和纠正。这些测量偏误主要为代理变量偏误和样本选择偏误。其中,代理变量偏误包括暂时性收入偏误和生命周期偏误,样本选择偏误主要包括样本同质偏误和样本同住偏误[37]。在测量偏误的纠正上,Solon采用多年收入平均值解决暂时性收入偏误[16]。但由于多年收入数据难以获得,也有学者赞同采用单年度收入。Haider & Solon认为,30岁早期和40岁中期的当前收入最接近持久性收入[38]。考虑到个体生命周期的影响,个体收入随着年龄变化而发生倒“U”型变化,学界一般将年龄、年龄平方作为控制变量来降低误差。基于此,调整后的城市流动人口贫困代际传递计量模型为:

Yi=α+βXi+γ1Agec+γ2Agec2+φ1Agef+φ2Agef2+εi (2) 其中,Agec和Agec2分别为子女年龄的一次项和二次项,Agef和Agef2为父亲年龄的一次项和二次项。

2 数据处理

测量代际收入弹性系数需要观察其时序变化,需要匹配多年的数据;故此,我们采用了CFPS 2010年、2012年和2014年的数据。城市流动人口父代收入和子代收入是测量城市流动人口代际收入弹性系数的核心变量。CFPS数据库中个人总收入包括工资性收入、经营性收入、转移性收入、财产性收入和其他收入五个部分;城市流动人口父代收入是其父亲总收入和母亲总收入之和。

3 统计结果与讨论

按照如上方法处理数据后,2010年、2012年和2014年城市流动人口父代与子代匹配的样本数分别为344、337和286个,样本描述性统计见表 1。

表 1 城市流动人口样本描述性统计2010年 2012年 2014年 父代收入 32 715.28 49 584.42 35 051.13 子代收入 25 618.06 30 664.07 46 654.93 子代年龄 26.437 5 25.810 22 29.941 86 子代年龄二次方 26.437 5 706.408 8 972.011 6 父代年龄 52.086 81 51.879 56 56.622 09 父代年龄二次方 2 790.158 2 749.261 3 299.578 样本量 344 337 286 资料来源:CFPS 2010年、2012年和2014年数据库。 描述性统计结果显示,城市流动人口父代收入呈波动状态、子代收入逐年增加;城市流动人口子代年龄结构偏向年轻化,三个年度的年龄平均值都在30岁以下;父代年龄均值在50岁以上,处于劳动力周期的末端。

根据(2)式,我们运用线性回归模型测算城市流动人口代际收入弹性系数,模型回归结果见表 2。

表 2 城市流动人口代际收入弹性系数回归分析年份 代际收入弹性系数(β) 2010 0.2** 2012 0.02 2014 0.05 注:资料来源于CFPS 2010年、2012年和2014年数据库;*、**分别表示在10%、5%水平上显著。 回归分析结果显示,基于CFPS 2010年度数据的代际收入弹性系数具有统计上的显著性,这说明城市流动人口贫困存在代际传递效应;而基于CFPS 2012年和2014年的代际收入弹性系数则不具有统计上的显著性,可能的原因是父代与子代匹配出来的样本量过少。

二 城市流动人口贫困代际传递的影响因素分析

城市流动人口贫困代际收入弹性系数为0.2,这表明贫困代际传递程度并不是很严重。基于前文的数据处理,共得到有效样本456个。

1 描述性统计分析

描述性统计结果显示,城市流动人口贫困变量观测值充足且缺失值较少,大部分变量的样本数和样本总数相同(见表 3)。从子代经济贫困上看,城市流动人口子代贫困率约为16%,这是一个比较高的贫困发生率。(1)在制度资本维度,城市流动人口父代和子代进入体制内的比例都较小。在职业层级上,城市流动人口父代和子代都处于社会职业阶层中下层;但相对于父代而言,子代进入体制内的比例提升了10%左右,其职业层级平均值高出了约1分,这表明城市流动人口子代在制度资本拥有量上比父代更为充足。(2)在人力资本维度,城市流动人口子代相比父代教育程度均值高出约1.2分,但父代和子代受教育程度处于高中及以下的占比较多,而处于大专及以上的占比过小;在健康状况上,城市流动人口父代和子代健康状况均值都在5.5分以上,二者没有明显差距。(3)在社会资本维度,城市流动人口父代和子代社会关系均值、组织参与均值均无明显差异,这表明城市流动人口子代流入城市后其社会资本并没有明显增加。

表 3 城市流动人口贫困代际传递主要变量的描述性统计变量 观测值 平均值 标准误 最小值 最大值 子代经济贫困 456 0.164 473 7 0.371 112 0 1 父代收入 456 13 354.03 11 458.42 550 105 085.5 父代健康状况 398 5.597 99 1.063 688 2.5 7 子代健康状况 386 6.132 124 0.967 338 9 2 7 父代教育程度 456 1.732 456 0.709 990 9 1 4 子代教育程度 455 2.901 099 1.009 372 1 4 子代社会关系 387 7.263 566 1.589 405 2 10 父代社会关系 398 7.193 467 1.413 415 2.5 10 子代组织参与 387 1.764 858 1.098 282 1 4 父代组织参与 398 1.346 734 0.654 668 9 1 4 子代单位类型 456 0.186 403 5 0.389 859 7 0 1 父代单位类型 456 0.082 236 8 0.210 525 9 0 1 子代职业层级 456 3.657 895 1.970 459 1 7 父代职业层级 456 2.621 711 1.250 929 1 7 子代性别 456 0.690 789 5 0.462 675 7 0 1 子代年龄 456 4.25 0.707 106 8 1 5 资料来源:CFPS 2014年成年人数据库。 2 二项logistic回归分析及假设检验

将城市流动人口子代经济贫困作为因变量,父代和子代的制度资本、人力资本、社会资本以及父代收入作为自变量进行二分类logistic回归(robust)分析。为了避免父代、子代涉及变量过多而影响模型的稳健性,因此利用逐步回归法(按照显著度0.1纳入模型)筛选变量纳入模型。

回归分析结果显示,共有六个变量被纳入模型,九个变量被排除,最终有四个变量具有统计上的显著性,分别是父代收入、父代健康状况、子代职业层级、子代年龄(见表 4)。

表 4 城市流动人口贫困代际传递Logistic回归分析子代经济贫困 Odds Ratio Std. Err. z P>z 95% Conf. Interval 父代收入 1.000 024 0.000 011 5 2.05 0.04 1.000 001 1.000 046 子代受教育程度 1.343 761 0.238 592 9 1.66 0.096 0.948 825 3 1.903 085 子代职业层级 0.730 227 2 0.065 651 3 -3.5 0.000 0.612 252 4 0.870 934 5 父代健康状况 0.713 535 2 0.109 945 9 -2.19 0.028 0.527 542 1 0.965 103 2 子代年龄 1.845 395 0.513 695 6 2.2 0.028 1.069 409 3.184 455 子代性别 0.549 817 5 0.178 623 2 -1.84 0.066 0.290 859 1.039 333 _cons 0.109 362 8 0.174 278 7 -1.39 0.165 0.004 812 9 2.485 02 就社会资本维度看,社会资本对城市流动人口子代经济贫困没有显著影响,故拒绝假设H1、H2。可能的原因是,流动人口迁徙导致了其社会关系网络的重构困境:一方面,由于子代的空间流动,父代在原居住地积累的社会资本很难对子代经济收入产生影响;另一方面,流动人口多处于城市社会底层,面临着社会融入、社会排斥等困境,因而很难积累有价值的社会资本。Nan Lin认为,良好的社会资本有三个特征:达高性、异质性和广泛性[29]。而流动人口在城市中能接触到的社会层级较低,且社会交往主要依赖于以血缘和地缘为纽带的社会网络,此类社会资本异质性较低且范围狭窄。

就制度资本维度看,城市流动人口父代和子代单位类型都不会对贫困代际传递产生显著影响,故拒绝假设H4。而子代职业层级对其经济贫困有显著影响,故接受假设H3;但父代职业层级对子代经济贫困并没有显著影响。

就人力资本维度看,父代健康状况对子代经济贫困有显著影响,故接受假设H6。城市流动人口通常是家庭的主要经济支柱,原生家庭因病致贫的现象较为严重,因此父代健康会显著影响子代经济贫困。城市流动人口父代年龄结构偏大,健康状况偏差,因此子代的经济负担较大;而子代年龄结构偏小,身体更健康、疾病抵抗力更强,故子代健康状况对其经济贫困没有显著影响。父代和子代教育程度对子代经济贫困均没有显著影响,故拒绝假设H5;可能的解释是父代和子代教育程度都较低,主要集中于初中和高中,这样的教育程度并不会为流动人口带来明显的就业和晋升机会。

3 稳健性检验

为验证回归分析结果的稳健性,我们运用bootstrap法对CFPS 2014年子代和父代贫困匹配样本进行1 000次重抽样,对前文的二项Logistic回归分析进行稳健性检验,结果见表 5。

表 5 稳健性检验结果子代经济贫困 Odds Ratio Std. Err. z P>z 95% Conf. Interval 父代收入 1.000 021 0.000 011 6 2.05 0.041 1.000 021 1.000 051 子代受教育程度 1.353 761 0.238 592 8 1.67 0.093 0.948 824 5 1.904 079 子代职业层级 0.740 227 2 0.065 652 3 -3.6 0.000 0.612 243 2 0.790 934 5 父代健康状况 0.703 535 2 0.109 945 6 -2.18 0.031 0.527 551 0 0.975 106 8 子代年龄 1.855 395 0.513 696 5 2.21 0.029 1.068 382 3.194 386 子代性别 0.539 817 5 0.178 624 1 -1.85 0.063 0.291 001 1.041 222 _cons 0.108 362 8 0.174 286 5 -1.38 0.160 0.004 783 2 2.490 03 从稳健性检验结果来看,父代收入、父代健康状况、子代职业层级、子代年龄四个解释变量仍然对被解释变量有显著影响,表明假设检验的回归结果具有稳健性。

四. 结论与讨论

本文利用代际收入弹性模型测量出中国城市流动人口2010年代际收入弹性系数为0.2。方鸣等人研究发现,同期中国农村居民代际收入弹性系数为0.546,而城镇居民代际收入弹性系数为0.584[39];陈琳测算的中国居民代际收入弹性系数为0. 427[40];赵红霞测算的中国家庭代际收入弹性系数为0.385[17];Irene等研究发现,美国代际收入弹性系数为0.47,新加坡代际收入弹性系数为0.45[41]。可见,中国城市流动人口代际收入弹性系数并不大,这说明改革开放以来农村富余人口向城市的持续快速流动,有助于缩小贫富差距。

城市流动人口子代经济贫困既受先赋性因素的影响,更受自致性因素的影响。一方面,父代收入和健康状况对子代经济贫困有显著影响。受中国特有的家庭观念和财富传递传统的影响,城市流动人口父代收入会直接影响子代经济贫困,父代年龄越大、越容易出现健康问题,加之农村医疗保障体系不完善和家庭养老传统,父代健康支出无疑会给子代带来不同程度的经济负担。

我妈在我小时候被查出白血病,到现在一直是输血治疗,还要经常吃药,病情严重的时候一年要十来万,这几年相对稳定了一些,每年花几万就够了。我已经上班好几年了,家里条件不好,我读完初中就出来打工了。主要是做零工,之前学过修车,现在在我们市里面做水电工,先跟着师傅学技术,包我吃住,一个月也就两三千元,剩下来的钱就寄到家里让我妈买药。(访谈资料,编号20202011WG)

另一方面,子代职业层级对其经济贫困有显著影响。相对于父代来说,子代流入城市获得了更多的就业机会和更广阔的发展空间,其职业层级相比于父代显著提高,经济收入也随之提高。城市流动人口的流动本身就意味着由社会低层向上流动,其社会经济地位略好于非流动人口的低层人员[42]。

我小时候成绩还蛮好的,小学升初中还是我们全镇第二名,但家里实在没钱供我读书,就辍学去沿海打工了。没有什么文化就只能进厂做流水线工人,工资不高,而且没有什么晋升空间。在厂里打工的话,职位越高,工资肯定越高啊,我们的学历最多可以当小组长。要是当上车间主任那就更厉害了,一个月一万多呢,但是我的学历不够,没有机会。(访谈资料,编号20200210LL)

本文研究发现,教育程度、单位类型对个体贫困代际传递影响并不显著,这不同于以往的研究结论。教育程度作为“地位获得模型”的一个关键变量,其对个体职业地位获得有显著正向影响[4]。边燕杰等人的研究也发现,教育程度和单位类型对个体社会地位有显著影响[31]。那么,为什么教育程度对城市流动人口贫困代际传递没有发挥显著的作用呢?依据劳动力市场分割理论,劳动力市场被分割成(专业性)人才市场与(非技术性、体力)劳动力市场,绝大多数流动人口滞留于劳动力市场,收入和工作不稳定,缺乏上升流动机会。教育程度对流动人口就业者职业地位获得的影响要弱于对非流动人口就业者的影响[42]。一方面,可能是因为城市流动人口受教育程度普遍较低,难以对劳动力市场流动产生决定性影响;另一方面,由于城市流动人口职业技术教育和培训的缺乏,大多从事较低层级的职业,非正式就业现象比较突出。本文使用的样本数据表明,城市流动人口无职业或者无法分类职业的比例高达25%,而这一部分人急需专业技能培训而非高等教育,这也解释了为什么子代比父代教育程度进步很多(“大专及以上”比例达到了36%),但对子代经济贫困没有显著影响。

基于中国场景,Nan & Yanjie对布劳和邓肯的地位获得模型进行了修正,加入了工作单位变量和党员身份变量[27]。但本文研究发现,城市流动人口的流动性减弱了单位类型的作用,组织参与对子代是否贫困也没有显著影响,这说明制度性因素在流动人口贫困代际传递上的功能较弱。基于此,本文分析框架(见图 2)应进一步修订:一是在教育程度中加入职业技能培训、自我学习等反映流动人口学习与就业密切联系的教育指标;二是在制度资本维度中去除“单位类型”变量,探索真正影响流动人口子代经济贫困的测量指标;三是在职业层级上,应关注流动人口就业中新出现的职业形态。

-

表 1 领导方式相关概念

领导方式 定义 领导力来源 被领导者 领导过程 研究情境 垂直领导 一种单一的、自上而下的、层级等级式的影响力,常见的是变革型领导或授权型领导[15]。 正式领导者 他人 认知和情绪过程 传统办公情境 水平(共享)领导 一种群体内部动态的、相互影响的互动过程,目的是通过成员之间的相互领导从而实现集体或/和组织目标[16]。 团队 他人 认知和情绪过程 传统办公情境 自我领导 个体通过主动影响和调节自身的认知与行为以实现预期目标的自我影响的过程[5]。 个体 自我 认知过程 传统办公情境/虚拟办公情境 情绪领导 情绪领导力为一个多侧面多方位的领导过程,包括有效运用领导者自身的情绪能力,注重与情绪有关的领导行为,影响组织成员的感知力以及有效提升领导效能[18]。 正式领导者 他人 情绪过程 传统办公情境 情绪自我领导 个体通过运用各种情绪自我领导策略进行主动调节和塑造情绪体验,以实现预期目标的情绪自我影响的过程[6]。 个体 自我 情绪过程 传统办公情境/虚拟办公情境 -

[1] CASCIO W F, MONTEALEGRE R. How technology is changing work and organizations[J]. Annual review of organizational psychology and organizational behavior, 2016, 3: 349-375. doi: 10.1146/annurev-orgpsych-041015-062352

[2] WANG B, LIU Y, PARKER S K. How does the use of information communication technology affect individuals? A work design perspective[J]. Academy of management annals, 2020, 14(2): 695-725. doi: 10.5465/annals.2018.0127

[3] 谢小云, 左玉涵, 胡琼晶. 数字化时代的人力资源管理: 基于人与技术交互的视角[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 200-216. doi: 10.3969/j.issn.1002-5502.2021.01.013 [4] GAJENDRAN R S, HARRISON D A. The good, the bad, and the unknown about telecommuting: meta-analysis of psychological mediators and individual consequences[J]. Journal of applied psychology, 2007, 92(6): 1524. doi: 10.1037/0021-9010.92.6.1524

[5] MANZ C C. Self-leadership: toward an expanded theory of self-influence processes in organizations[J]. Academy of management review, 1986, 11(3): 585-600. doi: 10.2307/258312

[6] MANZ C C. Taking the self-leadership high road: Smooth surface or potholes ahead?[J]. Academy of management perspectives, 2015, 29(1): 132-151. doi: 10.5465/amp.2013.0060

[7] STEWART G L, COURTRIGHT S H, MANZ C C. Self-leadership: a multilevel review[J]. Journal of management, 2011, 37(1): 185-222. doi: 10.1177/0149206310383911

[8] STEWART G L, COURTRIGHT S H, MANZ C C. Self-leadership: a paradoxical core of organizational behavior[J]. Annual review of organizational psychology and organizational behavior, 2019, 6(1): 47-67. doi: 10.1146/annurev-orgpsych-012218-015130

[9] MüLLER T, NIESSEN C. Self-leadership in the context of part-time teleworking[J]. Journal of organizational behavior, 2019, 40(8): 883-898. doi: 10.1002/job.2371

[10] MANN S, VAREY R, BUTTON W. An exploration of the emotional impact of tele-working via computer-mediated communication[J]. Journal of managerial psychology, 2000, 15(7): 668-690. doi: 10.1108/02683940010378054

[11] BRIEF A P, WEISS H M. Organizational behavior: affect in the workplace[J]. Annual review of psychology, 2002, 53(1): 279-307. doi: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135156

[12] ZAPF D, KERN M, TSCHAN F, et al. Emotion work: a work psychology perspective[J]. Annual review of organizational psychology and organizational behavior, 2020, 8(1): 139-172.

[13] MANZ C C, HOUGHTON J D, NECK C P, et al. Whistle while you work: toward a model of emotional self-leadership[J]. Journal of leadership & organizational studies, 2016, 23(4): 374-386.

[14] YUKL G, GORDON A, TABER T. A hierarchical taxonomy of leadership behavior: integrating a half century of behavior research[J]. Journal of leadership & organizational studies, 2002, 9(1): 15-32.

[15] ENSLEY M D, HMIELESKI K M, PEARCE C L. The importance of vertical and shared leadership within new venture top management teams: implications for the performance of startups[J]. The leadership quarterly, 2006, 17(3): 217-231. doi: 10.1016/j.leaqua.2006.02.002

[16] PEARCE C L, SIMS Jr H P. Vertical versus shared leadership as predictors of the effectiveness of change management teams: an examination of aversive, directive, transactional, transformational, and empowering leader behaviors[J]. Group dynamics: theory, research, and practice, 2002, 6(2): 172. doi: 10.1037/1089-2699.6.2.172

[17] 蒿坡, 龙立荣, 贺伟. 领导力共享, 垂直领导力与团队创造力: 双视角研究[J]. 管理科学, 2014, 27(6): 53-64. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JCJJ201406005.htm [18] HUMPHREY R H. The many faces of emotional leadership[J]. The leadership quarterly, 2002, 13(5): 493-504. doi: 10.1016/S1048-9843(02)00140-6

[19] KAPLAN S, CORTINA J, RUARK G, et al. The role of organizational leaders in employee emotion management: a theoretical model[J]. The leadership quarterly, 2014, 25(3): 563-80. doi: 10.1016/j.leaqua.2013.11.015

[20] 彭坚, 刘毅, 路红, 等. 情绪领导力: 概念、测量、发展与模型建构[J]. 心理科学进展, 2014, 22(11): 1757-1769. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XLXD201411008.htm [21] GROSS J, THOMPSON R. Emotion regulation: conceptual foundation[C]//GROSS J J. Handbook of emotion regulation. New York: The Guilford Press. 2007: 3-24.

[22] SALOVEY P, MAYER J D. Emotional intelligence[J]. Imagination, cognition and personality, 1990, 9(3): 185-211. doi: 10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG

[23] FLORES H R, JIANG X, MANZ C C. Intra-team conflict: the moderating effect of emotional self-leadership[J]. Management, 2018, 29(3): 424-444.

[24] NECK C P, MANZ C C. Thought self-leadership: the influence of self-talk and mental imagery on performance[J]. Journal of organizational behavior, 1992, 13(7): 681-699. doi: 10.1002/job.4030130705

[25] HOUGHTON J D, NECK C P. The revised self-leadership questionnaire: testing a hierarchical factor structure for self-leadership[J]. Journal of managerial psychology, 2002, 17(8): 672-691. doi: 10.1108/02683940210450484

[26] NECK C P, HOUGHTON J D. Two decades of self-leadership theory and research[J]. Journal of managerial psychology, 2006, 21(4): 270-295. doi: 10.1108/02683940610663097

[27] 曹威麟, 陈元勇, 郭江平. 自我领导研究前沿探析与未来热点展望[J]. 外国经济与管理, 2009, 31(7): 59-64. doi: 10.3969/j.issn.1001-4950.2009.07.008 [28] HOUGHTON J D, NECK C P, MANZ C C. Self-leadership and super leadership[C]//PEARCE C L, CONGER J A. Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003: 123-140.

[29] NECK C P, HOUGHTON J D, SARDESHMUKH S R, et al. Self-leadership: a cognitive resource for entrepreneurs[J]. Journal of small business & entrepreneurship, 2013, 26(5): 463-80.

[30] NECK C P, COOPER K H. The fit executive: exercise and diet guidelines for enhancing performance[J]. Academy of management perspectives, 2000, 14(2): 72-83. doi: 10.5465/ame.2000.3819307

[31] LAZARUS R S. Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion[J]. American psychologist, 1991, 46(8): 819. doi: 10.1037/0003-066X.46.8.819

[32] LAZARUS R S, FOLKMAN S. Stress, appraisal, and coping[M]. Springer publishing company, 1984: 22-52.

[33] BAILEY D E, KURLAND N B. A review of telework research: findings, new directions, and lessons for the study of modern work[J]. Journal of organizational behavior: the international journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2002, 23(4): 383-400.

[34] ANDERSON A J, KAPLAN S A, VEGA R P. The impact of telework on emotional experience: when, and for whom, does telework improve daily affective well-being?[J]. European journal of work and organizational psychology, 2015, 24(6): 882-897. doi: 10.1080/1359432X.2014.966086

[35] MANN S, HOLDSWORTH L. The psychological impact of teleworking: stress, emotions and health[J]. New technology, work and employment, 2003, 18(3): 196-211. doi: 10.1111/1468-005X.00121

[36] ALLEN T D, GOLDEN T D, SHOCKLEY K M. How effective is telecommuting? Assessing the status of our scientific findings[J]. Psychological science in the public interest, 2015, 16(2): 40-68. doi: 10.1177/1529100615593273

[37] 黄时华, 张卫, 胡谏萍. "无聊"的心理学研究述评[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2011(4): 133-139. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HNSB201104024.htm [38] OZCELIK H, BARSADE S G. No employee an island: Workplace loneliness and job performance[J]. Academy of Management Journal, 2018, 61(6): 2343-2366. doi: 10.5465/amj.2015.1066

[39] CHENG B H, MCCARTHY J M. Understanding the dark and bright sides of anxiety: a theory of workplace anxiety[J]. Journal of applied psychology, 2018, 103(5): 537. doi: 10.1037/apl0000266

[40] ANAND P, MISHRA S K. Linking core self-evaluation and emotional exhaustion with workplace loneliness: does high LMX make the consequence worse?[J]. The international journal of human resource management, 2021, 32(10): 2124-2129. doi: 10.1080/09585192.2019.1570308

[41] TETT R P, BURNETT D D. A personality trait-based interactionist model of job performance[J]. Journal of applied psychology, 2003, 88(3): 500-517. doi: 10.1037/0021-9010.88.3.500

[42] GROSS J J. The emerging field of emotion regulation: an integrative review[J]. Review of general psychology, 1998, 2(3): 271-299. doi: 10.1037/1089-2680.2.3.271

[43] MAYER J D, SALOVEY P. What is emotional intelligence[J]. Emotional development and emotional intelligence: educational implications, 1997, 3: 31.

[44] STEWART G L, CARSON K P, CARDY R L. The joint effects of conscientiousness and self-leadership training on employee self-directed behavior in a service setting[J]. Personnel psychology, 1996, 49(1): 143-164. doi: 10.1111/j.1744-6570.1996.tb01795.x

[45] FRAYNE C A, GERINGER J M. Self-management training for improving job performance: a field experiment involving salespeople[J]. Journal of applied psychology, 2000, 85(3): 361. doi: 10.1037/0021-9010.85.3.361

[46] NEUBERT M J, WU J C C. An investigation of the generalizability of the Houghton and Neck revised self-leadership questionnaire to a Chinese context[J]. Journal of managerial psychology, 2006, 21(4): 360-373. doi: 10.1108/02683940610663132

[47] 刘晓峰. 情绪管理的内涵及其研究现状[J]. 江苏师范大学学报(哲学社会科学版), 2013, 39(6): 141-146. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XZSB201306023.htm [48] NECK C P, MANZ C C. Thought self-leadership: the impact of mental strategies training on employee cognition, behavior, and affect[J]. Journal of organizational behavior, 1996, 17(5): 445-467. doi: 10.1002/(SICI)1099-1379(199609)17:5<445::AID-JOB770>3.0.CO;2-N

[49] COOPERRIDER D L, SRIVASTVA S. Appreciative inquiry in organizational life[C]//WOODMAN R, PASMORE W. Research in organizational change and development. CT: JAI, 1987: 129-169.

[50] HEWLIN P F. And the award for best actor goes to: facades of conformity in organizational settings[J]. Academy of management review, 2003, 28(4): 633-642.

[51] FREDRICKSON B L. The role of positive emotions in positive psychology: the broaden-and-build theory of positive emotions[J]. American psychologist, 2001, 56(3): 218-226. doi: 10.1037/0003-066X.56.3.218

[52] ANDERSON J S, PRUSSIA G E. The self-leadership questionnaire: preliminary assessment of construct validity[J]. Journal of leadership studies, 1997, 4(2): 119-143. doi: 10.1177/107179199700400212

[53] 郑展, 张剑. 从一般到更高: 自我领导理论研究综述[J]. 中国人力资源开发, 2016(17): 40-47. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZRZK201617008.htm -

期刊类型引用(5)

1. 贾晓珊,衡洋,朱海东. 受欺凌经历对大学生网络欺凌行为的影响:反刍思维和自我控制的中介作用. 兵团教育学院学报. 2025(01): 31-37+64 .  百度学术

百度学术

2. 万润垚,杨莲莲. 小学生网络越轨行为的影响机制. 中小学心理健康教育. 2025(10): 4-8 .  百度学术

百度学术

3. 阮晨欣. 未成年人网络欺凌行为的治罪与治理. 苏州大学学报(法学版). 2024(03): 139-150 .  百度学术

百度学术

4. 吴美毓,张珊珊. 同伴侵害与高中生抑郁的纵向关系——相对剥夺感与愤怒反刍的作用. 内蒙古师范大学学报(自然科学版). 2024(05): 455-461 .  百度学术

百度学术

5. 张秀松,黄露仪,张家怡,张匀铭,黄亮. 网络八卦量表的汉化及其在中国大学生群体中的信度和效度检验. 心理学通讯. 2024(02): 107-113 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: