The Induction of Metropolitan Imbalances via Policy Accumulation: A Case Study of the "Shenzhen-Dongguan-Huizhou" and "Zhuhai-Zhongshan-Jiangmen" Metropolitan Areas in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

-

摘要:

都市圈是推动城市群内部区域协调发展的重要支撑,但都市圈之间的发展失衡尚未引起广泛的学术关注。粤港澳大湾区的“深莞惠”和“珠中江”两大都市圈地理位置、资源禀赋相近,虽在改革开放初期社会经济实力相当,但差距不断扩大,前者发展明显优于后者,甚至呈现发展失衡的态势。政策高位推动与地方响应并存是中国区域发展与治理的重要特征,因此可以立足各级政府的政策叠加行为对都市圈发展失衡现象进行解释。围绕政策叠加的政策密度与政策规模两个维度,聚焦两大都市圈在2000—2022年创新、产业、资金、人才四类政策数量变化的研究发现, “深莞惠”与“珠中江”两大都市圈发展失衡现象主要是由各级政府在政策推进中催生的政策叠加的纵向升级、政策叠加的横向差异、政策叠加的无序积累所导致的。讨论政策叠加与都市圈发展失衡的关联性,解析其背后政策升级与异化机理,可为都市圈发展与失衡提供新的竞争性解释。

Abstract:Metropolitan areas are pivotal in regional coordinated development within urban agglomerations, nonetheless, imbalances among them remain underexplored in academic research. In the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA), the "Shenzhen-Dongguan-Huizhou" (SDH) and "Zhuhai-Zhongshan-Jiangmen" (ZZJ) metropolitan areas, initially comparable parity in geographic proximity and resource endowments during the early years of reform and opening-up, have diverged significantly, with SDH achieving substantial developmental advantages over ZZJ. In light of the interplay between top-down policy directives and local responses as the hallmarks of China's governance, by adopting the policy accumulation framework, this study investigates the roles of policy density and policy scale in shaping these disparities across four policy domains—innovation, industry, funding, and talent—between 2000 and 2022. The findings indicate these imbalances can be attributed to three key dynamics: vertical escalation of policies, horizontal disparities in policy accumulation, and uncoordinated accumulation of policy evolution. This research advances the insights of disparities among metropolitan areas in terms of policy aspects. By offering the associations and mechanisms of policy-induced imbalances, the research provides a competitive framework for urban governance and policy analysis.

-

一. 研究背景与问题提出

改革开放初期,为促进中国经济快速转型与发展,中央政府逐渐将事权、财权、人事权等下放地方政府,提升其在推动区域经济发展中的自主性[1],催生了中国特色的发展型国家样态,但由此产生的城市间竞争也诱发了一系列区域发展失衡问题。21世纪以来,各国经济发展模式相继从粗放型转变为集约型,且愈加重视城市群、都市圈推进区域经济发展的作用。中国也调整了宏观发展战略,相继出台多项城市群发展规划,从国家战略高度激发城市群推进区域协调发展的功能。习近平总书记提出要“以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局”。众所周知,城市群是由若干个都市圈组合而成的,后者是城市群发展的重要支撑,发挥着放大城市群核心城市辐射力、加速区域协调发展等重要作用[2]。理论上,二者应是一种“以圈鼎群”与“以群托圈”相结合的鼎托关系[3]。但受以往城市竞争的影响,都市圈之间逐渐形成了一种团体竞争的关系,由地方政府的城际竞争逐渐向圈际竞争转变,地方城市间的发展差距扩大问题也在都市圈竞争中日益凸显,制约了城市群促进区域协调发展功能的发挥。

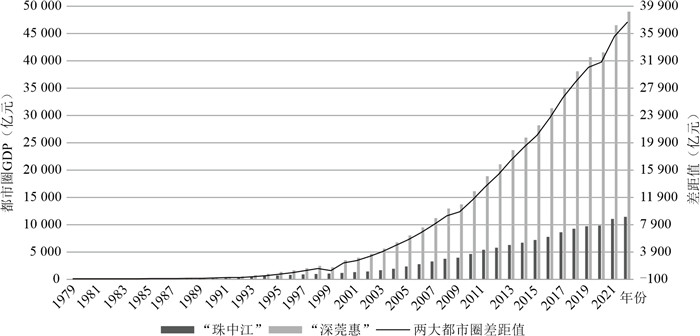

建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略,肩负着打造“充满活力的世界级城市群”的战略定位。在《粤港澳大湾区发展规划纲要》中,“区域发展更加协调,分工合理、功能互补、错位发展”是粤港澳大湾区世界级城市群的战略目标之一。直观地看,粤港澳大湾区城市群中的九个内地城市可围绕珠江口划分为正中的“广佛肇(广州、佛山、肇庆)”都市圈、东岸的“深莞惠(深圳、东莞、惠州)”都市圈(以下简称“深莞惠”)和西岸的“珠中江(珠海、中山、江门)”都市圈(以下简称“珠中江”)。如何实现三大都市圈的协调发展、支撑区域间的整体均衡,是大湾区城市群建设的重要课题。其中,“深莞惠”和“珠中江”两大都市圈地处珠江口东西两岸,分别毗邻香港和澳门,行政区划等级相当,自改革开放以来凭借自身的交通、产业等基础优势以及国家、广东省的政策支持,跻身中国最具活力的经济区域。改革开放初期,两大都市圈的产业结构与经济规模相当,经济体量差距微小,呈现出同步向好、均衡发展的态势。但21世纪以来,“深莞惠”不仅保持较快的年增长率,且随着产业结构转型建立起更为完善的产业链和市场体系,实现了对“珠中江”的大幅领先,导致珠江口东西两岸发展差距逐渐拉大,呈现出日益失衡的态势(见图 1)。从近五年的GDP数据可以发现,“深莞惠”与“珠中江”GDP差距已由2017年的26 475.98亿元扩大至2022年的37 539.10亿元。那么,两大都市圈的社会经济发展何以从改革开放初期的“齐头并进”演变为当下的“渐行渐远”?其内在原因是什么?

二. 相关研究与分析框架

一 区域发展失衡的研究进展

目前,学界关于区域非均衡发展的理论体系已较为成熟,若从学说史看,主要有四大较为主流的理论,即增长极理论、循环积累因果论、核心区与边缘区理论、梯度推移理论。增长极理论认为,经济增长是由于经济空间中存在着某些能够进行干预的经济部门,使经济增长通常存在一个高速发展的“增长极”,再通过其扩散带动该空间内的其他经济增长[4]。同样,循环积累因果论强调了发达地区对欠发达地区的经济发展存在着“回波”与“扩散”效应,必须通过适度的国家宏观干预减少二者所带来的区域间发展失衡问题[5]。在此基础上,艾伯特·赫希曼提出了核心区与边缘区理论,认为特定区域一旦发生经济聚集,集聚效应就会将周边地区的要素加速集聚至该区域,形成快速发展的核心区域;相对地,周边地区则会成为经济发展相对缓慢的边缘地区[6]。雷蒙德·弗农将生命周期理论进行迁移,建构起区域经济梯度推移理论,强调影响区域非均衡发展的关键要素是主导产业在其生命周期中所处的阶段;若处于创新阶段,则该区域具有发展潜力,属于高梯度地区;反之,生产活动逐渐从高梯度地区向低梯度地区转移[7]。

有关区域非均衡发展的经典理论对都市圈发展失衡问题的研究具有重要意义。西方学者起初认为,政府的行政干预、政策引导等是导致区域非均衡发展的重要原因。随着理论的成熟与完善,学界更倾向于将其原因归结为市场主导的产业、资本等相关要素。在中国,区域非均衡发展同样是一个热点话题,伴随我国多个城市群、都市圈的相继成型与发展,城市群、都市圈、核心城市之间的发展失衡问题已引起广泛关注。对此,经济学、地理学等学者更倾向基于以上理论体系进行回应。例如,有学者从资源流动视角出发,发现区域间的生产要素流动过度集聚与制度壁垒,导致城市群、都市圈与城市间生产要素配置错位,由此带来了发展失衡[8];还有学者从自然禀赋条件以及国家发展战略、倾向政策等社会因素,解释了中国城市群间发展不平衡的内在机理[9];也有学者基于经济空间的视角,认为都市圈因过度依赖某些城市而缺乏合理的梯度层级,由此产生了发展失衡问题[10]。实际上,在发展型国家背景下,中国政府在社会经济发展中居于中心地位,发挥着重要的指导作用,承担了经济规划、发展蓝图设计、国家战略实施以及社会民生保障等多种功能。也就是说,各级政府多通过从中央到地方各级政府出台的公共政策[11],以动态的政策叠加方式将一系列资源进行配置、集聚,实现区域发展;一系列增长指令通过“政策”的形式,在政府主导的治理链条中激发从中央到地方的发展动力[12]。对此,有学者基于倾向政策维度,探讨了政策叠加所带来的地方政府权限的扩大与地方利益的增加,以及由此造成的区域内部非均衡发展[13]。但鲜少有学者基于“政策”本身,对城市群之间、都市圈之间存在的区域发展不平衡问题进行系统性探讨。

如上所述,“深莞惠”与“珠中江”两大都市圈自改革开放以来,特别在粤港澳大湾区建设背景下,无论是中央政府还是广东省政府,都不同程度地给予了大量的政策支持与指导。这些政策长时间存在并持续叠加,推动着都市圈的经济发展。可以说,在中国特殊的发展型国家模式下,两大都市圈的发展往往是由各级政府通过动态的政策叠加所驱动的。显然,以往理论范式或相关研究还不足以解释这一现象。鉴此,本文结合发展型国家的特点,以政策叠加的视角作为切入点,透过粤港澳大湾区中“深莞惠”与“珠中江”两大都市圈发展失衡的历程与现状,探讨以下问题:两个都市圈的发展失衡是否与其内部各城市所获政策叠加的差异度相关?若是,又应如何解释和审视其政策叠加机制的运作逻辑?这一研究有望拓展中国城市群内部都市圈发展失衡的理论解释,为中国推进区域协调的高质量发展提供新思路。

二 中国都市圈发展政策叠加机制的分析框架

所谓政策叠加(Policy Accumulation,或称“政策积累”),特指政府为适应发展变化的公共问题或相关政策环境,在不废除原有政策组合的基础上持续增加政策新元素的过程[14]。该概念基于历史制度主义与政策(制度)变迁理论,着重观察政策要素中的密度与规模累加所带来的相应结果。但是,政策叠加可能因政策组合的复杂性,导致地域空间上差异化的政策优势资源配置集聚[15],诱发政策的异化,影响现有政策的连贯性和一致性[16]。在西方学者看来,政策叠加是一种较为普遍且难以被逆转的政府行为,政策制定者多倾向于增加而非终止或削减公共政策数量[17-18]。对此,有学者通过对26个国家7项社会政策的比较发现,政府通常为维护自身合法性或应对外部环境压力,而倾向于向现有政策组合注入新元素以扩大其规模[19]。目前,西方学者对政策叠加进行了广泛探讨,国内学者也开始关注这一现象。但是,相关研究仍然局限于对国家宏观的社会政策或者环境政策中某一项(类)要素的政策密度和规模进行观察。现有研究鲜少对区域社会经济发展差距的多层级、多类别的政策叠加及其深层机制效应进行深入探讨。

基于“政策叠加”概念与对已有研究的剖析,中国各级政府自改革开放以来,就作为发展型政府,致力于推动社会经济发展,对不同的行业、领域发布并实施了多项规划、政策及措施,为整个国家的经济发展不断注入活力和引导,才实现了中国改革开放的巨大成就,创造出中国奇迹。此过程大多以政策积累或政策叠加的形式,不断深化改革的形式和内容,坚持对外扩大开放,从中央到地方,通过各级政府或者各级行政部门实现政策的宏观指导、中观地方政策配套以及具体落实部门的相应措施等形式叠加发展,从而保质保量地实现国家的持续发展。

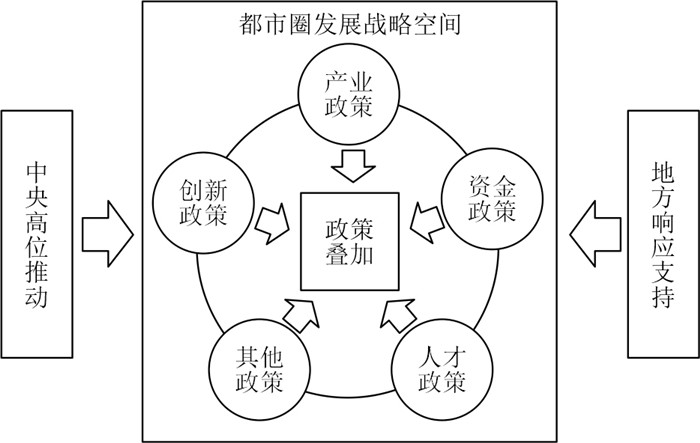

在中国,政策是推进地方经济发展的一个重要变量。故在考察中国城市群、都市圈的经济发展时,需关注不同层级政府所给予的政策支撑及其可能引发的政策叠加效应。本文认为,中国区域发展战略中的政策叠加是指,在中央高位推动和地方支持响应下,城市群、都市圈等区域发展战略空间内的各级地方政府会承载越来越多来自不同层级的相关政策,且主要表现为新旧政策在数量上的叠加。在“推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合”的发展新部署下[20],中央与地方各级政府重点推进各区域发展战略中创新、产业、资金、人才“四链”融合政策体系建构,此四类政策事关城市群、都市圈的持续、长远发展,各区域发展战略空间内的政策叠加现象也较为显著,并在不同时间段或者国家总体规划指导下、几乎不废止原有政策的基础上进行政策的增量累积,符合政策叠加的基本要义。本文提出了中国都市圈发展中政策叠加机制的分析框架(见图 2),并以“深莞惠”与“珠中江”两大都市圈为例,选取中央政府和广东省政府赋予两大都市圈的创新、产业、资金、人才四类政策维度,探讨两大都市圈发展失衡与政策叠加的关联性。

三. 两大都市圈政策叠加的差异

为了分析“珠中江”与“深莞惠”中各城市获得的政策及其相应叠加与都市圈发展的关联性,本文关注并搜集了中央政府层面与广东省政府层面发布的相关政策文件。鉴于数据的可获得性(包括部分政策文本因历史原因无法查询),并排除“政策终结”在分析政策叠加效应中的影响,本研究选取2000—2022年创新、产业、资金、人才方面出台的四类政策文本作为研究对象,以中央人民政府门户网站和广东省人民政府门户网站的“政策(文件)”栏目作为政策文本来源,以八爪鱼采集器为数据采集工具,共搜集到237条针对特定城市、都市圈或覆盖全省的有效政策文本。本研究选取的政策文本均为在政府网站颁布的官方政策文本,具有相关层级规范性文件的相应效力,且在数据整理中剔除了仅“转发”形式的文件,保留相应层级对创新、产业、资金、人才四类政策的行政规范类文件。

近20多年来,从中央到地方经历了数次政府机构改革,政府职能不断提升优化。为了保证数据来源的可靠性、统一性以及稳定性,本研究主要以中央政府与广东省政府层级相关类型的政策出台及颁布为主要数据分析蓝本,以防止因部门改革或者合并而导致相关行政部门数据收集不一致,从中央层级与地方层级的政策数量和强度,再结合五年规划这一时间维度来进行分析。在此基础上,将针对如深圳、珠海等城市出台的政策归纳为针对性政策,覆盖广东省全省(或珠三角全域)的政策归纳为覆盖性政策,以反映相关政策的效力范围和执行强度。在政策数量统计中,以“深莞惠”为例,在计算政策来源时,颁布的各项政策凡涉及深、莞、惠任一城市,则认定为该都市圈的政策;计算不同类型的针对性政策时,同样统计了涉及深、莞、惠任一城市的政策,但在此基础上剔除了覆盖广东省或珠三角的政策;对创新、产业等四类政策类型进行统计时,剔除了同时涉及这四类的综合性政策,得到不同城市各类政策数量,而在对针对性政策进行统计时覆盖这部分综合政策,同时剔除重复的政策文本,进一步得到“针对性政策叠加量”。本文通过公式(1)和公式(2)计算出两大都市圈四类政策叠加的概况,总结比较两大都市圈相关政策的发布量和相应政策叠加量(见表 1)。

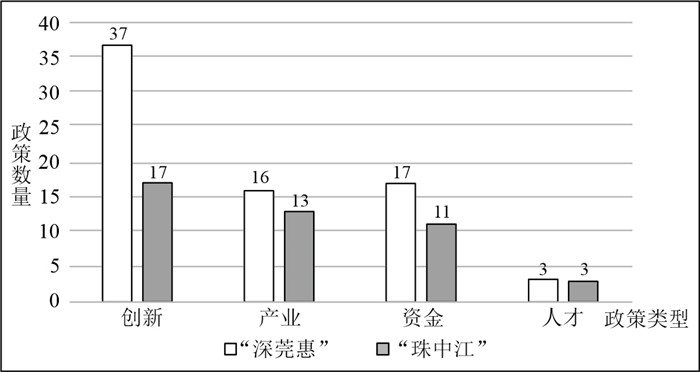

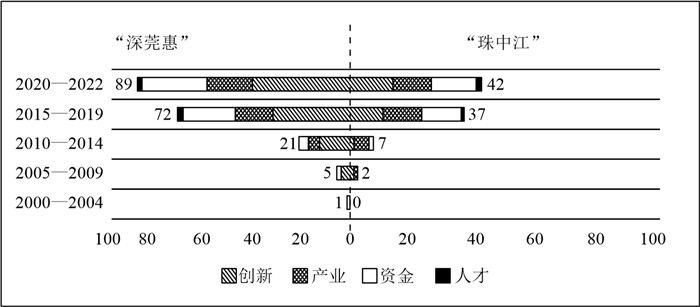

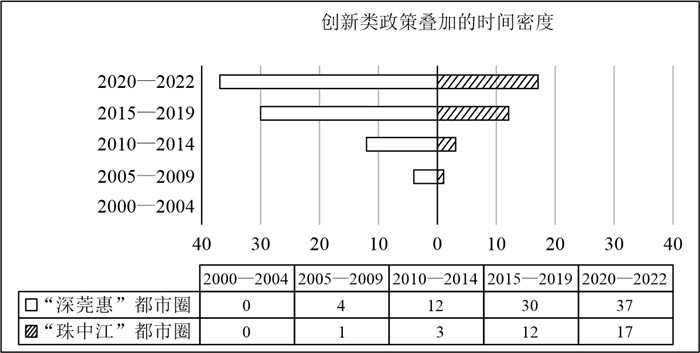

各城市政策叠加总量 = 针对性政策叠加量 + 覆盖性政策叠加量 (1) 各都市圈政策叠加数量=都市圈内政策叠加量+覆盖性政策叠加量 (2) 表 1 2000—2022年“深莞惠”与“珠中江”政策叠加量政策覆盖 政策来源 政策类型 针对性政策叠加量 覆盖性政策叠加量 各城市政策叠加量 都市圈政策叠加量 中央政府 广东省政府 创新 产业 资金 人才 “深莞惠” 深圳 19 176 34 10 15 2 71 128 199 东莞 3 156 20 5 5 1 35 163 惠州 3 144 12 3 4 0 22 150 都市圈 19 188 37 16 17 3 83 — 211 “珠中江” 珠海 12 158 14 12 10 3 45 173 中山 5 138 5 3 4 0 17 145 江门 4 142 7 7 4 0 20 148 都市圈 13 162 17 13 11 3 50 — 178 广东省全域 2 101 17 45 0 41 — — — 资料来源:基于“广东省人民政府门户网站”与“中央人民政府门户网站”公开政策文件自制。 从都市圈之间总体政策叠加量看,中央政府与广东省政府2000—2022年针对“深莞惠”共叠加了211项政策,“珠中江”叠加的相关政策则共有178项,“深莞惠”相对高出超18%的支持性政策,此相应政策主要针对深圳、东莞两个城市。在政策覆盖面上,中央政府与广东省政府针对广东省或珠三角地区的覆盖性政策共有128项;深圳市与珠海市获得最多对先行示范区与特区城市本身发展的支持性政策,政策叠加量分别为199项和173项。在政策类型上,两大都市圈所获得的产业、人才类政策数量相对持平(“深莞惠”产业与人才政策数量分别为16项与3项,“珠中江”产业与人才政策数量分别为13项与3项);而资金、创新类政策的数量“深莞惠”(分别为17项和37项)均超过“珠中江”(分别为11项和17项),其中资金类政策“深莞惠”比“珠中江”多近六成,最为显著的是所获得的创新类支持政策数量,前者是后者的两倍多(见图 3)。

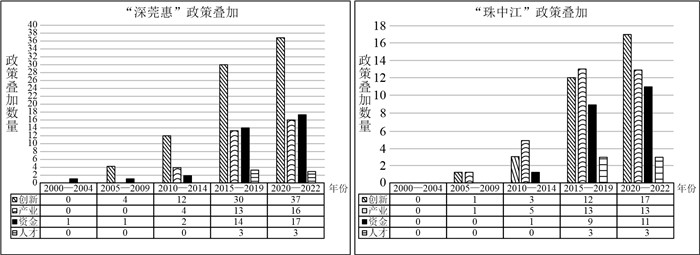

考虑到上述公式的计算方式可能存在部分“针对性政策”同时覆盖多个城市多个领域的情况,加上此前的公式对于政策叠加的纵贯尺度缺乏足够的表现力,因而本文以“都市圈”本身为政策覆盖的对象,分别对两大都市圈在2000—2022年先后各获得四类政策的叠加数量按五年为一个时间跨度进行分类再计算。考虑到政策的叠加也是时间维度上的存续与影响力的延长,因此每五年的单类政策叠加量都是在前一个五年政策数量上的叠加,体现为该五年时间段内的政策累积成果,而某一都市圈在2000—2022年获得的政策叠加量即是2020—2022年四类政策叠加数量的总和,如图 4所示,“深莞惠”在2000—2022年获得的政策叠加数量为73(37+16+17+3)项。对考量了时间维度的政策叠加量数据而言,该结果更能体现政策叠加的纵向属性,也是对前一种计算方法的补充。由此算法进一步发现,中央政府与广东省政府为“深莞惠”叠加的四类政策数量大体超过“珠中江”的政策叠加数量。例如,通过分析“深莞惠”与“珠中江”在2000—2022年获得的政策数量发现,前者叠加的73项政策已远超后者叠加的44(17+13+11+3)项政策,且“深莞惠”在获得更多支持性政策数量叠加的同时,其相应的政府行政能力与市场活力也在现有政策基础上被不断叠加的新政策要素激活[21]。

中央政府与广东省政府对两大都市圈的政策支持力度均有所区别。中央政府、广东省政府在2000—2022年出台了多项支持性政策,统筹协调“深莞惠”与“珠中江”两大都市圈共同发展,充分探索符合城市自身、都市圈区位发展需要以及中央政府战略与广东省发展规划多重利益的整体发展道路。但是,将两大都市圈2000—2022年获得的政策叠加量与GDP增长状况进行比较分析后发现,二者发展差距扩大的趋势与各自政策获得的叠加态势相近。因此,两个都市圈的发展由持平逐渐演变到差距扩大,在相当程度上同中央政府、广东省政府针对都市圈与其成员城市出台的各项支持性政策数量以及产生的政策叠加效应差异存在一定的关联性。

四. 政策叠加与都市圈发展失衡的机理

透过“深莞惠”和“珠中江”的发展及其形成的失衡现状发现,中央与地方政府在为其提供了丰富的政策资源和发展机遇的同时,也带来了日益复杂和多样的政策叠加与组合。一般认为,相关政策的出台是在国家战略与地方发展规划驱动下各项政策叠加和升级的结果。事实上,上述政策叠加带来的组合效果尚未能完全满足“区域发展更加协调,分工合理、功能互补、错位发展”这一发展目标的整体需求。政策叠加所带来的横向差异、纵向升级和无序积累三大机制,导致了“深莞惠”和“珠中江”发展失衡态势逐渐明显和加剧。

一 政策叠加的横向差异:都市圈发展失衡的加速机制

基于表 1对“深莞惠”与“珠中江”两大都市圈的政策叠加统计数据,在整体的“政策覆盖”总量叠加上,“深莞惠”(211项)比“珠中江”(178项)要高出18%以上,深圳一市获得的支持政策数量近200项,高于其他五市,其中来自中央层面的政策数量为19项,国家层面的支持力度最大。从政策类型的叠加量进一步观察(见图 3),“深莞惠”创新类政策叠加量(37项)比“珠中江”(17项)高出一倍多,为珠江口东岸都市圈的产业创新升级提供了重要的政策支持和发展契机,给予“深莞惠”从传统制造业升级为高科技、高端服务业充分而重要的政策支持,而“珠中江”在这方面受到的政策支持叠加幅度相应较少从而产业创新升级滞后。在资金政策方面,“深莞惠”(17项)比“珠中江”(11项)约多二分之一,使得“深莞惠”在招商引资以及融资方面拥有更多的渠道和思路,为产业和社会经济发展提供了充足的资金可能。

从根本上讲,政策叠加某种程度是由国家现代化、技术进步与经济发展所推动的[16]。政策叠加在政策变迁的类型中不同于政策更续、政策维持、政策替代[22],也区别于政策整合或政策协同,在政策结构上更直观地体现为不废除原有政策基础上的数量累积。从目前的实践和研究看,政策供给方是否具有健全的政策协同机制及协同有序的政策目标、政策叠加是否必然会输出较强的正向效应均需要进一步验证[12]。中国行政力量在资源配置上对城市发展的作用尤为突出,而政策是行政力量配置资源与集中优势资源的重要载体[23]。因此,珠江口东西两岸都市圈各自的资源集聚能力与政策支持密切相关,如有关专家指出:

深圳和珠海分别是珠江口东西两岸两大都市圈的核心城市。在市场条件下,两个城市集聚资源的能力是完全不一样的,导致这两个区域(都市圈)的发展差距越来越大。而这种集聚优势资源的能力与政策的作用关系很大,政策层级、政策所带来的资源要素对地区发展非常关键。(访谈资料:20230323CJB)

其中,政策的核心要素是利益与资源再分配,政策的叠加实际上就意味着地方政府自主权限的扩大以及地方利益的增加。因此,对中央与广东省给予“深莞惠”和“珠中江”的政策进行数量分析,可解释两大都市圈发展差距的动态变化及机制成因。

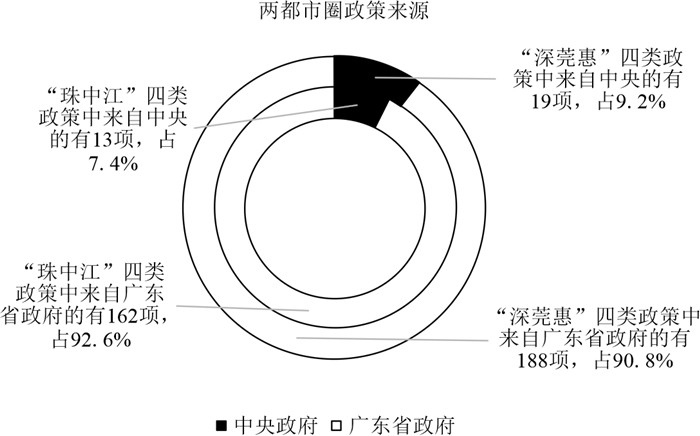

而在政策来源方面,如图 5所示,“深莞惠”2000—2022年获得了中央和广东省政府给予的207项优惠政策。其中,中央层次19项,占比9.2%;省级层次188项,占比90.8%。相比之下,“珠中江”获得中央和上级政府的优惠政策数量共175项,政策数量偏少,且优惠政策的来源层级更多集中在省一级。其中,中央层次仅13项,占比7.4%;省级层次162项,占比92.6%。两级政府政策数量“深莞惠”分别为“珠中江”的1.46倍和1.16倍。

对此,一位访谈对象表示:

在政策方面,虽然(深圳和珠海)都是特区,但是中央特别是一些国家部委对深圳和珠海的政策支持是不一样的......包括深圳与中央的政治联系也是更加紧密的,中央的一些官员可以直接下到深圳挂职锻炼。虽然表面上都是经济特区,但是实际上国家的支持力度和官员流动方式都不太一样。(访谈资料:20230324DZP)

总体而言,中央政策所内蕴的资源级别和政治势能均高于省级政策,从所获政策的数量和质量看,“深莞惠”所获得的政策支持与叠加效应都明显高于“珠中江”,这也是导致两大都市圈发展差距的重要外部客观因素。

二 政策叠加的纵向升级:都市圈发展失衡的生成机制

从密度的视角看,政策叠加的集中情况体现在空间、时间和政策种类的聚集程度上。对图 4五年跨度政策叠加数据进行分析可见,从政策叠加的纵向维度看,以国家社会经济五年规划为时间单位划分,“深莞惠”无论政策叠加总量还是创新、资金类的政策叠加量均明显高于“珠中江”;从政策叠加的时间密度看(见图 6),“深莞惠”创新、资金类的政策叠加强度也明显高于“珠中江”。一方面,在政策支持获得的起始时间点上,“深莞惠”获得资金类政策支持是在21世纪初,比“珠中江”早了近10年。且在获得政策支持后的数量叠加上,“深莞惠”在每一个五年规划中获得的资金类叠加数量均高于“珠中江”。2000—2004年,“深莞惠”拥有资金类政策1项,高于“珠中江”的0项,“深莞惠”优先获得资金类的政策支持,且比“珠中江”提早近10年获得;2005—2009年,“深莞惠”叠加政策5项(创新导向和资金导向),高于“珠中江”的2项(创新类和宏观产业指导政策);2010—2014年,“深莞惠”叠加政策数量为18项,比“珠中江”多9项;2015—2019年,“深莞惠”享受政策60项,多于“珠中江”的37项;2020—2022年,“深莞惠”叠加政策数量73项,多于“珠中江”的44项,且四类政策除人才类相同外均是“深莞惠”地区获得更多的叠加升级。

另一方面,在创新类政策支持上(见图 7),尽管两大都市圈获得政策支持的起始时间点比较接近,均在2005—2009年,但之后的每一个五年规划,“深莞惠”所获得的政策数量叠加、政策密度均远高于“珠中江”。2005—2009年和2010—2014年“深莞惠”均是“珠中江”的4倍(4 ∶ 1和12 ∶ 3);即便其间先后出台了区域协调发展和粤港澳大湾区发展规划等战略布署,加大了对珠江口西岸城市及都市圈的支持,2015—2019年“深莞惠”(30项)仍保持是“珠中江”(12项)的2.5倍; 2020—2022年“深莞惠”(37项)也是“珠中江”(17项)的2倍多。概言之,“深莞惠”无论是政策叠加总体数量,还是不同时期获得政策支持的优先度,以及每个时期的政策叠加密度,均高于“珠中江”。

可见,近20年来的政策不断叠加在粤港澳大湾区各城市(都市圈)的发展中,发挥了巨大推动作用。“深莞惠”与“珠中江”两大都市圈内的六个城市都获得了一系列中央政府与广东省政府针对特定城市或是覆盖粤港澳大湾区内地九个城市的政策支持,然而其中的支持政策差异在不断叠加的过程中导致了城市群内部都市圈发展失衡。同时,覆盖全广东省的支持性政策因各城市的发展基础不同,或政策执行过程中政策响应、政策实施环境等差异而未能充分激发协同发展的成效,也影响了协调均衡发展战略的实施和深化。此过程的不断强化和循环会引起政策供给者出台政策以及政策响应者执行政策的螺旋上升,即政策供应者更希望见到显著政策成效,因而会在政策响应者中择优倾注更多政策资源;众多的政策响应者中,积极的政策响应者在回应过程中取得执行成效,可进一步要求获得更多政策支持,以不断叠加的趋势来强化升级政策成效,由此不断螺旋上升并形成路径依赖。这就导致“深莞惠”与“珠中江”在错位发展中的差距逐渐扩大,形成都市圈发展失衡。

三 政策叠加的无序积累:都市圈发展失衡的异化机制

政策叠加不仅是社会进步和经济发展的反映,更会给城市、都市圈和区域发展带来巨大的推动力。但另有研究表明,政策叠加也存在“双重效应”,可能也会导致严重的“政策异化”或者“政策浪费”问题。本研究发现,不同城市或都市圈所具有的不同政策支持程度和叠加效应会在一定程度上拉大发展差距,即:支持政策颁布机关层级更高、政策体量更大、政策支持力度更强的城市或都市圈通常能够更好地吸引投资、人才、技术创新等生产要素。当这些优质且非常有限的资源在分配时更集中于某些城市,其周边城市或城市群的发展则受到“虹吸效应”的影响,发展资源和空间受到一定程度的“剥夺”或挤压,反而不利于总体区域的协调均衡发展。

从“深莞惠”和“珠中江”社会经济发展的总体情况看,2000年之前,两大都市圈所在珠江口东西两岸城市的社会经济发展较为均衡。但2000年以后,随着珠三角和都市圈建设的蓬勃开展,以及相应城市进一步的产业更新换代和“腾笼换鸟”,“深莞惠”因其更为优越的政策与营商投资环境以及更完善的医疗、教育与基础设施等配套而呈现出“虹吸效应”,使周边城市的产业、资金、人才“用脚投票”到更具政策机遇和吸引力的该区域,核心竞争力得到进一步强化,进而在一定程度上又挤压了周边城市的发展空间。在比较深圳与珠海两市的资源吸附能力时,有访谈对象指出:

深圳是国家对外开放的窗口,是国家走出去的桥头堡,……国家在深圳建立了前海现代服务业合作区。这个合作区的力度是前所未有的,也是珠海没法比拟的。整体上来讲,珠海、深圳这两个城市在国家战略当中的地位是不一样的,国家赋予的政策支持力度也是不一样的,二者吸附资源的能力也是不一样的。(访谈资料:20230323CJB)

若政策叠加下的政策倾斜程度愈演愈烈,作为政策优势方的“深莞惠”获得更多推动本地发展的“创造效应”,将对临近的“珠中江”产生一定的“虹吸效应”,从而带来一定的扩大珠江口东西两岸发展失衡的“政策异化”。

从政策供给方的视角出发,上级政府更倾向于对政策执行环境更优异、政策成效更易凸显的城市出台针对性政策,以获取更令人满意的绩效和成果,然后才会尝试做政策的扩散与推广。也就是说:

这本来就是一个互动机制,政策支持和产出成果必须是相匹配的,这样上级政府才能与下级政府有更多互动。(访谈资料:20230324CJS)

更重要的是:

政策叠加会有一个影响作用,做得越好上级政府给的政策也就越多。这种良性循环在深圳这里就体现得比较明显。(访谈资料:20230324DZP)

首先,从政策数量看,“深莞惠”获得的针对性政策叠加量比“珠中江”多出33项,前者比后者多出66%;来源于中央层级的政策则多出6项,前者比后者高46%。政策资源优势为该都市圈创造了更完备的营商环境与发展条件。其次,就政策叠加的具体指向城市而言,“深莞惠”和“珠中江”的政策叠加都着重落于两大“引擎”深圳市和珠海市。从表 1可以看出,深圳市无论是针对性政策体量还是来源于中央政府的政策数量都明显超过珠海市;中央政府政策中,深圳市是珠海市的1.6倍;创新类政策方面,深圳市是珠海市的2.4倍多。总体来说,深圳市所获得的政策无论是来源还是类型均居于两大都市圈六个城市之首。

政策肯定是一个重要的因素,主要体现在对深圳的支持。深圳是国家重点打造的一个特区,从改革开放以来得到的政策优惠一直比较多,优势资源集聚带动了整个东岸的发展。(访谈资料:20230324DZP)

政策的叠加使深圳通过“滚雪球”积攒了丰厚的存量,也让深圳对所在都市圈具有更为强有力的辐射能力和对各类资源的虹吸效应,激发都市圈内各城市社会经济更为蓬勃发展。

此外,尽管覆盖性政策是面向全省或全域的,但其中的相应政策更大程度上能在“深莞惠”实现更显著的利益提升与分配效应,还能吸引更多相关政策在此处落地,进而创造比“珠中江”更强的竞争力与更优的营商环境。例如:

“深莞惠”落实的进度应该算比较快的,包括交通基础设施,如广深城际铁路、广深港城际铁路等。“珠中江”也做了一些事情,包括供水一体化、打通社保年票互认、通信一体化等,但总体进展比较慢。特别是在交通一体化方面,中山有几个镇都挨着珠海,本来是要打通那些断头路的,但打通得比较慢。(访谈资料:20230324DZP)

然而,当前“深莞惠”和“珠中江”的政策叠加依旧存在着需求导向不足、目标协同不畅等问题,两大都市圈的发展尚未能实现较好的联动,以及政策创新效应的有效协调叠加。因此,尽管政策的陆续出台在整体上均促进了两大都市圈发展,但是政策分布过于集中所带来的城市发展差距及联动效应欠缺,在一定程度上既不利于促进总体区域经济均衡发展,也不利于大湾区赢得“团体锦标赛”冠军。

通过上述分析可见,城市群内各都市圈在不同程度的政策叠加下,会产生失衡的社会经济发展结果,影响都市圈之间持续健康协调发展。在不同的政策数量、叠加强度等因素推动下,同一城市群内各都市圈在营商环境创新、招商引资等能力上均会产生明显的差距。其中,若都市圈内部城市的政策叠加力度强、数量多,其整体的社会经济升级转型优化的步伐更快,更能够吸引各种新兴产业到该都市圈发展,而有潜力和前景的行业投资可能会出现“用脚投票”,进一步“虹吸”周边区域的资源特别是优质资源,导致周边区域因缺乏相应资源配套而在社会经济发展中处于劣势地位,产生都市圈之间发展失衡的非预期后果,无法实现区域的协调均衡发展。“深莞惠”与“珠中江”的社会经济发展历程最为典型,即便自然地理要素、初期发展水平均相当接近,但近20年来的政策数量和强度叠加的差异已导致两大都市圈的升级发展水平出现明显差距,并仍在进一步扩大。

五. 总结与讨论

本文基于现有理论,立足中国治理过程中政策高位推进与地方响应的发展型国家特色实践,以粤港澳大湾区中的“深莞惠”和“珠中江”两大都市圈为例,聚焦2000—2022年两大都市圈社会经济发展态势和创新、产业、资金、人才四类政策数量变化,从政策密度与政策规模两个维度,从不同的政策层级,分时间跨度考察两大都市圈获得各类政策的叠加数量及变化,以解释两大都市圈社会经济发展失衡与政策叠加差异的内在联系,发现两大都市圈发展失衡现象并不全是市场行为所产生,更多是由于各级政府在政策推进行为中产生的政策叠加横向差异、纵向升级、无序积累所致。

如今,两个都市圈之间的GDP差距已超过3.5万亿元,简单的某个政策的更续或替代并不足以抵消多年以来总体政策叠加所带来的效应,而更需要从整体规划到各项支持性政策进行充分调适,在不影响珠江口东西两岸都市圈持续发展的同时,进一步化解已有政策的叠加甚至异化效应带来的都市圈之间发展失衡的现实困境。基于历史制度主义框架和政策变迁理论的政策叠加,是政策过程分析领域的重要视角。欧美西方学者运用其对多个国家社会政策、环境政策进行的相应政策叠加成因、效应和效果等机制的研究,从政策密度和政策规模(强度)两个主要维度对相关政策的数量进行纵向分析,取得了丰硕的成果。一方面,政策叠加现象由国家社会现代化、技术进步与经济发展推动,是社会发展、现代化进程中不可回避的必然趋势;另一方面,政策数量的不断累积叠加和复杂组合会导致执行效率低下、政策绩效和效果大打折扣,甚至会影响该项政策存续的合法性[24]。

本文结合中国政策高位推进和发展型国家政府地位与政策影响的特点发现,都市圈之间在政策数量不断叠加甚至政策组合日趋复杂的过程中,并未呈现欧美已有研究的发现,即地方政府明显出现执行效率低下、政策效果不佳以及政策合法性等问题。实际上,政策叠加出现了政策异化的非预期后果,在区域城镇化以及都市圈发展过程中,出现了进一步的资源集聚并导致发展失衡。除此之外,多维度、多方面的支持政策数量和强度叠加,会进一步推动整个社会经济的发展、技术的创新进步以及营商环境的优化,促进政策叠加所施加的行业领域以及相应区域依靠优裕的政策甚至政治势能获得发展机遇和优势,并取得显著进步。相较已有关注某一政策领域、从国家层面一般性的社会和环境政策叠加及其影响的研究,本研究聚焦城市群内都市圈之间,通过对多类别的政策措施进行更深入更具体的总量、分时间跨度及政策供给层级等分析,从政策过程和政策叠加视角为区域发展、城市群与都市圈发展失衡与治理提供了竞争性解释,丰富了城市发展治理与区域发展失衡等方面的理论,结合中国治理实践、发展型国家政府角色和政策影响特征的研究,也为广大发展型国家的区域和城市化过程失衡与协调发展提供了政策机制性思考方向。

有别于过往研究区域发展与失衡、城市群失衡理论中关注静态机制和外部因素,政策叠加视角以制度、政策作为关键因素,从内生发展的角度去分析自身机制以及都市圈发展失衡的共同演进历程。都市圈竞争所导致的发展失衡问题并不仅限于“深莞惠”与“珠中江”两大都市圈之间,其他城市群内部同样存在这一值得关注的现象。因此,有必要结合中国发展型国家特征,为都市圈发展失衡中的政策要素提供见解和建议。作为政策制定者在政策布局中需要发挥统筹功能,推动各层面从已有的“政策(无序)叠加”逐步向“政策(有序)协同”转变,并因应发展战略的新时代需要,使用新的政策工具来明确政策方向,使针对特定城市的政策之间既不会相互冲突,也不会带来支持失衡的问题。各类政策的成效依赖于地方政府的响应,故还需分析地方政府在政策执行中的“政策响应”行为,以更全面地解析政策叠加所导致的都市圈发展失衡问题。地方政府具有“国家战略的执行者”与“地方利益的代表者”双重身份[25],也存在“以我为主”的行动意愿,在驱动城市(都市圈)之间协调发展的体制机制尚未成熟时,各个城市仍多以自身的综合实力发展为第一考量,以“获权”为目标响应相关政策。此时,政策的叠加虽能在短期内为地方政府带来更大的自主权与发展利益,但也造成了政策异化,进一步加剧了各城市、都市圈之间的发展失衡。因此,可借由政策协调和制度对接方式,实现城市群内各城市、都市圈的支持性政策服务于国家战略的整体需要与其自身发展的双赢,以“服务”的响应态度落实城市群建设目标,推动各城市和都市圈间更充分、更平衡地高质量发展。

① 广东省统计局仅公布了2000年以来的《广东省统计年鉴》,且其中存在多次统计口径调整。此外,澳门统计暨普查局网站“粤港澳大湾区统计专页(https://www.dsec.gov.mo/BayArea/?lang=zh-MO#home)”中虽有统计口径较为统一的大湾区“9+2”城市GDP数据,但也仅涵盖了1999年至今的数据。故以上数据仅作为参考。

-

表 1 2000—2022年“深莞惠”与“珠中江”政策叠加量

政策覆盖 政策来源 政策类型 针对性政策叠加量 覆盖性政策叠加量 各城市政策叠加量 都市圈政策叠加量 中央政府 广东省政府 创新 产业 资金 人才 “深莞惠” 深圳 19 176 34 10 15 2 71 128 199 东莞 3 156 20 5 5 1 35 163 惠州 3 144 12 3 4 0 22 150 都市圈 19 188 37 16 17 3 83 — 211 “珠中江” 珠海 12 158 14 12 10 3 45 173 中山 5 138 5 3 4 0 17 145 江门 4 142 7 7 4 0 20 148 都市圈 13 162 17 13 11 3 50 — 178 广东省全域 2 101 17 45 0 41 — — — 资料来源:基于“广东省人民政府门户网站”与“中央人民政府门户网站”公开政策文件自制。 -

[1] 周黎安. 转型中的地方政府: 官员激励与治理[M]. 上海: 格致出版社、上海人民出版社, 2017: 8. [2] 张学良, 林永然. 都市圈建设: 新时代区域协调发展的战略选择[J]. 改革, 2019(2): 46-55. [3] 方创琳. 新发展格局下的中国城市群与都市圈建设[J]. 经济地理, 2021, 41(4): 1-7. [4] 弗朗索瓦·佩鲁. 经济空间: 理论与应用[J]. 经济学季刊, 1950, 64(1): 89-104. [5] MYRDAL G. Economic theory and underdeveloped regions[M]. London: London Harper Press, 1957: 54-55.

[6] HIRSCHMAN A. The strategy of economic development[M]. Boulder, Colorado: Westview Press Inc, 1988: 29-30.

[7] 李国平, 许扬. 梯度理论的发展及其意义[J]. 经济学家, 2002(4): 69-75. [8] 陆铭. 空间的力量: 城市、政治与城市发展[M]. 上海: 上海人民出版社, 2017: 269-271. [9] 李仙. 改革开放以来区域发展差距的演变和调控对策[J]. 宏观经济管理, 2017(7): 51-57. [10] 彭芳梅. 粤港澳大湾区及周边城市经济空间联系与空间结构——基于改进引力模型与社会网络分析的实证分析[J]. 经济地理, 2017, 37(12): 57-64. [11] 丁照攀, 孔繁斌. 寻找中国发展模式的公共行政学视角: 基于地方发展型政府的述论[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2022, 28(3): 177-187. [12] 陈国权, 皇甫鑫. 功能性分权: 中国的探索[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2021: 6. [13] 陈翼然, 张亚蕊, 张瑞, 等. 开发区政策的升级与叠加对创新的作用效果研究[J]. 中国软科学, 2021(10): 92-102. [14] ADAM C, STEINEBACH Y, KNILL C. Neglected challenges to evidence-based policy-making: the problem of policy accumulation[J]. Policy sciences, 2018, 51(3): 269-290.

[15] 赵吉. 权力重塑与政策叠加: 中国国家级新区发展机制研究[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2020, 26(2): 132-141. [16] HOWLETT M, RAYNER J. Design principles for policy mixes: cohesion and coherence in "new governance arrangements"[J]. Policy and society, 2007, 26(4): 1-18.

[17] BAUER M W, KNILL C. A conceptual framework for the comparative analysis of policy change: measurement, explanation and strategies of policy dismantling[J]. Journal of comparative policy analysis: research and practice, 2014, 16(1): 28-44.

[18] KNILL C, STEINBACHER C, STEINEBACH Y. Balancing trade-offs between policy responsiveness and effectiveness: the impact of vertical policy-process integration on policy accumulation[J]. Public administration review, 2020, 81(1): 157-160.

[19] ADAM C, HURKA S, KNILL C, et al. Policy accumulation and the democratic responsiveness trap[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2019: 42-43.

[20] 习近平. 走出一条创新链、产业链、人才链、政策链、资金链深度融合的路子[J]. 中国人才, 2019(6): 4. [21] VAN DER HEIJDEN J. Institutional layering: a review of the use of the concept[J]. Politics, 2011, 31(1): 9-18.

[22] 吴文强, 郭施宏. 价值共识、现状偏好与政策变迁——以中国卫生政策为例[J]. 公共管理学报, 2018, 15(1): 46-57. [23] 周春山, 金万富, 史晨怡. 新时期珠江三角洲城市群发展战略的思考[J]. 地理科学进展, 2015, 34(3): 302-312. [24] GILIBERTO C, HOWLETT M. A modern guide to public policy[M]. Cheltenham, Gloucestershire: Edward Elgar Publishing, 2020: 258.

[25] 文宏, 林彬. 国家战略嵌入地方发展: 对竞争型府际合作的解释[J]. 公共行政评论, 2020(2): 7-22.

下载:

下载: