Relation Between Negative Life Events on Adolescents' Cyberbullying Perpetration——Roles of Anger Rumination and Online Disinhibition

-

摘要:

为探讨负性生活事件对青少年网络欺凌行为的影响,以及愤怒反刍和网络去抑制在这一影响中的作用,采用青少年生活事件量表、愤怒反刍量表、网络欺凌行为问卷和网络去抑制量表对610名青少年进行问卷调查。结果表明:其一,在控制性别和年龄后,负性生活事件显著地正向预测青少年的网络欺凌行为。其二,愤怒反刍在负性生活事件与网络欺凌行为之间存在显著的中介作用。其三,网络去抑制在愤怒反刍与网络欺凌行为之间起到显著的调节作用;青少年的网络去抑制水平越高,愤怒反刍对网络欺凌行为的正向预测作用越强。这一研究结果对减少网络欺凌行为的干预措施提供了新的视角。

Abstract:To explore the effect of negative life events on cyberbullying perpetration and the role of anger rumination and online disinhibition in the relation, a sample of 610 adolescents completed questionnaires regarding life events, cyberbullying perpetration, anger rumination, and online disinhibition. The findings revealed that adolescents who experienced higher negative life events were more likely to bully others online. Anger rumination significantly mediated the relation between negative life events and cyberbullying perpetration. Online disinhibition significantly moderated the relation between anger rumination and cyberbullying perpetration. Specifically, for adolescents with a high level of online disinhibition, anger rumination was significantly linked with cyberbullying perpetration. However, this relation became much weaker for adolescents with low online disinhibition. The present study provides a new perspective on interventions to reduce adolescents' cyberbullying perpetration.

-

一. 引言

随着互联网和科学技术的迅速发展,电脑和手机已经成为人们生活中必不可少的一部分。互联网给人们带来便利的同时也带来了一些危害,如网络欺凌行为。网络欺凌行为是指个体使用手机、电脑等通讯设备,在互联网上故意对他人反复实施攻击的行为[1]。网络欺凌行为在我国青少年群体中具有较高的发生率。研究表明,34.8%的青少年曾实施过网络欺凌行为[2],且高达58.7%的青少年曾遭受过网络欺凌行为[3]。青少年处于身心快速发展的阶段,网络欺凌行为会对其成长过程造成较大的伤害[4]。网络欺凌的施害者通常表现出高焦虑、高抑郁症状[5],甚至有吸烟、酗酒等不良行为[6]。值得注意的是,以往的研究多考察来自个体、家庭等单一消极因素对青少年网络欺凌行为的影响[7-8],较少考察多种消极因素共同作用的影响。负性生活事件包含来自学校、家庭、同伴等多方面的消极事件,是青少年生活中消极因素的总和[9]。目前,只有少数学者关注和探讨负性生活事件是否会对青少年的网络欺凌行为产生显著影响[10];对于负性生活事件影响青少年网络欺凌行为的内在机制,更是鲜有研究者关注。先前的研究发现,负面环境因素可能会通过认知倾向影响网络欺凌行为[10]。愤怒反刍和网络去抑制是青少年产生网络欺凌行为的重要风险因素[11],然而两者在负性生活事件影响青少年网络欺凌行为的过程中起着何种作用,却未得到实证研究的检验。基于此,本研究构建一个有调节的中介作用模型,综合考察环境因素(负性生活事件)、认知因素(愤怒反刍)、个体因素(网络去抑制)对青少年网络欺凌行为的影响以及其内在作用机制,以期为预防和有效控制网络欺凌行为提供科学依据。

一 负性生活事件与网络欺凌行为

负性生活事件是指使个体感到不安、厌恶、焦虑等消极情绪的事件[12]。青少年的负性生活事件主要包含人际关系不良、学习压力过大、受到惩罚、生病等[9]。同时,负性生活事件也是引发个体产生攻击行为的一个重要风险因素[13]。挫折-攻击假设指出,个体感知到挫折后,会引发一系列的负面情绪,并通过攻击行为来防御[14]。负性生活事件会使青少年产生挫败感,进而表现出攻击行为。与挫折-攻击假设观点相符,多项实证研究显示,个体面临较多负面信息时会产生挫败感、形成低自尊、具有高攻击性[15-17]。网络欺凌行为作为攻击行为在网络环境中的延伸,也会受到负性生活事件的影响[10]。据此,本研究推测,青少年在遭受负性生活事件后,会表现出更多的网络欺凌行为。截至目前,较少有研究直接检验负性生活事件与青少年网络欺凌之间的关系,但部分研究间接支持了二者的关系。例如,不良的学校氛围、家庭关系和同伴关系会使个体产生愤怒、抑郁等负面情绪,进而导致青少年在网络上更易于欺凌他人[18-21]。耿靖宇(Geng Jingyu)和雷雳(Lei Li)的研究发现, 负性生活事件会对青少年网络欺凌行为产生直接影响[10],但两者关系的内部机制在很大程度上仍不清晰,值得进一步探究。据此,本研究尝试探讨负性生活事件影响青少年网络欺凌行为过程中可能存在的中介作用和调节作用,以期回答负性生活事件“通过什么因素”以及“在什么条件下”会显著地影响青少年的网络欺凌行为。

二 愤怒反刍的中介作用

负性生活事件作为一种外在环境风险因素,对青少年网络欺凌行为的影响可能需要通过内在认知机制或情绪变量(如愤怒反刍)的作用来实现。愤怒反刍是指个体沉浸在愤怒情绪中,无意识地回忆愤怒事件之原因和结果的倾向。它是一种经历愤怒后漫无目的地胡思乱想,是一种与愤怒情绪体验密切联系但又相对独立的认知过程[22]。一般攻击理论认为:个体因素与外在情境因素共同作用,使其内部状态(认知、情绪等)发生改变,影响个体的判断和评估,最终导致其是否产生攻击行为[23]。根据这一理论,负性生活事件作为情境因素,可能会通过内部状态(例如启动攻击性思维等),引起个体的攻击倾向[24]。基于一般攻击理论,本研究认为,愤怒反刍可能会在负性生活事件与青少年网络欺凌行为之间起着中介作用。愤怒反刍作为一种会引起攻击行为的认知过程[25],极有可能是负性生活事件影响个体内部状态的重要体现。在现实生活中,遇到不良刺激的青少年会对这些信息进行编码,并改变原先的认知方式,进而诱发愤怒反刍[16]。高愤怒反刍的青少年通常会对愤怒事件反复思考,自我控制能力下降,敌意水平升高[26-27]。高愤怒反刍的青少年在使用网络过程中,也更易于产生网络欺凌行为。也就是说,愤怒反刍作为一种不良认知,很有可能在不良外部情境刺激与青少年攻击行为之间起着“桥梁”作用。先前实证研究部分支持了这一观点,愤怒反刍在敌意归因偏见与大学生攻击行为之间起着显著的中介作用[25]。

一方面,负性生活事件可以显著地预测青少年的愤怒反刍。压力反应模型认为,愤怒反刍是为适应压力而出现的一种情绪反应[28]。具体而言,当青少年面临的负性生活事件越来越多时,他们更易于产生焦虑和愤怒。为了降低焦虑水平,个体会反复思考产生愤怒的原因,从而诱发愤怒反刍[29]。负性生活经历越多的青少年,越能体会到理想状态与现实状态的较大差距;为缩小差距,他们会反复思考产生差距的原因,进而导致愤怒反刍[30]。实证研究发现,面对较多负面信息时,青少年更容易产生愤怒反刍[31-32]。这支持了上述观点。

另一方面,愤怒反刍会导致青少年产生更多的网络欺凌行为。首先,愤怒反刍会占据大量的认知资源,使个体无法执行其他任务,降低控制能力,进而展现出更多的攻击行为[26-27]。其次,愤怒反刍会激化愤怒情绪,使个体产生攻击行为[33]。此外,网络的匿名环境使个体更有可能通过网络欺凌的形式进行攻击[34]。我国青少年的研究也显示,愤怒反刍程度高的青少年更有可能产生网络欺凌行为[35]。基于以上分析,本研究认为,负性生活事件会导致青少年产生更多的愤怒反刍,进而令其更可能在网络上欺凌他人。

三 网络去抑制的调节作用

网络去抑制是指个体在网络环境中不受约束和抑制的行为[36]。网络去抑制效应认为,网络环境具有跨时空性、匿名性的特点,会降低青少年的同情心和自我控制能力[37-38]。网络环境会导致更多的粗鲁言语、严厉的批评、愤怒[39]。因此,本研究认为,网络去抑制可能会调节负性生活事件和愤怒反刍对青少年网络欺凌行为的影响。具体而言,在网络环境下,网络去抑制水平较高的青少年较少关注自身行为带来的消极后果,也更易于通过网络表达平时被压抑的想法。因此,高网络去抑制的青少年在经历负性生活事件并产生愤怒反刍后,更容易在网络上欺凌他人[40]。相反,网络去抑制水平较低的青少年在网络环境中更加关注自己的行为后果,现实社会规范和道德标准对他们的约束力更高。因此,低网络去抑制的青少年在经历负性生活事件并产生愤怒反刍后,在网络中欺凌他人的可能性也更低[32, 41]。综上,高水平网络去抑制可能会增强负性生活事件和愤怒反刍对青少年网络欺凌行为的影响。实证研究也部分支持了这一观点,网络去抑制可以显著地调节父母低头行为对青少年网络欺凌行为的影响[20]。王兴超(Wang Xingchao)等人发现,相较于低网络去抑制的青少年,高网络去抑制的青少年面对父母低头行为时,更容易做出网络欺凌行为[20]。同时,网络去抑制可以显著调节不良同伴交往对青少年网络欺凌行为的正向影响[42]。相比于低网络去抑制的青少年,高网络去抑制的青少年在经历同伴侵害后更有可能在网上欺凌他人[18]。据此,本研究推测,网络去抑制可能会调节负性生活事件和愤怒反刍对青少年网络欺凌行为的影响。

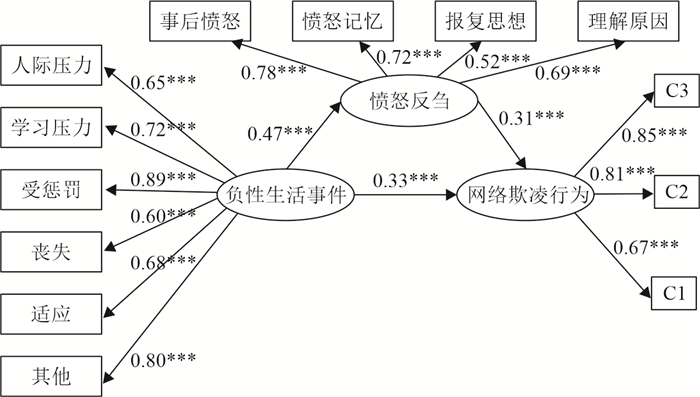

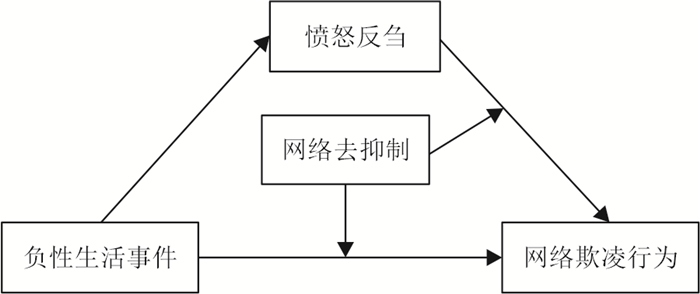

根据以上理论阐释和文献回顾,我们提出以下假设,并通过一个有调节的中介模型对相关假设进行检验(见图 1):

H1:负性生活事件显著正向预测青少年的网络欺凌行为。

H2:愤怒反刍在负性生活事件和网络欺凌行为之间起显著的中介作用。

H3:网络去抑制能够显著地调节愤怒反刍对青少年网络欺凌行为的影响。

H4:网络去抑制能够显著地调节负性生活事件对青少年网络欺凌行为的影响。

二. 研究方法

一 研究对象

本研究于2020年12月对山西省一所中学的700名青少年进行问卷调查。回收整理后得到有效问卷610份(87%)。研究对象来自三个年级:七年级317人,八年级175人,九年级116人,2人没有报告年级。其中,男生为248人,女生为359人,3人没有报告性别;270人来自城市,335人来自农村,5人没有报告家庭所在地。青少年年龄在12—16岁之间(M=13.74,SD=0.84)。

二 研究工具

1 生活事件量表

采用刘贤臣等人编制的生活事件量表测量青少年的负性生活事件[9]。该量表共有27个题目,包括6个维度:人际压力、学习压力、受惩罚、丧失、适应及其他。采用李克特5点计分,得分越高说明青少年遭受到的负性生活事件越多。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.82;其验证性因素分析拟合良好:χ2/df=4.46,RMSEA=0.07,GFI=0.90,NFI=0.83,CFI=0.87。

2 愤怒反刍量表

采用Sukhodolsky等人编制的愤怒反刍量表测量青少年的愤怒反刍[6]。该量表共19个条目,包括4个维度:事后愤怒、愤怒记忆、报复思想和理解原因。采用1(从不)到4(总是)的4点计分方式,得分越高表示青少年的愤怒反刍越强。该量表在中国青少年被试中适应性较好[35]。本研究中该量表的Cronbach's α系数为0.75;其验证性因素分析拟合良好:χ2/df=3.71,RMSEA=0.04,GFI=0.91,CFI=0.85,IFI=0.86。

3 网络欺凌行为问卷

采用Wright等人编制的网络欺凌行为问卷测量青少年的网络欺凌行为[43]。问卷共9个条目,采用从1(从不)到5(总是)的5点计分方式,分数越高表明青少年网络欺凌行为越多。本研究中该问卷的Cronbach's α系数为0.80;其验证性因素分析拟合良好:χ2/df=4.52,RMSEA=0.07,NFI=0.92,CFI=0.93,TLI=0.91。

4 网络去抑制量表

采用Udris编制的网络去抑制量表测量青少年的网络去抑制水平[40]。该量表共11个项目,采用从1(完全不同意)到5(完全同意)的5点计分方式,分数越高代表青少年的网络去抑制水平越高。该量表在中国青少年群体中具有良好的信效度[20]。在本研究中量表的Cronbach's α系数为0.75;其验证性因素分析拟合良好:χ2/df=3.80,RMSEA=0.07,GFI=0.95,CFI=0.93,TLI=0.92。

三 数据处理

采用SPSS20.0及Hayes开发的PROCESS宏程序和Amos 21.0进行数据处理。

三. 结果分析

一 共同方法偏差

采用Harman单因子检验对数据进行共同方法偏差检验。结果显示,KMO值为0.88,Bartlett值为14 936.68,df=2 145,因子未旋转前生成特征根大于1的因素共16个,其中第一个因素解释的累计变异量为17.43%,小于40%的临界值。这表明本研究不存在严重的共同方法偏差[44]。

二 负性生活事件、愤怒反刍、网络去抑制和网络欺凌行为的相关分析

表 1列出了各变量的均值、标准差及相关系数。结果发现,负性生活事件与愤怒反刍、网络去抑制、网络欺凌行为之间存在显著正相关,愤怒反刍与网络去抑制、网络欺凌行为之间存在显著正相关,网络去抑制与网络欺凌行为之间也存在显著正相关。

表 1 各变量的均值、标准差及相关系数矩阵变量 M SD 1 2 3 4 5 6 1.性别 1 2.年龄 13.74 0.84 -0.01 1 3.负性生活事件 1.10 0.63 -0.05 0.05 1 4.愤怒反刍 1.71 0.48 -0.06 0.10* 0.43** 1 5.网络去抑制 2.20 0.64 -0.12** 0.04 0.28** 0.36** 1 6.网络欺凌行为 1.36 0.54 -0.12** 0.09* 0.42** 0.41** 0.26** 1 注:*p < 0.05, * *p < 0.01, * * *p < 0.001,下同。 三 愤怒反刍的中介作用检验

采用AMOS21.0构建结构方程模型,将性别和年龄作为控制变量,以负性生活事件为预测变量,网络欺凌行为为因变量,检验愤怒反刍的中介作用。愤怒反刍在负性生活事件与青少年网络欺凌行为之间的中介作用模型见图 2。根据吴艳和温忠麟的项目打包策略中的内部一致性法[45],按维度将负性生活事件和愤怒反刍分别打包为6个和4个指标;根据因子负荷平衡法将网络欺凌行为打包为3个指标。结果表明,模型拟合指数良好:χ2/df=5.391,p < 0.001,RMSEA=0.085,GFI=0.92,CFI=0.92,IFI=0.92。

结果显示,负性生活事件对愤怒反刍的路径系数显著,β=0.47,p < 0.001。愤怒反刍对网络欺凌行为的路径系数显著,β=0.31,p<0.001。在加入愤怒反刍后,负性生活事件依然能够正向预测网络欺凌行为,β=0.33,p<0.001。Bootstrap检验显示,愤怒反刍在负性生活事件与网络欺凌行为之间的中介作用显著,a×b=0.14,95%CI为[0.05, 0.26],中介效应占总效应的比例为30%。结果表明,愤怒反刍在负性生活事件与青少年网络欺凌行为之间起部分中介作用。

四 网络去抑制的调节作用检验

采用SPSS宏程序PROCESS的模型15检验网络去抑制的调节作用。结果表明,将网络去抑制放入模型后,在控制性别、年龄的情况下,负性生活事件显著预测愤怒反刍,β=0.43,SE=0.04,p<0.001;愤怒反刍显著预测网络欺凌行为,β=0.23,SE=0.04,p<0.001。同时,网络去抑制与愤怒反刍的交互项对网络欺凌行为的正向预测作用显著,β=0.10,SE=0.03,p<0.01,说明网络去抑制能够在愤怒反刍与网络欺凌行为之间起调节作用。负性生活事件与网络去抑制的交互项对网络欺凌行为的预测作用不显著,β=0.06,SE=0.04,p>0.05,说明网络去抑制不能显著地调节负性生活事件与网络欺凌行为之间的关系(见表 2)。

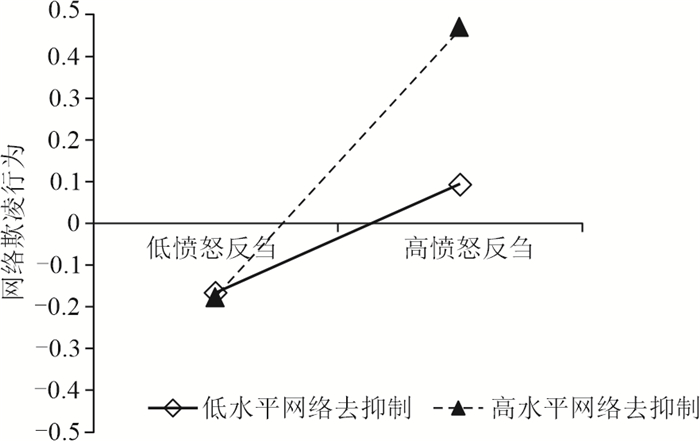

表 2 网络去抑制的调节作用检验预测变量 方程1 方程2 方程3 网络欺凌行为 愤怒反刍 网络欺凌行为 β t β t β t 性别 -0.21** -2.85 -0.08 -1.07 -0.15* -2.14 年龄 0.06 1.61 0.05 1.45 0.04 1.22 负性生活事件 0.41*** 11.17 0.43*** 11.56 0.28*** 7.09 网络去抑制 0.09*** 2.35 愤怒反刍 0.23*** 5.60 愤怒反刍×网络去抑制 0.10** 3.16 负性生活事件×网络去抑制 0.06 1.63 R2 0.19 0.19 0.27 F 46.64*** 47.93*** 31.45*** 为了进一步分析愤怒反刍与网络去抑制的交互效应,将网络去抑制按M±1SD分为高、低两组,进行简单斜率检验。如图 3所示,对于高网络去抑制的青少年,愤怒反刍对网络欺凌行为有显著的正向预测作用(β=0.33,p<0.001);对于低网络去抑制的青少年,愤怒反刍依然显著地正向预测网络欺凌行为,预测作用明显减弱(β=0.14,p < 0.05)。不过,传统的简单斜率检验方法存在以下不足:网络去抑制的高低水平是人为划分的,会导致一些重要信息的丢失。因此,我们使用Johnson-Neyman法进行简单斜率检验。结果显示,当网络去抑制水平大于1.47时,95%的上限与下限区间均在0之上,说明此时愤怒反刍对青少年网络欺凌行为有显著影响;当网络去抑制水平小于1.47时,95%的置信区间包含0,此时愤怒反刍对青少年网络欺凌行为不存在显著影响(见图 4)。

进一步检验网络去抑制对负性生活事件通过愤怒反刍对青少年网络欺凌行为间接效应值的调节作用。具体而言,对于网络去抑制水平较高的青少年,负性生活事件通过愤怒反刍对网络欺凌行为的间接效应为0.14,Boot SE=0.05,95% CI为[0.05, 0.23];对于网络去抑制水平较低的青少年来说,该效应变小,仅为0.06,Boot SE=0.03,95% CI为[0.01, 0.12]。

四. 讨论

本研究发现,负性生活事件能够正向预测青少年的网络欺凌行为,支持假设1。挫折-攻击假设认为,攻击行为源于挫折。经历负性生活事件的青少年会产生挫折感,进而引发攻击行为。本研究结果支持了挫折-攻击假设,表明青少年生活中的负性事件会增加他们在网络环境中欺凌他人的可能性,但负性生活事件是如何影响了网络欺凌行为的内部机制还不清晰。本研究进一步揭示了愤怒反刍与网络去抑制在负性生活事件与网络欺凌行为中的作用。一方面,研究阐述了负性生活事件“怎样起作用”,即通过愤怒反刍的中介作用影响网络欺凌行为;另一方面,研究分析了“什么时候中介作用更大”,即这一中介过程的后半路径受到网络去抑制的调节。研究结果表明,相对于低网络去抑制的青少年,高网络去抑制的青少年产生愤怒反刍后更有可能引发网络欺凌行为。研究结果对青少年网络欺凌行为的科学预防和控制具有重要的理论意义和现实价值。

一 愤怒反刍的中介作用

本研究发现,在负性生活事件对网络欺凌行为的影响机制中,愤怒反刍起着显著的部分中介作用。首先,负性生活事件可以显著正向预测青少年网络欺凌行为,这支持了本研究的假设1和挫折-攻击假设[14]。挫折-攻击假设强调挫折对攻击行为的影响。负性生活事件本质上反映了青少年成长环境的不稳定性。成长环境中的大量消极因素会使青少年认为自己的需求受到威胁,进而可能形成攻击行为来防御或保护自己。随着网络技术的发展,互联网已经成为青少年交流的重要平台,成长环境中的各种缺失可能会推动青少年在虚拟环境中寻求满足[46]。此外,网络环境缺乏老师和家长的监督,青少年由受挫引起的攻击倾向更容易变成网络上的欺凌行为[34]。

其次,愤怒反刍是青少年产生网络欺凌行为不可忽略的重要影响机制,这支持了本研究的假设2。以往研究表明,愤怒反刍作为一种显著预测攻击行为的认知状态,会受到个体因素(如敌意归因等)的影响[25]。因此,本研究尝试探讨愤怒反刍在负性生活事件与网络欺凌行为之间的作用。青少年在日常生活中接触到的负性生活事件,不仅直接导致网络欺凌行为,还会通过诱发愤怒反刍间接导致网络欺凌行为。依据压力反应模型,青少年遇到负性生活事件后会通过反复思考来缓解消极事件带来的压力[29-30]。在此过程中,反刍又会保持甚至增强消极事件引发的愤怒情绪,产生愤怒反刍[28, 31]。高水平愤怒反刍会使得个体认知资源不足,自我控制下降,并可能在人际交往中存在更多敌意性偏见,进而导致敌意水平升高,最终引发攻击行为[26-27]。同时,网络空间的匿名性使得青少年更有可能以网络欺凌行为和网络替代攻击的形式进行报复和发泄[34-35]。本研究结果也支持了一般攻击模型,表明负性生活事件需要通过愤怒反刍等个体的内部状态来影响网络欺凌行为。此外,本研究提出的愤怒反刍的中介作用可以为青少年网络欺凌行为的预防和干预提出建议,即可以通过降低青少年愤怒反刍的水平来减少网络欺凌行为的发生。

二 网络去抑制的调节作用

结果表明,网络去抑制不能调节负性生活事件对网络欺凌行为的影响,这与本研究的假设4不相符。由此看来,负性生活事件对网络欺凌行为的预测作用比较稳定,即使青少年在网络上有较强的约束力,负性生活事件带来的影响仍然不会被减弱。因此,在青少年时期,个体成长环境极为重要。一旦经历了较多负面事件,即使青少年的网络去抑制水平较低,也难以避免负性生活事件带来的影响。另外,本研究发现,网络去抑制在愤怒反刍与网络欺凌行为之间起着显著的调节作用,该结果支持了假设3,也与以往研究结果类似[18, 40]。根据网络去抑制效应,匿名的网络环境因缺乏面对面交流的机会而弱化了社会线索[37]。在这种环境下,青少年极易产生缺乏控制和违反规范的行为[38-39]。当网络去抑制水平较高的青少年出现愤怒反刍后,网络环境中匿名性所带来的“安全感”更可能使他们在网络上不顾后果地发泄情绪,做出线下生活中不会做的事,从而引发网络欺凌行为[47]。相反,网络去抑制水平较低的青少年更在乎社会评价,即便产生愤怒反刍,仍会受到社会规范和道德准则的约束,在采取行动前会进行认知重评,抑制攻击行为的倾向,减少网络欺凌行为的发生[48]。因此,随着青少年网络去抑制水平的升高,愤怒反刍对网络欺凌行为的正向预测作用也会增强。这一研究结果提示我们,可以通过提高青少年在网络中的自我控制能力、增强行为规范来减少网络欺凌行为的发生。

三 局限与展望

本研究也存在一定的不足。首先,研究采用横断设计,无法推测各变量之间的因果关系。未来可以考虑加入纵向设计,进一步对本研究结果进行检验。其次,各变量的测量完全基于自我报告的问卷调查,被试可能没有按照自身的真实想法作答。再次,青少年网络欺凌行为与其网络使用密切相关,本研究并未对此变量进行控制。最后,本研究仅对一所中学的学生进行了问卷调查,研究结果可能受到学校理念、地方文化等的影响,外部效度有待进一步检验。

五. 结论

(1) 青少年经历的负性生活事件越多,越容易出现网络欺凌行为。

(2) 愤怒反刍在负性生活事件与青少年网络欺凌行为之间起着显著的中介作用。

(3) 网络去抑制在愤怒反刍和网络欺凌行为之间起着显著的调节作用。在网络去抑制水平较高的青少年群体中,愤怒反刍水平越高,越容易出现网络欺凌行为。

-

表 1 各变量的均值、标准差及相关系数矩阵

变量 M SD 1 2 3 4 5 6 1.性别 1 2.年龄 13.74 0.84 -0.01 1 3.负性生活事件 1.10 0.63 -0.05 0.05 1 4.愤怒反刍 1.71 0.48 -0.06 0.10* 0.43** 1 5.网络去抑制 2.20 0.64 -0.12** 0.04 0.28** 0.36** 1 6.网络欺凌行为 1.36 0.54 -0.12** 0.09* 0.42** 0.41** 0.26** 1 注:*p < 0.05, * *p < 0.01, * * *p < 0.001,下同。 表 2 网络去抑制的调节作用检验

预测变量 方程1 方程2 方程3 网络欺凌行为 愤怒反刍 网络欺凌行为 β t β t β t 性别 -0.21** -2.85 -0.08 -1.07 -0.15* -2.14 年龄 0.06 1.61 0.05 1.45 0.04 1.22 负性生活事件 0.41*** 11.17 0.43*** 11.56 0.28*** 7.09 网络去抑制 0.09*** 2.35 愤怒反刍 0.23*** 5.60 愤怒反刍×网络去抑制 0.10** 3.16 负性生活事件×网络去抑制 0.06 1.63 R2 0.19 0.19 0.27 F 46.64*** 47.93*** 31.45*** -

[1] KOWALSKI R M, GIUMETTI G W, SCHROEDER A N, et al. Bullying in the digital age: a critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth[J]. Psychological bulletin, 2014, 140(4): 1073-1137.

[2] ZHOU Z K, TANG H Y, TIAN Y, et al. Cyberbullying and its risk factors among Chinese high school students[J]. School psychology international, 2013, 34(6): 630-647.

[3] FAN C Y, CHU X W, ZHANG M, et al. Are narcissists more likely to be involved in cyberbullying? Examining the mediating role of self-esteem[J]. Journal of interpersonal violence, 2019, 34(15): 3127-3150.

[4] HINDUJA S, PATCHIN J W. Offline consequences of online victimization: school violence and delinquency[J]. Journal of school violence, 2007, 6(3): 89-112.

[5] WRIGHT M F, WACHS S, HARPER B D. The moderation of empathy in the longitudinal association between witnessing cyberbullying, depression, and anxiety[J]. Cyberpsychology-journal of psychosocial research on cyberspace, 2018, 12(4): article 6.

[6] SUKHODOLSKY D G, GOLUB A, CROMWELL E N. Development and validation of the anger rumination scale[J]. Personality and individual differences, 2001, 31(5): 689-700.

[7] 方杰, 王兴超. 冷酷无情特质与大学生网络欺负行为的关系: 道德推脱的调节作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2020, 28(2): 281-284. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZLCY202002013.htm [8] WANG X C, YANG J P, WANG P C, et al. Childhood maltreatment, moral disengagement, and adolescents' cyberbullying perpetration: fathers' and mothers' moral disengagement as moderators[J]. Computers in human behavior, 2019, 95: 48-57.

[9] 刘贤臣, 刘连启, 杨杰, 等. 青少年生活事件量表的信度效度检验[J]. 中国临床心理学杂志, 1997(1): 39-41. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZLCY701.010.htm [10] GENG J, LEI L. Relationship between stressful life events and cyberbullying perpetration: roles of fatalism and self-compassion[J]. Child abuse & neglect, 2021, 120: 105176.

[11] WANG X, QIAO Y, LI W, et al. How is online disinhibition related to adolescents' cyberbullying perpetration? Empathy and gender as moderators[J]. The journal of early adolescence, 2022, 42(5): 704-732.

[12] 陈红敏, 赵雷, 伍新春. 生活事件对情感和行为的影响: 理论比较与启示[J]. 心理科学进展, 2014, 22(3): 492-501. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XLXD201403012.htm [13] GELAYE B, PHILPART M, GOSHU M, et al. Anger expression, negative life events and violent behaviour among male college students in Ethiopia[J]. Scandinavian journal of public health, 2008, 36(5): 538-545.

[14] BERKOWITZ L. Frustration-aggression hypothesis: examination and reformulation[J]. Psychological bulletin, 1989, 106: 59-73.

[15] 王美萍, 张文新. 5-HTR1A基因rs6295多态性、负性生活事件与青少年攻击行为的关系[J]. 中国临床心理学杂志, 2015, 23(2): 206-208. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZLCY201502004.htm [16] 金童林, 乌云特娜, 张璐, 等. 社会逆境感知对大学生攻击行为的影响: 反刍思维与领悟社会支持的作用[J]. 心理发展与教育, 2020, 36(4): 414-421. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XLFZ202004004.htm [17] O'LEARY A, LAAS K, VAHT M, et al. Nitric oxide synthase genotype interacts with stressful life events to increase aggression in male subjects in a population-representative sample[J]. European neuropsychopharmacology, 2020, 30: 56-65. doi: 10.1016/j.euroneuro.2019.07.241

[18] 张雪晨, 褚晓伟, 范翠英. 同伴侵害和网络欺负: 一个有调节的中介模型[J]. 中国临床心理学杂志, 2019, 27(1): 148-152. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZLCY202201015.htm [19] GENDRON B P, WILLIAMS K R, GUERRA N G. An analysis of bullying among students within schools: estimating the effects of individual normative beliefs, self-esteem, and school climate[J]. Journal of school violence, 2011, 10(2): 150-164. doi: 10.1080/15388220.2010.539166

[20] WANG X C, WANG W, QIAO Y R, et al. Parental phubbing and adolescents' cyberbullying perpetration: a moderated mediation model of moral disengagement and online disinhibition[J]. Journal of interpersonal violence, 2022, 37(7-8): NP5344-NP5366. doi: 10.1177/0886260520961877

[21] WRIGHT M. Cyber victimization and perceived stress: linkages to late adolescents' cyber aggression and psychological functioning[J]. Youth & society, 2015, 47(6): 789-810.

[22] SOURANDER A, KLOMEK A B, IKONEN M, et al. Psychosocial risk factors associated with cyberbullying among adolescents a population-based study[J]. Archives of general psychiatry, 2010, 67(7): 720-728. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2010.79

[23] DEWALL C N, ANDERSON C A, BUSHMAN B J. The general aggression model: theoretical extensions to violence[J]. Psychology of violence, 2011, 1(3): 245-258. doi: 10.1037/a0023842

[24] ANDERSON C A, BUSHMAN B J. Human aggression[J]. Annual review of psychology, 2002, 53: 27-51.

[25] QUAN F Y, YANG R J, ZHU W F, et al. The relationship between hostile attribution bias and aggression and the mediating effect of anger rumination[J]. Personality and individual differences, 2019, 139: 228-234.

[26] PEDERSEN W C, DENSON T F, GOSS R J, et al. The impact of rumination on aggressive thoughts, feelings, arousal, and behaviour[J]. British journal of social psychology, 2011, 50(2): 281-301.

[27] ZSILA A, URBAN R, GRIFFITHS M D, et al. Gender differences in the association between cyberbullying victimization and perpetration: the role of anger rumination and traditional bullying experiences[J]. International journal of mental health and addiction, 2019, 17(5): 1252-1267.

[28] ROBINSON M S, ALLOY L B. Negative cognitive styles and stress-reactive rumination interact to predict depression: a prospective study[J]. Cognitive therapy and research, 2003, 27(3): 275-291.

[29] 刘慧瀛, 王婉. 大学生负性生活事件与状态焦虑的关系——反刍思维的中介效应和自我肯定的调节效应[J]. 中国心理卫生杂志, 2017, 31(9): 728-733. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZXWS201709014.htm [30] 郭素然, 伍新春. 反刍思维与心理健康(综述)[J]. 中国心理卫生杂志, 2011, 25(4): 314-318. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZXWS201104020.htm [31] 周杰, 李放, 刘小丹, 等. 男同性恋大学生拒绝预期与焦虑的关系: 多重中介作用分析[J]. 中国临床心理学杂志, 2021, 29(1): 152-155. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZLCY202101030.htm [32] ZHENG X L, CHEN H P, WANG Z Y, et al. Online violent video games and online aggressive behavior among Chinese college students: the role of anger rumination and self-control[J]. Aggressive behavior, 2021, 47(5): 514-520.

[33] DENSON T F, PEDERSEN W C, FRIESE M, et al. Understanding impulsive aggression: angry rumination and reduced self-control capacity are mechanisms underlying the provocation-aggression relationship[J]. Personality and social psychology bulletin, 2011, 37(6): 850-862.

[34] KONIG A, GOLLWITZER M, STEFFGEN G. Cyberbullying as an act of revenge?[J]. Australian journal of guidance and counselling, 2010, 20(2): 210-224.

[35] YANG J P, LI W Q, WANG W, et al. Anger rumination and adolescents' cyberbullying perpetration: moral disengagement and callous-unemotional traits as moderators[J]. Journal of affective disorders, 2021, 278: 397-404.

[36] JOINSON A. Causes and implications of disinhibited behavior on the internet[J]. Psychology and the internet: intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications, 2007, 4: 62-80.

[37] SULER J. The online disinhibition effect[J]. Cyberpsychology & behavior, 2004, 7: 321-326.

[38] WACHS S, WRIGHT M F. Associations between bystanders and perpetrators of online hate: the moderating role of toxic online disinhibition[J]. International journal of environmental research and public health, 2018, 15(9): 2030.

[39] WACHS S, WRIGHT M F. The moderation of online disinhibition and sex on the relationship between online hate victimization and perpetration[J]. Cyberpsychology behavior and social networking, 2019, 22(5): 300-306.

[40] UDRIS R. Cyberbullying among high school students in Japan: development and validation of the online disinhibition scale[J]. Computers in human behavior, 2014, 41: 253-261.

[41] 褚晓伟, 周宗奎, 范翠英. 同伴拒绝与网络欺负的关系: 愤怒的中介作用和感知匿名性的调节作用[J]. 心理发展与教育, 2020, 36(5): 584-593. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XLFZ202005010.htm [42] YANG J P, WANG N, GAO L, et al. Deviant peer affiliation and adolescents' cyberbullying perpetration: online disinhibition and perceived social support as moderators[J]. Children and youth services review, 2021, 127: 106066.

[43] WRIGHT M F, KAMBLE S V, SOUDI S P. Indian adolescents' cyber aggression involvement and cultural values: the moderation of peer attachment[J]. School psychology international, 2015, 36(4): 410-427.

[44] 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004 (6): 942-950. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XLXD200406017.htm [45] 吴艳, 温忠麟. 结构方程建模中的题目打包策略[J]. 心理科学进展, 2011, 19(12): 1859-1867. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XLXD201112017.htm [46] 李董平, 周月月, 赵力燕, 等. 累积生态风险与青少年网络成瘾: 心理需要满足和积极结果预期的中介作用[J]. 心理学报, 2016, 48(12): 1519-1537. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XLXB201612003.htm [47] WRIGHT M F, HARPER B D, WACHS S. The associations between cyberbullying and callous-unemotional traits among adolescents: the moderating effect of online disinhibition[J]. Personality and individual differences, 2019, 140: 41-45.

[48] JENSEN-CAMPBELL L A, KNACK J M, WALDRIP A M, et al. Do big five personality traits associated with self-control influence the regulation of anger and aggression?[J]. Journal of research in personality, 2007, 41(2): 403-424.

-

期刊类型引用(5)

1. 贾晓珊,衡洋,朱海东. 受欺凌经历对大学生网络欺凌行为的影响:反刍思维和自我控制的中介作用. 兵团教育学院学报. 2025(01): 31-37+64 .  百度学术

百度学术

2. 万润垚,杨莲莲. 小学生网络越轨行为的影响机制. 中小学心理健康教育. 2025(10): 4-8 .  百度学术

百度学术

3. 阮晨欣. 未成年人网络欺凌行为的治罪与治理. 苏州大学学报(法学版). 2024(03): 139-150 .  百度学术

百度学术

4. 吴美毓,张珊珊. 同伴侵害与高中生抑郁的纵向关系——相对剥夺感与愤怒反刍的作用. 内蒙古师范大学学报(自然科学版). 2024(05): 455-461 .  百度学术

百度学术

5. 张秀松,黄露仪,张家怡,张匀铭,黄亮. 网络八卦量表的汉化及其在中国大学生群体中的信度和效度检验. 心理学通讯. 2024(02): 107-113 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(7)

下载:

下载: