Spatial Production and Mechanism of Cross-Regional Collaborative Innovation in State-Level New Area——A Case Study Based on the Chengdu-Chongqing Urban Agglomeration

-

摘要:

国家级新区是在“城市—区域”尺度上构建的新型地域组织和综合性功能平台,新区之间的合作是实现跨域协同创新发展的新模式。以空间生产为理解新区跨域协同创新合作的关键视角,对重庆两江新区和四川天府新区协同创新合作典型案例进行研究发现,新区协同创新合作根植于区域的政治、经济、制度和社会环境,离不开权力、资本、政策和社会网络等空间生产要素的集成作用,并经历了弱连接、中介连接和强连接三个空间融合升级过程。其中,权力重构是空间生产的核心驱动力;资本去地域化和再地域化是空间生产的先导和动力;政策边界弱化是空间生产的制度基础;协作网络发挥着重要连接作用。

Abstract:State-level new areas are new regional organizations and comprehensive functional platforms built on the city-region scale. State-level new areas cooperation has become a new model for achieving cross-regional collaborative innovation and development. The article takes spatial production as a key perspective to understand cross-regional collaborative innovation cooperation in state-level new areas, based on the study of typical cases of collaborative innovation cooperation in Chongqing Liangjiang state-level new area and Sichuan Tianfu state-level new area, the findings show that collaborative innovation cooperation in state-level new areas is rooted in the political, economic, institutional and social environment of the region, and is inseparable from the integration function of spatial production factors such as power, capital, policy, and social network, and has gone through three spatial integration stages: weak connection, intermediary connection, and strong connection. Among them, power reconstruction is the core driving force of spatial production, capital de-regionalization is the forerunner of spatial production, policy boundary weakening is an important institutional foundation for spatial production, and collaborative networks play an important connecting role.

-

一. 问题的提出

在城市群已然成为促进区域协调发展关键场域的背景下,“城市—区域”层面又衍生出了国家级新区这一新国家治理空间,而新区的建设与发展进一步丰富了城市群的集成功能[1]。国家级新区是在“城市—区域”尺度上构建的新型地域组织和综合性功能平台,被赋予国家重大发展和改革开放战略任务,是区域协调发展的重要空间载体之一,进而实现了新区功能辐射从城市内部空间向城市群空间的转变。2024年3月颁布的《促进国家级新区高质量建设行动计划》明确提出要“推动跨区域高水平协同创新”,支持有关新区把握区域协调发展战略带来的重大机遇,建立健全协同创新机制。①可见,国家级新区作为地方政府因应区域创新协同发展、科技创新资源整合等需求的重要空间,在提升区域创新水平、引领区域经济发展和扩大对外开放等方面发挥了关键支撑作用,并蕴含着巨大的空间价值。

国家级新区是区域经济发展到一定阶段的产物,本质上是由国家重大区域经济政策界定的新尺度,既不是行政区划建制也不同于一般的经济区,而是更加注重综合功能和发展引领的功能区。从行政区划来看,国家级新区通常由多个跨行政区边界的现有区域组建而成,地理范围较小。从行政级别来看,国家级新区管委会的行政级别脱嵌于既有的行政单元,实际上拥有副省级行政管理自主权[2]。国家级新区是经济发展的风向标,发挥着辐射带动作用。

国家级新区这一新的空间治理单元日渐成为跨域协同创新合作与发展的新模式和实践探索重点。国家级新区跨域协同创新本质上也是跨界治理研究问题,需要在复杂的治理情境中解构空间的多重复杂性及其运作机理[3],并从根本上打破传统的“一亩三分地”思维,从单一边界向多重边界转变[4]。国家级新区协同创新合作是一个打破地理边界、行政边界、政策边界、经济边界的多重空间融合过程[5]。作为跨域协同的新模式,国家级新区跨域协同创新承担着推动跨域高水平协同的重任,其与既有的行政区、经济区空间耦合的程度是决定区域高质量发展进程的关键要素。国家级新区在实现发展的跨行政区整合方面被赋予了更高的要求,致力于实现灵活性、自主性和创新性。

目前专门聚焦中国场景的跨域协同创新研究,尤其是国家级新区跨域协同创新的理论和实证研究较少。既有关于跨域协同创新的研究主要集中在以下三个方面。一是跨区域协同创新的理论研究。Trippl将区域创新系统理论应用于研究跨境(国界)环境,首次提出跨区域创新系统(Cross-Border Regional Innovation System)概念,认为经济、知识、关系、制度、政策结构和可及性是影响跨区域创新系统的关键因素[6]。随后,Lundquist和Trippl进一步将其发展为概念模型,提出从弱整合、半整合和强整合三个阶段来评估跨区域创新系统[7]。二是跨区域协同创新的政策及其作用路径研究。根据Lundquist和Trippl提出的概念模型,部分研究开始分析跨区域协同创新存在的问题,提出相应政策措施,并探讨这些政策措施在促进跨区域一体化方面的有效性[8-9]。还有研究利用该概念模型对区域协同创新政策效果展开实证分析,衡量跨区域组织间的相互关联,确定跨区域协同创新系统中的关键参与者[10-11]。三是跨区域协同创新影响因素及效果评价研究。随着区域协调发展战略的实施,国内部分学者开始在“城市—区域”尺度上研究跨域协同创新的政策效果。例如,叶林和宋星洲以粤港澳大湾区为例,从制度、主体、要素和网络四个维度梳理跨域协同创新系统的政策路径,并强调了制度协同、主体协同、要素协同和网络协同对于构建跨域协同创新系统的重要作用[12];李林威和刘帮成使用准自然实验法,同样以粤港澳大湾区为例,实证检验了区域协同发展政策对城市创新水平的影响,并认为知识、人才、资金等创新要素的跨域流动是提升区域协同创新水平的重要因素[13]。

可见,国家级新区作为跨域协同创新系统,其空间问题和现象有待进一步探究。本研究以空间生产作为理论视角,对重庆两江新区和四川天府新区协同创新合作的空间生产过程进行系统梳理,试图回答在国家级新区跨域协同创新过程中蕴含着何种空间生产作用机理这一关键问题,以期在国家区域协调发展战略机遇下,探究如何通过国家级新区合作推动跨域高水平协同创新,从而在实践上为其他国家级新区的高质量发展转型提供可供复制、借鉴的经验。

二. 理论基础与分析框架

一 区域治理与空间生产

1974年,法国马克思主义哲学家亨利·列斐伏尔(H Lefebvre)最先提出“空间生产”概念,认为空间生产是指资本、权力和阶级等政治经济要素对空间的重塑。本质上空间是社会关系的生产与再生产,既是被生产的产品,也是一种用于生产的要素和资源[14]。这里的产品并非指某种物质产物,而是一种关系,空间成为生产关系与生产力之间的一个组成部分,这里的关系就包括权力关系和资本关系[15-16]。

空间与尺度这一概念密切相关。尺度(Scale)是一个测量空间规模、表征社会与空间关系的客观度量工具,全球化视野下具有国家、城市区域、城市等不同的尺度层次[17]。同时,尺度是社会建构的,是一个包含空间的关系要素,重点在于理解不同尺度层次上构成社会实践的过程[18]。尺度政治是空间生产的核心机制,区域治理中的尺度重构被视为一种空间生产的策略[19]。尺度重构本质上也是一个空间生产与再生产的过程,将空间与尺度概念联系起来,推动空间生产向区域空间生产转变,或从尺度空间重构视角考察国家级新区这一战略区域空间生产的策略[20]、空间生产的治理结构[21];或集中于某一个国家级新区案例,考察其空间治理的历史演进特征和空间生产机制[22];或聚焦国家级新区的尺度政治构建和行政逻辑探析,解构新区空间生产的政治性和行政性,从地理维度、行政维度和权力维度等剖析尺度政治构建的内在逻辑[23-24]。由此可见,将区域空间生产应用于国家级新区研究有其理论适用性。

区域治理是一个涉及政府、企业、社会组织等多元利益相关者的集体行动过程,旨在实现区域公共利益最大化[25]。区域空间生产既依赖地方政府的政策驱动,也取决于企业主体的资本空间偏好[26]。区域治理与空间生产的嵌合强调主体嵌入和过程融合,有助于分析跨域治理的权力重构、政策协同和协作网络构建等问题。区域空间生产与区域治理协同演进并相互促进,将空间生产的过程融入跨域协同创新研究,有利于呈现空间生产要素在积极塑造区域科技创新结构方面的作用。

综上所述,本研究认为在区域治理中,空间生产可以看作在“城市—区域”尺度下,政府、市场、社会等不同主体相互协同合作的过程,涉及尺度空间内的权力关系、资源禀赋、制度和行动者网络的重新定义和制度化。任何一个新的区域协同治理关系的形成,都是在特定情境下由多元行动主体的空间生产关系造就的[27]。跨域协同创新本身就是一个区域空间生产关系重构的过程,离不开空间生产要素作用的发挥。其中,空间是权力特殊运作形式的一个准确呈现,权力是空间生产的前提和主要驱动力[28];资本是空间生产和权力重塑的先导和动力[29],制度是空间生产的重要保障,社会网络是空间生产的连接纽带。

二 跨区域协同创新

区域协同是一个城市与区域空间生产关系发生转变的过程[27]。区域创新系统概念的核心在于当地企业、大学、科研机构、创新发展政策以及劳动力之间的互动,加强创新体系中各主体及政策间联系,能够提高特定区域的创新能力[30]。区域协同创新是指区域内不同创新主体的知识、资源、行动等创新要素有机配合,通过复杂的非线性相互作用而产生整体效应最优的协同过程[31]。跨域协作日益成为地方政府和企业创新战略的必要选择以及获取外部知识的重要来源。产业类型互补性、空间相对接近度、经济发展水平相似性可能会影响跨域创新合作的发生[32]。跨域协同创新在突破原有组织边界限制的基础上,使多元创新主体能够利用彼此的相似性和互补性实现跨域空间协同效应的最大化[33]。

可见,跨域协同创新是一个互动维度上的概念,主要是指各个创新主体之间的互惠知识共享及优化资源配置,是一个“沟通—协调—合作—协同”的过程。其目的在于提升区域创新系统的匹配度,最终实现创新资源和要素在区域内的跨空间自由流动和整合优化,以此将跨域协同创新关系规范化,并使其成为能够被理解且具有系统性的关系网络。跨域联系与协同创新直接相关,跨域协同创新存在明显的空间分布现象,但对空间生产与跨域协同创新之间作用机理的探索还不够。因此,在城市群范围内理解跨域协同创新的作用,有助于揭示跨域协同创新的“黑箱”,解释“城市—区域”尺度上的跨区域创新生产联系,并为政策制定者的跨区域制度设计提供实践启示,进而有利于促进跨域协同创新水平的提升。

与其他经济活动相比,创新活动的宏观结构呈现集群数量少、规模大、密度低的特点。与所有跨区域合作一样,协同创新依赖于区域间可及性[34]。跨域协同创新的空间联系主要体现在三个方面。一是跨域创新资源的协同,包括各类科创信息共享、创新平台和载体共建、科技人才交流引进服务等。跨区域层面进行的科技资源优化配置,要比在一个省市内的优化配置更加高效率和低成本,也更容易实现规模经济。二是各类创新主体间的互动,包括创新型企业、高校和科研院所、新型研发机构等,通过协同建立起类型多样、联系紧密的产学研网络组织,推动科技成果转移转化。三是跨域政府间的协同,可以促进科技创新战略规划同步、科技创新政策协同、科技政策执行一致等,构建起跨域创新生态系统和政产学研网络化协作组织。当以上各个方面达到一定程度后,即可建立跨域科技创新体系,形成区域科技创新共同体。

三 跨区域协同创新空间生产的分析框架

本研究将跨区域协同创新概念化为协同创新中参与者的嵌入性,即一个国家级新区与另一个国家级新区在区域一体化背景下展开的科技创新合作行为。跨界区域的复杂性在另一个维度上增加了协同创新研究的复杂性。在区域协同发展战略背景下,跨域协同创新的发展不仅需要打破行政“壁垒”,还涉及多元行动主体的策略选择和由此形成的不同空间生产要素的整合,进而影响跨域协同创新的空间生产过程。

规范化的知识互动和跨域协同创新系统的空间演变,是一个非线性的过程,受到权力、资本、政策和社会网络的影响。首先,在城市边界蔓延过程中,政治权力差异是影响城市发展的重要约束[35]。行政边界限定了权力外在作用边界和内在职责,城市和区域可以通过打破行政“壁垒”实现“尺度跃迁”,对既有的空间格局进行重塑[36],即可以通过权力重构加强国家级新区跨域协同创新合作。其次,资本对于区域创新和经济发展至关重要。资金、人才、信息和技术等被视为现代资本的组成要素。资本的流动性本质决定了它具有空间性;资本的累积会影响城市空间生产,有利于将区域协同创新资源转化为创新生产价值[37]。再次,不同区域或组织之间存在政策边界。政策边界是指针对某一社会领域划定的政策覆盖范围和领域的差异。它决定了制度的适用范围和影响力,影响着跨域资源配置和合作[38]。政策边界也决定了不同制度空间的互动方式和制度距离。制度距离可能使国家级新区协同创新合作面临高昂的交易成本和协作风险,从而影响区域协同创新水平[39]。最后,人类行动者通过非正式联结会形成一种结构化网络[40]。行动者之间的一系列行动和联系形成了网络,每个行动者就是网络中的一个节点,行动者之间会形成“弱连接”或“强连接”[41]。政府、市场和社会等不同行动者通过“关系性嵌入”和“结构性嵌入”对跨域协同创新空间产生影响。

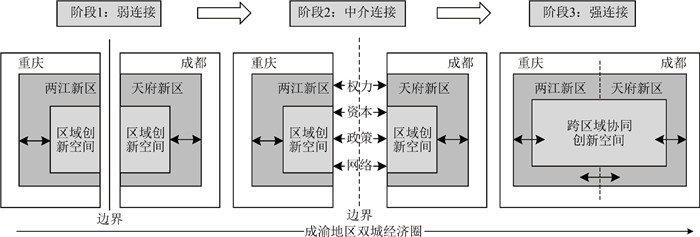

跨域协同创新中的空间生产过程有利于激发区域协同效应。跨域协同创新的基本理念认为,在跨区域环境中存在边界,例如地理边界、行政边界、政策边界、经济边界;而在边界的两侧存在两个独立的创新生产空间,这些空间的跨区域融合能够提高边界两侧的创新能力。权力重构、资本去地域化与再地域化、政策边界弱化和协作网络构建等维度在很大程度上会影响边界两侧空间的融合程度。例如,跨区域权力横向互动越多、资本流通越频繁、政策协同一致性越高、协作网络密度越大,则区域内的协同创新合作就越紧密。跨区域协同创新空间生产的分析框架如图 1所示。该分析框架反映的主要研究逻辑是多元主体的行为及互动呈现出国家级新区跨域协同创新的空间生产过程;这一结构化过程会受到权力、资本、政策和社会网络的影响,进而加速其空间融合进程;较高的空间融合度能够促进跨域协同创新合作,最终提升区域协同创新水平;这一逻辑进路反过来又会重塑整个空间生产过程。

三. 案例呈现:两江新区和天府新区跨域协同创新空间生产过程

重庆两江新区和四川天府新区的科技创新绩效水平较为接近。2022年,两江新区和天府新区的高新技术企业数量分别为1 423家和1 155家,万人有效发明专利数分别为49件和20件。②此外,两个新区的产业既具有相似性又具有互补性。例如,两个新区都在传统制造业方面具有雄厚的基础;两江新区在战略性新兴产业和现代服务业领域具有比较优势,而天府新区拥有数字经济、人工智能等优势产业。由此可见,两个新区具有良好的跨域协同创新生态空间,因此跨域的知识流动和合作行为较多。

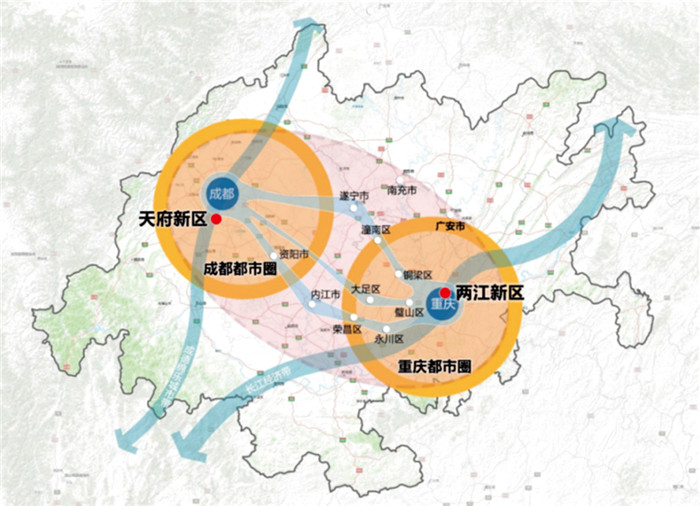

自成渝地区双城经济圈建设上升为国家战略以来,重庆两江新区和四川天府新区积极融入区域协同发展。两个新区作为川渝深化合作的示范区,将创新摆在核心位置,共同助力西部科技创新中心建设,致力于在协同创新方面发挥示范引领作用(见图 2)。例如,创新性地组建八大产业旗舰联盟、共建西部科学城,推进成渝双城协同创新跑出加速度。四川省科学技术发展战略研究院区域所副所长表示,根据《2023成渝地区双城经济圈协同创新指数》,2022年成渝地区协同创新总指数较2020年增长57.07%,年均增速达25.33%[42]。

两个新区跨域协同创新空间生产是一个持续和循序渐进探索的过程,可归结为以下四个方面。

一 政治领导:权力关系的跨域平衡互动

跨区域协同创新环境的一个典型特征就是联系的系统化。先期参与者的初步接触建立了定期的互动,从而促进了后续参与者的互动,通过持续发挥政治领导作用,推动两个新区跨域协同创新走向务实。一是搭建跨域党组织联络协调平台,联合成立“两新”党建联盟,联合举办党建主题沙龙,设立党建结对共建项目,以党建工作增进双方互动融合,最终达到共建共赢。二是建立党政联席会议机制。通过视频连线和实地调研走访的形式,定期轮流组织召开党政联席会议,考察调研彼此的规划建设情况、产业布局以及工作机制情况,谋划双方的合作思路和重点任务。两江新区党工委副书记、政法委书记表示,两江新区将持续加大与天府新区及四川毗邻地区的产业合作,加快形成更多实质性、突破性、标志性合作成果。三是在达成系列共识的基础上,设立专班,形成常态化的合作联系机制。两个新区分别成立“打造内陆开放门户,助力成渝地区双城经济圈建设”领导小组,下设办公室(简称“双城办”),明确相关领导、部门牵头负责相关工作。“双城办”的主要职责是建立两地领导互访、干部互派机制,互派处级及以上干部交流挂职;定期召开联席会议,专人专班推进部门、园区、市场主体间的全方位合作对接。两个新区的“双城办”已经实现月度视频会议、情况月报等常态化工作对接模式。

二 政府和市场共同驱动:资本的跨地域流动

地方政府致力于搭建起两个新区协同创新的桥梁,加强对市场主体的引导和培育,推动两个新区合作的主体由政府向企业转变。一是两江新区科技创新局与天府新区科创和人才局签署战略合作协议,共同推动实施重大科技创新项目,加速成果转化。二是两个新区联合举办成渝地区双城经济圈产业服务峰会,为两地企业深度合作搭建沟通联络对接平台,推动两地企业科技合作。联合举办成渝地区双城经济圈人才交流引进活动,加强两地人才协同。两江新区的猪八戒网首席执行官表示,公司计划在川渝地区设立217个数字经济产业服务中心,孵化100万人才,服务100万家企业。三是共同组建协同创新产业旗舰联盟,充分发挥产业联盟纽带作用。联盟由两地的企业、高校、科研院所、新型研发机构、创新创业孵化器、协会、学会、科技服务机构等独立法人或社会团体组成。天府新区科创和人才局局长表示,依托协同创新产业旗舰联盟,积极推进与两江新区在创新创业、成果转化、校地合作等更多领域深化合作。四是以两江协同创新区、西部(成都)科学城为主要载体,加强协同创新。两江协同创新区和西部(成都)科学城签订了《共建跨区域协同创新样板》战略合作协议,两江协同创新区与天府国际技术转移中心达成合作。

三 政策协同:政策边界的弱化

创新政策框架方面的一致性会刺激区域间的创新合作和知识流动。两江新区和天府新区在协同创新政策上保持目标、规划和执行的协同。一是目标定位保持一致。中央出台的文件为双方合作提供了良好契机。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确要求两江新区、天府新区发挥产业旗舰作用。建设具有全国影响力的重要科技创新中心是党中央赋予成渝地区双城经济圈的目标定位。两个新区作为成渝两地经济发展的主战场,将创新摆在核心位置,打造以创新为内核的区域发展共同体,助力成渝地区加快建设具有全国影响力的科技创新中心。二是加强规划战略协同,建立两地规划编制实施统筹协调机制。两个新区在发展规划、重大项目布局、重大政策制定和专项规划对接等方面加强协同,共同谋划实施一批引领性、带动性、标志性的重大基础设施、重大产业项目。两江新区党工委书记强调,要深化与天府新区的政策项目协同联动,加强政策对接、项目对接,实现合作整体推进。三是政策设计协同。《天府新区条例》明确规定“建立健全协同创新机制”,推进天府新区与两江新区发展科技创新合作、加强创新资源开放共享。《两江新区管理办法》也强调发挥两江新区对成渝地区双城经济圈建设的协同作用。四是统一政府支持政策。2020年,两个新区税务局签订税收合作协议,确保在共促企业公平竞争、服务同质税收营商环境等方面保持政策协同,以更好地服务两地企业。同年,两个新区启动证照异地互办互发,即两个新区间开办企业可互相异地发放营业执照,这一举措有利于激发两地市场主体活力。

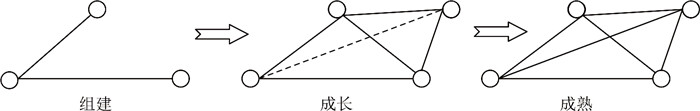

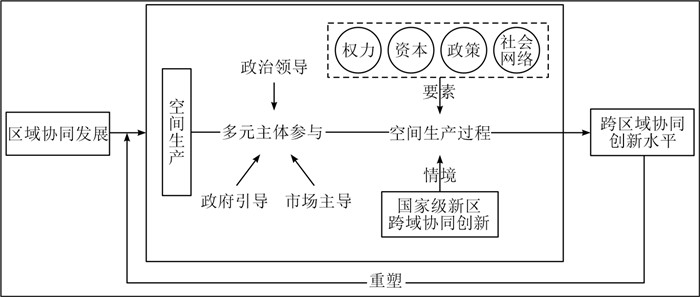

四 社会网络强化:弱联系转变为强联系

两江新区和天府新区的协同创新合作过程也是一个创新合作网络不断强化的过程。根据创新网络进化过程中加入网络的成员数量以及网络结构的疏密,可将其协同创新网络划分为三个阶段(见图 3)。一是协同创新网络的组建阶段。两个新区作为网络发起者扮演着中间人的角色,相对离散的几个创新成员单位开始交往,表现为有限的强联系。二是协同创新网络的成长阶段。标志性事件就是协同创新产业旗舰联盟的成立,大量创新主体开始涌入协同创新网络之中,比如企业、高校、科研院所、新型研发机构、创新创业孵化器、协会、学会、科技服务机构等。随着新成员的加入,新旧成员之间产生了新联系,行动者间交往日益频繁,部分弱联系演变为强联系。三是协同创新网络的成熟阶段。网络内的各类创新主体分布在创新价值链的某一环节,从事创新产品的设计或生产,各创新主体的创新资源投入成为各个创新生产链的专用环节。本阶段创新网络扩张步伐逐渐放缓,但是由于创新主体之间交往频繁,网络中的弱联系更多地演变为强联系。本阶段的协同创新网络不仅包括各个创新主体间的联系,还体现为基于系统内资金、信息、人才、技术流动所形成的经济主体间的交互关系。这些创新行动者实现了地理空间和资本空间的跨越与融合,形成了一个跨区域扩散的社会网络。

四. 国家级新区跨域协同创新空间生产的作用机理

一 权力重构是跨域协同创新空间生产的核心驱动力

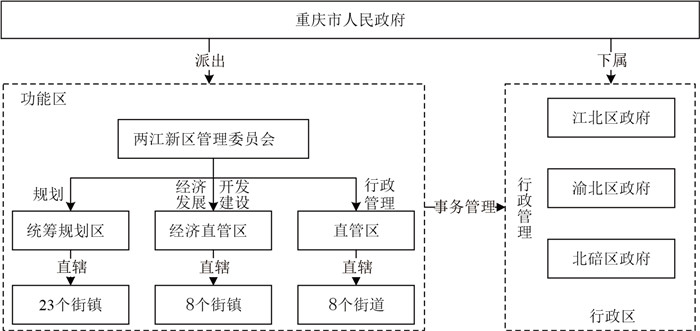

由图 4可知,目前两江新区采取的是“1+3”行政管理体制,即“两江新区管理委员会(以下简称两江新区管委会)+江北区政府、渝北区政府、北碚区政府”。其中,两江新区管委会属于重庆市政府的派出机构,在行政级别上属于副省级,根据其行政区划范围可将其管理权限划分为三个层次:统筹规划区、经济直管区和直管区。统筹规划区只在规划上与两江新区保持步调一致;经济直管区和直管区是实质意义上的两江新区。顾名思义,经济直管区仅经济发展和开发建设归两江新区负责,其余行政管理职能还是归所在行政区管理;而直管区相当于行政区,所辖8个街道的行政管理工作均由两江新区管委会负责。

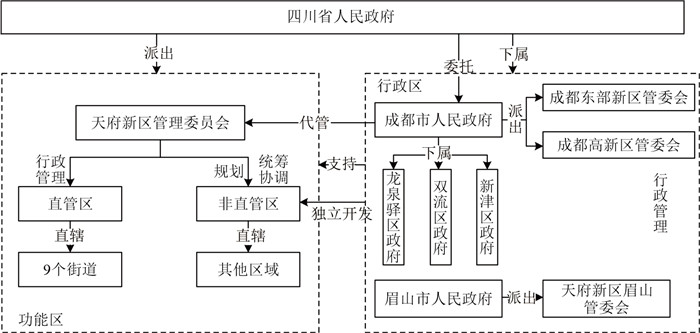

由图 5可知,天府新区管理委员会(以下简称天府新区管委会)是四川省人民政府的派出机构,由省政府授权委托成都市代管,从而形成“四川省—成都市—天府新区管委会”三层管理架构。天府新区管委会在行政级别上属于正厅级,跟成都市平级。根据其行政区划范围可将其管理权限分为两个层次:直管区和非直管区。非直管区只在规划上与天府新区保持一致,具体的行政管理和建设工作由所在区域的地方政府和新区管理委员会负责,进行独立开发;直管区相当于行政区,所辖9个街道的经济管理和社会管理工作由天府新区管委会负责。

通过对两江新区和天府新区管理体制模式的分析可以发现,两个新区的治理权力具有“尺度上移”的特点。新区管委会实质上具备副省级城市管理自主权,对于直管区域具有完全行政管理权限,拥有重大项目决策的自主权;其管理模式脱嵌于常规政府管理体制,借助上级权威嵌入和高位协调机制,实现行政区和功能区的分离。可见,两个国家级新区协同创新合作中的空间生产具备自治基础。两江新区和天府新区协同创新合作是一个跨省市行政边界的协作过程,重庆、成都两个中心城市发挥协同带动作用。“作为国家级新区, 两者之间没有行政级别差异带来的潜在合作阻碍”, ③属于跨越行政层级不对等的对等合作,在不涉及行政区划调整的前提下实现区域协同创新效应的最大化。

国家级新区本身就涉及多个地方政府单位,是一个权力交织的空间。国家级新区跨域合作本质上就是一个权力重构的过程。政府通过赋予城市政治差别、形成权力等级以及市场通过分配经济资源,完成了对城市权力空间的重塑[43]。而跨区域的空间联系以一种动态的方式赋予了两个新区协同创新合作的新机遇。为了对这一新的跨行政区域的空间进行控制,各方治理力量构建起新的管理层级,城市中行政边界的蔓延与交织伴随着政治权力和市场权力的结盟。两个新区形成了密切的职能分工和合作关系,新区管委会是这一组权力关系中的重要环节。在党组织领导下,两个新区建立起常态化合作联系机制,以刚性的空间连接增强横向沟通,实现权力关系的跨域平衡互动。两个新区通过权力累积来制定科技创新合作项目,以增加接触点的方式巧妙地将权力加之于创新发展职能,实现权力的横向空间互动和生产性扩充。这种跨域协同治理机制的建立,推动合作伙伴之间非正式实践转化为既定的规则,并将协同创新活动转化为持久的合作。

二 资本去地域化和再地域化是跨域协同创新空间生产的先导和动力

两个新区协同创新合作属于功能上一体化而地理上分散的区域协同创新网络。物质资源和信息知识的跨域流动是保证空间顺利生产的关键,也是提高区域协同创新效率的关键。有限的多样性是保证跨域协同创新系统顺利发展的前提条件,因为区域间的产业基础太接近可能产生竞争和锁定效应,而有限的差异性能形成互补和相互学习效应。两江新区和天府新区的产业具有互补性,在一定程度上共享创新信息和技术资源,构成两个新区协同创新合作的有利基础,推动协同创新空间走向更高程度的融合。

两个新区协同创新合作实现了资本的去地域化和再地域化,系统解释了跨域合作下资本的行动逻辑,是牵动城市空间重组的先导和动力[26]。资本的去地域化是指资本在区域范围内自由循环,渗透并穿越城市边界,摆脱原有城市单元的地域束缚,实现资本在多个城市中循环。国家级新区协同创新合作推动资本摆脱固定空间,通过创新产业链条的合作,进一步挖掘新区发展潜力,使得国家级新区成为资本再地域化的重要空间单元。资本的去地域化和再地域化是两个国家级新区协同创新合作的先导和动力,一方面增强了传统地理空间和多要素流动网络空间的连接性,加快建设成渝地区科技创新中心等生产空间的门户枢纽;另一方面有效整合城市节点与信息节点,不断强化资金、人才、信息和技术等要素的空间集聚效能,打破了跨域协同创新的空间梗阻和融合障碍,健全了协同创新主体间的利益连接机制。

资本的去地域化和再地域化不仅为跨域协同创新空间生产提供了更为优越的运行条件,也推动着区域科技创新发展。两个新区在协同创新合作过程中进行空间生产的动态调整,以资本的空间需求为导向,以平台建设与合作为依托,资金、人才、信息和技术等资本要素随之不断流动。以资源的共享加速资本循环,以资本流动消灭空间梗阻,有效降低了信息交流成本和协商成本。创造跨域科技创新资本空间是区域协同创新合作的必要手段,有利于加强创新功能融合和创新价值生产。此外,两个新区还致力于推动创新平台的共建共享,将平台聚合效应转化为产业协同效应,打造以创新为内核的协同创新发展共同体,培育新质态资本空间,辐射带动成渝地区科技创新水平整体跃迁。

三 政策边界弱化是跨域协同创新空间生产的制度基础

促进集体行动的一系列实践、法律、规则和惯例会产生制度临近性[44],但是边界的存在会产生破坏创新活动的制度距离。位于边界两侧的创新主体各自拥有自己的规则和条例,并且可能存在较大差异,进而有可能对跨域协同创新合作产生阻碍。而共享正式或非正式的规则增加了参与者建立伙伴关系的可能性。两个国家级新区协同创新合作的推进,以及新区对地方本位主义的路径依赖,需要更加协同一致的政策设计。在国家顶层设计的引领下,两个新区将协同创新合作上升到更高的战略层面,将建立协同创新机制和助力成渝地区双城经济圈建设融入自身的发展目标和管理办法。由此,两个新区间的政策边界日渐消解,携手推动协同创新合作进程。

从制度安排的视角看,国家级新区协同创新合作的政策效应不仅取决于政策本身的设计,还取决于政策背后的制度基础与市场条件。国家级新区的协同创新合作只有在有效的政策边界内才能实现制度空间的生产与再生产,其政策边界由价值和事实两个方面决定。国家级新区个体所倾向的发展目标定位代表了价值因素;两个新区间的协同创新合作政策制定与实施代表了事实因素。价值观会影响事实判断,关于事实的约束也会对价值观判断产生影响。两江新区的目标之一就是打造高质量发展引领区;天府新区的定位之一是打造现代高端产业集聚区。从目标定位来看,两个新区都希望实现高水平科技创新发展,助力西部科技创新中心建设。这一价值因素会间接促进双方的跨域合作行为。

国家级新区不仅是吸引科技创新合作的重要载体,其本身也是一个特殊的制度空间。要实现国家级新区跨域协同创新合作,就需要对国家政策信号作出理性反应,核心在于使由不同行政权力主导的政策权限趋于一致,不断弱化政策边界,缩短制度距离,减少合作的制度摩擦,从而形成一个正式的、跨越政策边界的制度空间。国家级新区协同创新合作属于跨域协作,交易成本和协作风险是重要考虑因素。跨域协同创新风险对于两个国家级新区的创新努力和整体收益存在负面影响,但是通过弱化政策边界、打破制度“壁垒”以及加强制度空间的融合,可以减少协同创新合作的协作风险,降低信息不对称带来的沟通成本以及政策缺乏一致性带来的制度摩擦成本、政策风险成本和政策协商成本。

四 协作网络在跨域协同创新空间生产中发挥连接作用

跨域协同创新合作可以采取不同的形式,例如人才交流引进、共同申请专利、共建实验室、签署战略合作协议等。参与者之间的高度连通性和互动可能会鼓励政策制定者进一步支持这些互动,从而创造优越的创新环境。如果联系很少,有效的互动机会就会很少,加之缺乏刺激互动的政策,就会形成一种“稀疏”的创新环境。

行动者间的跨域交互构成了两个国家级新区协同创新合作的社会网络空间。协同创新网络中的行动者有差别地占有各种稀缺资源,行动者在网络中的位置影响资源流动的方向和效率。从关系性要素看,这一社会网络空间的社会联结密度、强度和规模都是不断增加的,党组织发挥引领作用,政府发挥引导作用,重庆和成都两地的科技创新龙头企业强化合作,发挥龙头企业的关键主导作用。此外,两个新区协同创新合作还吸引了大量企业、高校、科研院所、研发机构等组织参与其中。从结构性要素看,这一社会网络空间以两个新区为核心参与主体,两地的创新企业、科研院所频繁互动,实现了由单一行动者向多元行动者参与转变,网络中的社会联结由弱联系逐渐转变为强联系。关系性要素和结构性要素加快了创新知识在两个新区协同创新合作空间生产中的流动。

根据嵌入性理论,个人或组织间关系、组织网络被认为是互动学习的先决条件,在跨域协同创新合作过程中发挥连接作用[40-41]。一是发挥网络化协作组织的枢纽作用。网络化协作组织体现为“城市—区域”多维空间尺度下不同创新行为主体的合作关系。协同创新产业旗舰联盟组织、行业协会商会等网络化协作组织充分发挥桥梁纽带作用,有效连接政产学研等各类创新主体,建立更加开阔的协同创新体系,促进产业链、供应链、创新链、价值链多链同构,实现跨主体、跨行业、跨区域的科技创新合作,强化龙头企业、产业园区、产业集群等网络化产业组织载体和平台的建设与发展。二是发挥区域性协调网络的作用。“城市—区域”多尺度空间的动态匹配与跨区域耦合是跨域协同创新的本质。两个新区充分利用府际协议、联席会议和党政代表团互访,搭建多层次、多类型、制度化、权威性的跨区域协调组织体系,以柔性的尺度空间重构实现两个新区的横向互联,深化地理边界、行政边界、政策边界和经济边界的良性耦合。两个新区积极融入成渝地区双城经济圈建设,充分依托国家层面的政府间合作机制,培养制度认同,建立双边协同创新合作,降低科技创新发展的交易成本和协作风险。

综上所述,可将两江新区和天府新区跨域协同创新过程总结为三个空间融合升级过程(见图 6)。边界往往成为区域空间融合的障碍,地理距离、行政区划、制度距离会在不同的尺度空间中形成边界,阻碍知识流动和资源获取等,进而阻碍跨域协同创新合作和空间融合。但是随着权力、资本、政策、社会网络等空间生产要素发挥作用,两个独立的区域创新空间实现了从弱连接到中介连接再到强连接的转变。弱连接阶段的特征表现为两个新区的创新系统嵌入性不强,知识流动、创新联系和政策一致性水平较低,并且也未能形成紧密的跨域协作网络。随着成渝地区双城经济圈建设正式上升为国家战略,两个新区协同创新合作发生的领域逐渐增多,互动愈加频繁,从而迈入中介连接阶段,但是尚未形成跨区域性现象。2021年10月,中共中央、国务院印发了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,提出高标准建设两江新区和天府新区,发挥两个新区旗舰作用。两个新区开始迈入高度一体化的协同创新合作阶段即强连接阶段,两地实现权力关系重构、资本去地域化与再地域化、政策高度协同以及形成高度一体化的协作网络。

五. 结论与讨论

本研究通过系统梳理两江新区和天府新区协同创新的空间生产过程,展现了空间生产在跨域协同创新中的作用,认为两江新区和天府新区的协同创新网络并不是悬浮在虚无的空间之上,而是根植于区域的政治、经济、制度和社会环境之中,并受其影响和制约。在权力、资本、政策和社会网络等空间生产要素的作用下,两个新区逐渐打破边界屏障,经历了从弱连接到中介连接再到强连接的三个空间融合升级过程。

两个国家级新区的协同创新合作缺乏可借鉴的发展经验,体现了“摸着石头过河”的制度创新探索。对于跨域合作发展而言,行政区划“壁垒”极易带来权力割裂和资本切割,制度“壁垒”容易造成区域政策框架不一致,进而成为合作的阻碍。但是在党组织政治领导和政府引导下,两个新区建立起正式的合作联系机制,以柔性的尺度空间重构深化横向互联,实现了权力关系的跨域平衡互动、资本的去地域化和再地域化,建立起制度化和常态化的空间生产连接机制。而制度化和常态化的空间生产连接机制的建立,有利于两个新区将协同创新活动转化为持久的合作,推动科技创新共同体建立,并辐射带动成渝地区的科技创新水平整体跃迁。

此外,跨域协同创新合作具有复杂性和流动性,是众多空间生产要素相互叠加的结果。两个国家级新区协同创新合作以成渝两个中心城市的边界扩张为特征,由权力和资本驱动,在一定程度上克服了跨域协同创新合作潜在的社会风险和空间不平等。通过弱化政策边界,缩短制度距离,不断加强跨域协同创新合作网络,使两个国家级新区协同创新合作在去中心化空间格局、打破行政“壁垒”和制度“壁垒”等方面具有了巨大的弹性,打破了原有的静态空间推理思路,转而向流动空间生产思维转变。

本文尝试做出两点研究贡献:理论上,对国家级新区跨域协同创新的空间生产过程和内在运作机理展开分析,提供了一个弥合理论和实践的新视角,加深了对跨域空间重构的认识,拓展了空间生产的研究空间;实践上,有助于从本质上理解区域一体化发展中城市空间生产的运作机理,指导城市与区域的跨域协同创新合作实践,并为其制度创新提供借鉴。

当然,本研究还存在一定的局限性,后续研究可从以下两方面推进:第一,继续跟进成渝两个新区协同创新合作的改进情况,尤其是跨域协同创新水平提升的具体表现,不断优化对两个新区空间生产作用机理的分析;第二,考察其他国家级新区跨域协同创新合作的实践案例,进一步探析不同管理体制模式和区域发展背景下国家级新区跨域合作空间生产的区别。【本文曾在“公共治理深度联合工作坊”(2024年6月)上汇报,感谢王欢明、李智超、容志、苏曦凌和颜昌武等专家学者的意见与建议。】

① https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202403/t20240315_1364984.html,访问日期:2024年4月20日。

② 重庆两江新区数据来源于新区管理委员会官方发布的统计数据。四川天府新区数据由成都市科学技术局和市场监督管理局提供,其中天府新区的万人有效发明专利数仅为成都直管区统计数据,不包含眉山片区。

③ 来自2023年8月11日对天府新区新经济局X处长的访谈。

-

[1] 彭建, 魏海, 李贵才, 等. 基于城市群的国家级新区区位选择[J]. 地理研究, 2015, 34(1): 3-14. [2] 曹清峰. 国家级新区对区域经济增长的带动效应——基于70大中城市的经验证据[J]. 中国工业经济, 2020(7): 43-60. [3] 锁利铭. 跨界治理的驱动机制、应用情景及策略分析[J]. 国家治理, 2023(12): 60-65. [4] 锁利铭, 李雪. 从"单一边界"到"多重边界"的区域公共事务治理——基于对长三角大气污染防治合作的观察[J]. 中国行政管理, 2021(2): 92-100. [5] SUO L, LI X, CAO S. How governance boundaries affect regional collaboration on atmospheric governance——evidence from china's Yangtze River Delta[J]. Review of policy research, 2023, 40(4): 509-533. doi: 10.1111/ropr.12541

[6] TRIPPL M. Developing cross-border regional innovation systems: key factors and challenges[J]. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 2010, 101(2): 150-160. doi: 10.1111/j.1467-9663.2009.00522.x

[7] LUNDQUIST K, TRIPPL M. Distance, proximity and types of cross-border innovation systems: a conceptual analysis[J]. Regional studies, 2013, 47(3): 450-460. doi: 10.1080/00343404.2011.560933

[8] JAUHIAINEN J S. Baltic sea region innovation systems: challenges and opportunities[J]. Baltic sea region policy briefing, 2014, 2(1): 63-73.

[9] MAKKONEN T, ROHDE S. Cross-border regional innovation systems: conceptual backgrounds, empirical evidence and policy implications[J]. European planning studies, 2016, 24(9): 1623-1642. doi: 10.1080/09654313.2016.1184626

[10] VAN DEN BROEK J, BENNEWORTH P, RUTTEN R. Institutionalization of cross-border regional innovation systems: the role of university institutional entrepreneurs[J]. Regional studies, regional science, 2019, 6(1): 55-69. doi: 10.1080/21681376.2018.1562367

[11] CAPPELLANO F, MAKKONEN T. Cross-border regional innovation ecosystems: the role of non-profit organizations in cross-border cooperation at the US-Mexico border[J]. Geo journal, 2020, 85(6): 1515-1528. doi: 10.1007/s10708-019-10038-w

[12] 叶林, 宋星洲. 粤港澳大湾区区域协同创新系统: 基于规划纲要的视角[J]. 行政论坛, 2019, 26(3): 87-94. doi: 10.3969/j.issn.1005-460X.2019.03.013 [13] 李林威, 刘帮成. 区域协同发展政策能否提升城市创新水平?——基于粤港澳大湾区的准自然实验[J]. 经济问题探索, 2022(10): 77-93. [14] 叶超, 柴彦威, 张小林. "空间的生产"理论、研究进展及其对中国城市研究的启示[J]. 经济地理, 2011, 31(3): 409-413. [15] 亨利·列斐伏尔. 空间的生产[M]. 刘怀玉, 等, 译. 北京: 商务印书馆, 2021: 50. [16] 大卫·哈维. 资本的城市化[M]. 董慧, 译. 苏州: 苏州大学出版社, 2017: 58-59. [17] 胡剑双, 孙经纬. 国家—区域尺度重组视角下的长三角区域治理新框架探析[J]. 城市规划学刊, 2020(5): 55-61. [18] MARSTON S A. The social construction of scale[J]. Progress in human geography, 2000, 24(2): 219-242. doi: 10.1191/030913200674086272

[19] 高恩新. 事权分化、尺度重构与权威嵌入: 开发区管理体制变迁的三重逻辑[J]. 行政论坛, 2021, 28(3): 51-58. doi: 10.3969/j.issn.1005-460X.2021.03.008 [20] 晁恒, 马学广, 李贵才. 尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略——基于国家级新区的探讨[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 1-8. [21] 殷洁, 罗小龙, 肖菲. 国家级新区的空间生产与治理尺度建构[J]. 人文地理, 2018, 33(3): 89-96. [22] 肖菲, 殷洁, 罗小龙, 等. 国家级新区空间生产研究——以南京江北新区为例[J]. 现代城市研究, 2019(1): 42-47. doi: 10.3969/j.issn.1009-6000.2019.01.007 [23] 曹文泽. 论国家级新区空间生产的政治性——基于区域重大战略实施的视角[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2022, 30(6): 14-21. [24] 王佃利, 于棋, 王庆歌. 尺度重构视角下国家级新区发展的行政逻辑探析[J]. 中国行政管理, 2016(8): 41-47. [25] 陈瑞莲, 杨爱平. 从区域公共管理到区域治理研究: 历史的转型[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2012(2): 48-57. [26] 张衔春, 唐承辉, 岳文泽. 地域重构视角下区域空间生产与治理——以深汕特别合作区为例[J]. 地理科学, 2022, 42(3): 373-380. [27] 张京祥, 耿磊, 殷洁, 等. 基于区域空间生产视角的区域合作治理——以江阴经济开发区靖江园区为例[J]. 人文地理, 2011, 26(1): 5-9. [28] 包亚明主编. 后现代性与地理学的政治[M]. 上海: 上海教育出版社, 2001: 31. [29] 王雨, 张京祥, 王梓懿, 等. "城市—区域"背景下香港北部都会区的尺度重构和跨界治理转型[J]. 国际城市规划, 2024, 39(3): 109-117. [30] MAKKONEN T, WEIDENFELD A, WILLIAMS A M. Cross-border regional innovation system integration: an analytical framework[J]. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 2017, 108(6): 805-820. http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/143106966/Cross_border_regional_innovation_system_integration.pdf

[31] 杨耀武, 张仁开. 长三角产业集群协同创新战略研究[J]. 中国软科学, 2009(S2): 136-139. [32] LI Y, PHELPS N A. Megalopolitan glocalization: the evolving relational economic geography of intercity knowledge linkages within and beyond china's Yangtze River Delta region, 2004—2014[J]. Urban geography, 2019, 40(9): 1310-1334. doi: 10.1080/02723638.2019.1585140

[33] 崔新健, 崔志新. 多区域协同创新演化路径研究——构建3×3区域协同创新模式[J]. 经济社会体制比较, 2018(3): 53-62. [34] YANG Y, MA G. How can HSR promote inter-city collaborative innovation across regional borders?[J]. Cities, 2023, 138: 104367. doi: 10.1016/j.cities.2023.104367

[35] 姚尚建. 边界控制中的城市权力[J]. 探索与争鸣, 2015(6): 23-25. [36] 黄柔柔, 洪世键. "空间—权力"动态匹配: 尺度跃迁视野下珠三角地方政区空间治理模式与变革展望[J]. 公共行政评论, 2020, 13(4): 41-57. [37] 爱德华·W. 苏贾. 后现代地理学重申批判社会理论中的空间[M]. 王文斌, 译. 北京: 商务印书馆, 2004: 145. [38] HOFMANN S C, PAWLAK P. Governing cyberspace: policy boundary politics across organizations[J]. Review of international political economy, 2023, 30(6): 2122-2149.

[39] 张京祥, 王雨. "制度距离"对区域一体化的作用机制及其治理应对——来自全球大都市区治理的经验与启示[J]. 国际城市规划, 2023, 38(5): 56-65. [40] GRANOVETTER M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J]. American journal of sociology, 1985, 91(3): 481-510. http://www.stanford.edu/group/scspi/_media/pdf/Classic_Media/Granovetter_1985_Social%20Networks.pdf

[41] GRANOVETTER M S. The strength of weak ties[J]. American journal of sociology, 1973, 78(6): 1360-1380. http://rsa.tandfonline.com/servlet/linkout?suffix=CIT0052&dbid=16&doi=10.1080%2F00343400701624494&key=10.1086%2F225469

[42] 稳步提升!成渝地区协同创新总指数三年增长57.07%[EB/OL]. (2024-01-02)[2024-07-03]. https://www.cq.gov.cn/zt/cydqscjjq/chscjjhjjq/202401/t20240102_12775267.html. [43] 姚尚建. 城市权力的逻辑展开[J]. 学习与实践, 2014(4): 69-75. [44] BOSCHMA R. Proximity and innovation: a critical assessment[J]. Regional studies, 2005, 39(1): 61-74. http://www.researchgate.net/profile/Ron_Boschma/publication/24087849_Proximity_and_Innovation_A_Critical_Assessment/links/00b7d522efd62b15ba000000/Proximity-and-Innovation-A-Critical-Assessment.pdf

下载:

下载: