The Construction of Intergenerational Harmonious Psychological Contract in the Chinese Context of Population Aging in the Perspective of Positive Psychology

-

摘要: 随着老龄化时代的到来,“老—青”两代群体间传统代际心理契约出现了撕裂,彼此存在“以老欺少”与“以少欺老”、“有心无力”与“有力无心”、“老吾老”与“啃吾老”、“承上重”与“启下胜”等心理层面的冲突与对峙,新型和谐代际心理契约的构建迫在眉睫。积极心理学为此提供了全新路径:一是从社会共同体层面构建良性的“养老”社会环境;二是“老—青”群体彼此养成积极的人格特质;三是“老—青”群体彼此在互动中有愉悦的心理体验。Abstract: With the arrival of the era of population aging, perceived psychological contract breaches, such as mutual blame and complaint as to life attitude, interactive mode and social priority, have appeared between the aged and the youth in the Chinese context. This situation calls for the construction of a harmonious intergenerational psychological contract. Under the perspective of positive psychology, three approaches might be followed. The first is to build a positive social environment that favors the welfare for the aged. The second is for both the aged and the young to form a positive personality. And the third is to experience happiness in social interaction. In this way, a harmonious relation between the aged and the young can be developed.

-

当前,中国人口的老龄化程度正在加速加深,这是不争的事实;与此同时,人口出生率则在不断下降。梁建章悲观地预测,中国人口将在2021年达到高峰;到21世纪末,总人口将跌至6.5亿;到2150年,将跌到3.3亿[1]。这样中国未来的人口结构将成一个倒立的金字塔,在上方的是数量庞大的老年群体。由于计划生育政策的实施,当前的青年一代大多为独生子女,近年来又受到二胎政策的影响,如今的家庭结构模式大多为“4-2-1(2)”,即四个老人,夫妻双方,一或两个孩子。青年一代面临上有老、下有小的窘境,在赡养、关怀老人方面普遍感到力不从心。而中国文化自古推崇孝道,百善孝为先,“养老送终”是子辈必须承担的义务和伦理责任,这一点在多数老年群体的养老观念中表现得尤为突出。但随着中国人口老龄化程度的加剧,随着全球化进程的加速,多元文化对中国传统的家庭观念产生了冲击,青年群体逐步形成了新的敬老观。在这一特殊的转型时期,“老—青”两代在彼此的“心理契约”上出现了撕裂,存在严重的代际冲突,代际心理契约需要进行重构。

一. 老龄化时代背景下代际心理契约的撕裂及其表现

代际关系,顾名思义指的就是两代人之间的互动关系,这里特指“老—青”两代。这里的“心理契约”是指“亲—子”基于血缘和伦理关系的前提,以承诺和感知为基础,“亲—子”间彼此形成的责任和义务的各种信念,表现为两代人在思想观点、价值观念、责任与义务、生活方式等方面的心理约定和认同。通过文献的梳理发现,当前“老—青”代际心理契约的撕裂主要表现在以下几个方面。

一 是“以老欺少”还是“以少欺老”

在家庭和社会生活各领域中,普遍存在老一代和年轻一代互相污名化对方的现象。老一代以长者自居,动辄以自诩权威和过来人的态度对年轻一代的做法进行评判,认为他们没有应对现实生活复杂性的经验,思想观念简单幼稚、不成熟;认为他们抛弃了中华民族敬老、礼让老人的传统美德,是“以少欺老”。面对老一代的批判,青年一代则认为他们固守传统、守旧、任性、不讲规则,利用中国尊老的传统文化进行道德绑架,是“以老欺少”。栾文敬、刘静娴的研究表明,青年大学生中存在着基于年龄的歧视倾向,这体现在大学生对老年人行为的主观评价上[2]。河南某公园发生的“广场舞老人”和“篮球少年”争场事件,引起了网友的广泛讨论,该事件折射了这两代人的对立,归纳起来有三派观点:“抢篮球场事件是倚老卖老的典型”,“中华民族向来有尊老的美德,希望发扬”,“不如往场地上泼大粪,谁也别用”[3]。

二 是“有心无力”还是“有力无心”

在社会养老条件不健全、养老设施不完善、老年服务机构数量有限且职能不明确的情况下,“分而不离”的供养方式,难免会有后顾之忧。因居住条件和价值观的差异,不同代际分开居住已是常态,年轻一代只有利用晚上或节假日去照顾老一代,平时对老年人的照顾比较有限;另外,社会竞争激烈,年轻人只有不断提升各方面的能力,才能具备较强的竞争实力和优势,这就需要利用相对较多的时间投入学习与工作,所以在照顾老人方面,他们常常感到“有心无力”。早在1994年,中国青少年研究中心发布的一份涉及全国九个省、市、自治区的调查表明,有40%的青年认为自己的生活不够舒畅、有烦恼、感到压抑[4]。2014年,王小璐、风笑天更是用“青年何以‘暮气沉沉’”为标题对转型期青年的压力进行分析与反思[5]。

汤磊、朱俊红等在家庭功能与老年人主观幸福感的研究中发现,对老年人而言,任何事物都比不过和家人在一起,看着儿孙满堂,其乐融融。良好的家庭氛围能有效提升老年人的主观幸福感,同时研究也发现与家人共同居住的老年人,其幸福感显著高于独居老人[6]。由此可以看出,老年人看重的不是子女的物质付出,而是子女的陪伴和孤独感的排解。因此,有些老年群体就埋怨子女是“有力无心”的照料。

三 是“老吾老”还是“啃吾老”

养儿防老是中国人根深蒂固的传统观念, 多数父母把子女视为年老时的依靠与慰藉。“光宗耀祖”“光耀门庭”“母凭子贵”“老有所依”“老有所养”等代代相传的话语就寄托了老年一代对青年一代的期盼。中国传统文化中的青年要秉承孟子所说的“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”的责任担当,“老吾老”自然是老年一代要青年一代所承担的伦理义务。

但随着社会转型、家庭结构变迁、职场竞争加剧、价值观多元化、产业结构转型等,中国社会渐渐出现了“啃老族”。早期出现的是“被动啃老族”,其中多数是失业、待业人员和低收入就业群体;后来一些大学生因找不到工作,被迫加入“啃老族”队伍,他们认为“啃老”是理想与现实之间的矛盾所致,是无奈之举。然而今天,越来越多原本有工作的年轻人却主动辞职回家,主动加入“啃老族”队伍[7]。中国式父母一方面期望年轻人“三十而立”,另一方面无奈地继续承担他们“幼吾幼”的亲情责任。一些年轻人也慢慢接受和习惯了“啃吾老”,似乎当今社会把“啃老”看成一种可以接受的生活状态。

四 是“承上重”还是“启下胜”

中国传统家庭养老方式正如费孝通先生所说的,是一种“反馈模式”:父母抚养年幼的子女, 子女成年后赡养年老的父母[8]。这实际上是一种双向交流、均衡互惠的代际交换模式。传统文化是把“承上启下”作为中间青年群体的责任担当,可传统的孝道认为“承上重于启下”,如《弟子规》中就有“父母在,不远行”等诸多劝诫。人们敬奉“天地君亲师”,遵从“五伦”“六纪”的人伦关系等都与孝道有关。王平的调查发现,老年人尤为认可传统孝道[9]。

现在多数家庭的结构模式是“4-2-1(2)”,且现代化、市场化、多元化给家庭传统代际关系带来了巨大冲击,父辈的权力和权威日益减弱, 子辈的经济等实力和独立性越来越强,也越来越张扬个性;家庭利益的分化以及彼此价值观的不同,使得亲子之间出现了新的矛盾;还有部分青年由于社会竞争的压力, 工作事务繁忙, 无暇或无能力,亦或不愿意尽心照顾父母。而对于下一代,中国父母辈又过度重视子女的教育和成长, 将有限的精力、时间和关爱都给予子女,这种“养老不足, 爱子有余”的代际重心下移的现象,社会学者称之为“代际倾斜”。刘桂莉把这种现象称为“重幼轻老”[10],也就是本文所指的“启下胜于承上”。

二. 积极心理学的内涵及其应用模式

传统的基于血缘关系和“孝”文化的代际心理契约出现破裂,或多或少给“老—青”两代人造成了一些心理困扰,对彼此的行为产生了负面影响,出现消极的情绪反应,如失望、失落、愤怒、悲痛、伤心、悲观等。在老龄化时代背景下,构建新型和谐代际心理契约是当前迫在眉睫的事情。虽然重构存在一定的困难,但积极心理学提供了一种全新的视角去探讨和谐代际心理契约的构建路径。

一 积极心理学的内涵

积极心理学是20世纪90年代在美国兴起的一个全新的心理学研究领域,它与传统心理学主要关注消极和病态心理不同,积极心理学关注人类美德、力量等积极品质,研究人的积极情绪体验、积极认知过程、积极人格特征及创造力等,成为心理学领域的一次革命。作为积极心理学的创始人马丁·塞利格曼和米哈伊在积极心理学开源著作《积极心理学导论》中宣称:“当代心理学正处在一个新的历史转折点,心理学家扮演着极为重要的角色,并肩负着新的使命——促进儿童健康成长,使家庭幸福美满、员工心情舒畅、公众称心如意、社会环境良性有序。”[11]可见,与传统心理学研究关注心理问题和心理疾病等消极方面不同,积极心理学专注于研究人的积极面,如积极的情绪、性格的优势、良好的人际关系、正面的心态和价值观, 关注人的幸福感、满足感、能力、成就与健康。强调研究人本身所固有的建设性和积极因素,以及人的内在价值与对人文的关怀。

积极心理学还提出积极预防和干预的思想。积极心理学重视对心理疾患、心理冲突、不良情绪的预防,并认为它们在预防工作中所取得的巨大进步主要是激发、挖掘来自于个体内部系统的塑造能力,而不是修正其缺陷。人类自身存在着抵御精神疾患的巨大力量,预防的使命不是关注个体身上的缺点或弱点,而是激发其积极的观念和情感等具有建设性的积极力量,这样就可以起到有效的预防目的。而对于身处困境中的个体,积极心理学则主张有效测量个体的积极心理品质,挖掘个体自身内在积极力量,并理清它们的形成机制,通过恰当干预来塑造和培养这些心理品质。

积极心理学是构建人类自身力量的一门科学,致力于研究人的发展潜力和美德[12]。它的应用不但能使老一代和年轻一代进行良性互动交流,而且能够维持并升温他们的感情, 进而缓解传统代际心理契约的撕裂。因此,顾秀莲认为积极心理学能够用来打开老人们幸福生活的大门[13]。

二 积极心理学的应用模式

积极心理学的建立和研究主要分为三个主要层面。在主观的体验层面,研究积极的心理体验, 即对过去的幸福感和满足感,对现在的快乐感和幸福流,对未来的希望感和乐观主义,还有积极力量的生理机制及其获得途径。在个人层面,研究积极的个人特质, 即爱的能力、工作的能力、勇气、人际交往技巧、对美的感受力、毅力、宽容、创造性、关注未来、灵性、天赋和智慧等。目前相关研究集中于这些品质的根源效果上。在研究社会共同体的层面,主要研究共同体公民的美德,以及使个体发展成为具有社会责任感、利他主义、有礼貌、宽容和有职业道德的各种组织形态,包括健康的公民家庭、关系良好的社区、有效能的社会和学校、有道德和社会责任感的组织和媒体等[11]。

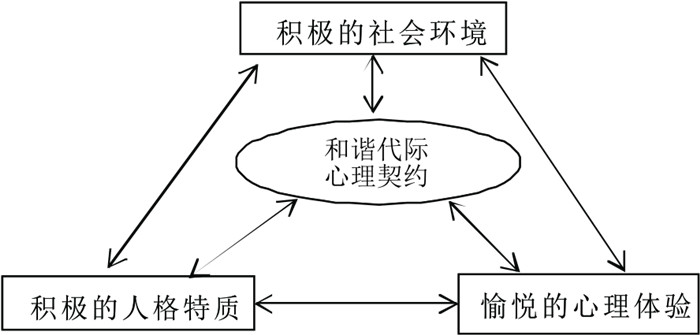

本文将从积极心理学研究的三个层面着手(分别是积极的社会环境、积极的人格特质和愉悦的心理体验),来构建“老—青”和谐代际心理契约;相反,和谐代际心理契约也能促进积极社会环境的形成、个体积极人格特质的建构,增强个体愉悦的心理体验。这四个要素相辅相成,其应用模式如图 1。

三. “老—青”和谐代际心理契约的构建路径

一 社会共同体营造积极的“养老”社会环境

1.树立“养老”是社会各界的共同责任观

国家统计局发表的数据显示,2019年中国老年抚养比为19.6%,增幅为11年来最大,老年抚养比有加速增长的趋势;而2019年中国人口出生率仅为10.48%,这是有史以来最低的数值[14]。中国老龄协会的研究也作出预测,2035年前后中国老年人口占总人口的比例将超过四分之一,2050年前后将超过三分之一[15]。可以预见,中国逐步迈入了深度老龄化的社会。传统的以血缘关系为纽带, 以个人储蓄为经济基础,依靠子辈家庭的养老模式,无以为继。养老需要举全国之力来应对,需要把养老看成是社会共同体中每个利益相关者的共同公共责任,个人、家庭、国家、社会各层面之间要建立起“养老人人有责”的局面。

养老服务公共政策作为对社会公共利益的权威性分配,必须反映大多数人的利益关切,解决社会养老服务中的社会公共问题。因此,养老服务公共政策首先要引导社会各界树立养老的共同责任观,同时也要强调共同责任是一种有序分工的社会系统。每个人都知道,社会共同体的发展要依赖精神和物质的给养,而这些给养是劳动创造的。青年群体是劳动力的主体,是社会财富创造的主力军,也是重大突发公共事件应对的生力军,是社会的中坚力量。但目前“4-2-1(2)”的家庭结构比较普遍,青年群体面临三方面的压力,即既要照顾老人,又要抚育下一代,更要工作和承担社会责任。社会共同体应用智慧建立一种互助机制——风雨同舟、守望相助。例如,在新冠肺炎疫情的应对中,有许多青年成了最美“逆行者”,他们暂时离开自己的父母,坚守在社会最需要岗位。如若此时他们的父母患病需要照顾,社会共同体中的“他人”或政府相关部门理应自觉地站出来,承担照顾的责任。

社会共同体要树立养老服务事业公益观。国家可以鼓励社会各界成立各种养老公益组织和机构,鼓励发展和培育养老服务志愿者和志愿组织,成立互助性公益养老基金;政府也可以尝试用公共财政支出购买社会性养老服务。社会共同体要反对“养老商业化”“养老货币化”“养老产业化”,提防养老服务领域成为下一个暴富产业,要消除社会群体“养不起老”的焦虑。日本的养老服务观很值得我们学习,他们把养老服务作为整个社会的福利事业来对待,而不是作为一种产业来展开,具有人性化关爱的一面[16]。只有社会共同体各司其职、各安其位、各尽其责,共同坦然接受深度老龄化的人口增长趋势,社会才能和谐美好。

2.形成多种形式的养老模式

在中国,当今的主流养老模式主要有三种,分别是居家养老、社区养老和机构养老。它们分别存在着不同程度上的优势和不足,难以满足当今时代对养老“质”与“量”的追求。为了提高养老服务的质量,必须创新,形成多种形式的养老模式。一方面,发展“医养结合”的养老模式。“医养结合”养老模式主要是将医疗服务分别融入三种主流养老模式,保障老年人的生命健康,从生活养老转变成健康养老,以此来减轻青年人“心有余而力不足”的状况。另一方面,发展“智慧养老”模式。在互联网技术日益发展的今天,互联网正以其强大的优势打破某些传统行业的运作方式,改变着人们的生活,但对养老行业的渗透还处于早期阶段。“智慧养老”主要是将互联网发展的成果应用于养老行业,依托云计算、大数据、物联网等科技,充分整合各种社会养老照护资源,既能为老人购物、就医、娱乐等提供便利,又能实时、有效地观察到老人的动态,为老人提供更加人性化的养老服务。这不仅解决了青年人的负担问题,也在一定程度上解决了老年人的精神需求问题。此外,还可以发展“时间银行”互助养老模式,其主要是通过招募低龄老人担任志愿者,将其为他人提供服务的时间“存进银行”,等到自己高龄需要别人帮助时,可以用存下的时间兑换相应的养老服务[17]。“时间银行”互助养老已成为积极应对老龄化的一种创新养老模式,是积极老龄化理念的充分体现。

随着老龄化社会的深入发展,根据人们的需求多样性,社会上逐渐衍生出很多养老模式,如居家养老、社区养老、机构养老、抱团养老、集中养老、智慧养老等。人们可以根据自己的实际情况来选择,这将是老龄化社会的一种常态。青年一代通过大家的共同劳动和爱心付出,使得老年一代“老有所依、老有所养、老有所乐”。无论哪种模式,都是在道德接受的范畴内。

3.政府提供政策、制度保障

为有效解决传统代际心理契约撕裂的现状,需要政府出台相应的政策措施,提供制度保障。第一,保证财务供给。具体而言,可以优化养老金管理机制,提高养老金管理效益;同时,构建可选择的延迟退休政策,缓解养老金短缺的趋势,为中国社会养老服务体系奠定良好的资金基础。第二,健全养老设施及医疗保障。国家应重视老年人与青年人对公共空间、设施(如娱乐、运动等)的不同诉求,在空间安排和资源提供上应充分保障老一代的需求,同时避免对青年人活动空间和领域的挤压,防止由于公共资源分配不均而导致的代际冲突。与此同时,提供健全的医疗保障,使老年人与其子女之间能保持一种相对独立和平等的状态,而老年人不至于沦为家庭的附属或负担。这一点对于中国农村地区的老年人而言更为重要,因为相较于城市,农村的养老保障体系并不完善,政府对农村的资金投入较少,农村老年人没有足够的养老金来保障他们的生活。这样的状况将会给社会带来很多的不稳定因素,也不利于整个社会的和谐发展。只有建立健全城乡统一的养老保障制度,才能逐步缩小城乡之间的差距,才能使全社会的老年人真正做到老有所养、老有所乐。第三,培养养老服务人才。政府要开展养老服务人才培养计划,以及服务能力训练提升行动,构建鼓励养老护理员从业的政策措施。加强养老护理员信息、信用管理,建立养老护理员奖惩制度等措施,指导各地建立养老护理员入职补贴和岗位津贴制度,逐步建立依据职业技能等级和工作年限确定服务价格的制度,加快培养养老服务人才,增强养老护理员职业的吸引力。

二 两代人彼此养成积极的人格特质

1.两代人彼此构建适合老龄化时代的积极养老观

青年人与老年人应在养老观念上保持和谐统一,以便代际心理契约处于和谐的发展状态。因此,建构适合当代且双方彼此认同的养老观念,对实现和谐代际心理契约有着重要的现实意义。在中国传统的家庭养老教育文化里,“父母抚养子女”和“子女赡养父母”都被视作天经地义的义务,尤其是根深蒂固的“养儿防老”观念,深刻影响了人们的养老实践[18]。但受生活压力的影响,有些家庭,尤其是独生子女家庭,在养老问题上面临较大的现实困境,这就为“有心无力”与“有力无心”的对峙冲突埋下了伏笔。至此,亟需从传统的“依赖养老”观念,尤其是“养儿防老”观念转变为“独立养老”观念。具体而言,在对青年积极开展尊老、养老、爱老教育的同时,也要对老年群体积极开展“独立养老”的宣传和教育工作,帮助他们转变传统的养老观念。

“独立养老”的实质就是要使老年人做好期望管理,从自我实现的层面,以及从主观上减少对子女的期待,通过降低期待值来降低失望值。当代社会要解决的养老问题不仅是物质赡养,更重要的是精神赡养。如何给予老年人更多的精神关怀,确保老年人“老有所乐”,才是当今社会解决养老问题的新方向,也是实现和谐代际心理契约的重要路径。因此,要树立精神养老的观念。首先,青年人在关注老年人物质养老的同时,也要积极响应他们的精神养老需求,要经常与家里的老年人联系,必要时还要常回家看看。其次,社区要提高精神养老服务水平。一方面可以成立精神养老工作队,在关注老年人身体健康的同时,也应定期探访心理存在问题的老年人,对他们进行心理疏导;另一方面,可以组建老年人参与娱乐性群体社团,如书法协会、象棋社团和广场舞团队等,让老年人乐于生活、享受生活、体验快乐。

2.青年要养成“承上启下”的责任人格

孔子对大同之世的理解是“故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养”,孟子在描述他所理想的社会时说: “老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”。实现理想社会的中坚力量就是青年群体,这是中国传统文化对青年人格修养的要求。对于一个青年人来说,养老敬老与抚育下一代,二者同等重要。青年的责任人格更体现在国家与民族发展的使命感上。学者李娟、陈金龙深入学习习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话后认为:“青年是时代责任的担当者,一代人担负一代人的责任,这是国家、民族发展的动力所在,也是历史得以延续的基础。”[19]

积极心理学认为,人具有追求幸福感和满足感的动机,在总体资源有限这一个先决条件下,个人需要具备较强的心理管理能力,才能促使自身在奋斗和发展过程中保持理性,充分发挥主观能动性,更好地实现目标。青壮年应将“承上启下”的责任意识内化为自我修养,外化为实际行动,养成“承上启下”的责任人格。一方面,青壮年要将“承上启下”的责任视为实现自身价值的一个维度,通过自身的努力,获得亲朋好友的认同,扮演好为人父母与子女的角色。另一方面,青壮年要将这种责任视为实现社会价值的重要一环,积极参与各类青年志愿者组织、社会工作机构、关爱老年人协会等社会组织,积极参与尊老敬老的社会活动,以此构建尊老、敬老、爱老的社会风尚, 形成和谐的代际心理契约。

3.老年群体要形成正确的“爱幼”观,倡导“自助互助”光荣

中国式父母普遍都会在青壮年时挣钱养家,供孩子上学,以及攒钱给孩子长大后买房;在老年退休时,就会在家帮助子女养育下一代,真是“含辛茹苦”“呕心沥血”“赴汤蹈火”“肝脑涂地”,这是中国人“爱吾幼”的传统。但这对培养青年一代的责任感、自强自立的人格是无益的。为了下一代的成长考虑,新时代老年人也应构建正确的“爱幼”观,培养青年群体自我奋斗的决心和挑战苦难的毅力,让他们学会勇敢,学会承担责任;老年人要学会“爱幼”有责任边界,“爱幼”讲智慧。我们要警惕中国发生类似日本的“8050问题”(泛指80岁左右的双亲照顾50岁左右的家里蹲子女)[20],也要警惕中国的年轻人向日本青年学习,进入低欲望状态[21]。

日本早已迈入深度老龄化社会,日本的老年群体相应地形成了一套有效的办法来应对,那就是“自助互助”信念。日本老年人把人的寿命分成“健康年龄”和“生命年龄”,即一位老年人如果没有重大疾病,自己还能够打理自己的生活,那就属于“健康年龄”;如果需要人照顾和服侍,那就意味着只是活着而已,谈不上健康,属于“生命年龄”。在日本的服务行业中,都活跃着老人的身影,他们工作认真负责,敬业精神极强。从他们的表情和言行中,看到的是满足、热情和自信,看不到自卑和愁苦,在“健康年龄”不给别人添麻烦这一信条已深入日本老年人的骨髓,即使是自己的孩子[22]。在中国,老年群体也开始逐步接受“自助互助”观,如杭州老人自创抱团养老模式[23]、无锡市银发志愿者互助温暖社区[24]、南京“时间银行”式互助养老,这些都是老年群体独立健康养老的体现,使得老年生活丰富多彩。

三 两代人彼此寻找新的愉悦心理体验

1.两代人彼此树立“积极关爱,寻求代际平衡”的心态

代际正义的契约性是指每一代的责任都是对称的。但目前由于青年接受老年人的给予大于青年对老年人的付出,打破了代际正义的契约性,使代际责任出现了不对称的状况[25]。因此,需要双方群体树立“积极关爱”的心态,以此寻求代际平衡。在日常生活中,一方面,青年应有一颗宽容且关爱老年人的心,积极承担赡养老人的责任与义务,用实际行动表达孝心,不仅做到生活上的照料,也要做到精神上的慰藉,关注老年人的情感需求;另一方面,老年群体也要有一颗关爱和理解青年的心,理解青年的负担和难处,并有积极的精神准备和物质准备,提高自我养老的能力,不给青年增添烦恼,以达到经济上相互支持、生活上互惠互助、感情上互慰互勉,进而形成代际平衡的状态。

2.换位思考,彼此共情,体验积极心流

“心流”(mental-flow)是积极心理学的重要概念之一,心流又称福流、涌流、心流通道,是指个体在做某些事情时,全神贯注、投入忘我的状态[26]。在这种状态下,个体甚至感觉不到时间的存在;在事情完成后,个体会有一种充满能量且非常满足的感受, 会收获幸福感。

“老—青”代之间彼此要进行对话,要换位思考、将心比心,站在对方的立场上体验和思考问题,将自己的内心世界,如情感体验、思维方式等与对方联系起来,从而与对方在情感上得到沟通,为增进理解奠定基础,这样就能彼此共情。发自内心的共情是人际交往中的一种积极力量。在应对新冠肺炎疫情时,一线“战疫”的医护人员中青年一代已成为新时代中国医护战线的脊梁[27]。老年群体应为他们自豪,感受到他们的可爱和未来生活的希望。同时,有许多老年人也成了“老漂族”,异地居住,主动分担子女的家务,减轻他们的压力;郑州的老人甚至倡议给年轻人让座,称年轻人工作时间长[28]。年轻一代应从中感受到老年人的关爱和付出。

在彼此的互动中,两代人都能获得积极心流,交往的双方在不自觉的情况下就拥有了积极心理的良好基础。美好生活与心理体验息息相关。若个体能长时间处在愉快的心理状态,便能拥有幸福生活。因此,我们需要通过各种活动或形式增加“老—青”双方群体的积极情绪和体验,激发他们的积极品质,构筑和谐代际心理契约关系,从而实现美好生活。

-

[1] 梁建章. 中国是否跌入低生育率陷阱?[EB/OL]. (2019-04-15)[2019-10-26]. https://new.qq.com/omn/20190415/20190415A028X5.html. [2] 栾文敬, 刘静娴. 青年大学生老年歧视研究述评[J]. 老龄科学研究, 2016(5): 69-80. doi: 10.3969/j.issn.2095-5898.2016.05.008 [3] 抢篮球场事件, 倚老卖老的典型[EB/OL]. (2017-06-02)[2019-12-03]. http://net.blogchina.com/blog/article/776099873. [4] 黄志坚. 当代青年生活中的主要烦恼是什么?[J]. 求知, 1994(5): 44-45. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QZYT199405042.htm [5] 王小璐, 风笑天. 青年何以"暮气沉沉"——基于转型期青年压力的分析与反思[J]. 中国青年研究, 2014(1): 22-29. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGQL201401006.htm [6] 汤磊, 朱俊红, 梁昌勇, 等. 代际关系和老人主观幸福感相关性的文献综述[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 2019(1): 78-85. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HFGS201901011.htm [7] 宋健, 戚晶晶. "啃老": 事实还是偏见——基于中国4城市青年调查数据的实证分析[J]. 人口与发展, 2011(5): 57-64. doi: 10.3969/j.issn.1674-1668.2011.05.011 [8] 费孝通. 家庭结构变动中的老年赡养问题——再论中国家庭结构的变动[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 1983(3): 7-16. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BDZK198303001.htm [9] 王平. 中国孝道的"变"与"不变"——当代老人心中的孝道[EB/OL]. (2018-05-26)[2020-01-10]. http://www.chinakongzi.org/rujian/201805/t20180529_177584.htm. [10] 刘桂莉. 眼泪为什么往下流?——转型期家庭代际关系倾斜问题探析[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2005(6): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1006-0448.2005.06.001 [11] SELIGMAN M E P, CSIKSZENTMIHALYI M. Positive psychology: an introduction[J]. American psychologist, 2000, 55(1): 5-14. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.5

[12] COMPTON W C. An introduction to positive psychology[M]. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 2005: 1-22.

[13] 顾秀莲. 老龄社会与老年教育导论[M]. 北京: 中国妇女出版社, 2009: 12-15. [14] 2019年我国60岁以上老年人口25 388万人, 占总人口的18.1%[EB/OL]. (2020-01-18)[2020-02-10]. https://www.sohu.com/a/367651945_611014. [15] 2050年前后中国老年人口将超过总人口的1/3[EB/OL]. (2019-10-09)[2020-01-08]. http://www.chinanews.com/sh/2019/10-09/8974469.shtml. [16] 杨振轩, 胡立君. 日本养老产业发展中的政府职能与启示[J]. 学术界, 2018(1): 203-213. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SSJI201801020.htm [17] 陈际华. "时间银行"互助养老模式发展难点及应对策略——基于积极老龄化的理论视角[J]. 江苏社会科学, 2020(1): 68-74. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JHKX202001010.htm [18] 朱海龙, 欧阳盼. 中国人养老观念的转变与思考[J]. 湖南师范大学学报(社会科学版), 2015(1): 88-97. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HNSS201501013.htm [19] 李娟, 陈金龙. 中国青年的责任和使命[EB/OL]. (2019-05-07)[2020-01-10]. http://theory.people.com.cn/n1/2019/0507/c40531-31070855.html. [20] 日本"8050问题"愈发严重!"啃老族"与老人们都在老去[EB/OL]. (2019-03-07)[2020-01-20]. http://dy.163.com/v2/article/detail/E9MAS12B0525N0LQ.html. [21] 大前研一. 低欲望社会[M]. 姜建强, 译. 上海: 上海译文出版社, 2018: 1-3. [22] 白濑由美香, 李晓魁. 日本社会福利的变迁: 向以"自立"为主的生活支援转型[J]. 社会保障评论, 2018(2): 107-118. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SBPL201802010.htm [23] 濮小燕. 中国首个"抱团养老"成功案例就在杭州老人感觉怎么样?[EB/OL]. (2019-08-24)[2020-01-10]. https://hznews.hangzhou.com.cn/chengshi/content/2019-08/24/content_7252777_0.htm. [24] 银发志原者互助暖社区[EB/OL]. (2018-03-30)[2019-10-10]. http://k.sina.com.cn/article_2056346650_7a915c1a0200099nx.html. [25] 龚继红, 范成杰, 巫锡文. "分而不离": 分家与代际关系的形成[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2015(5): 121-128. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HZLS201505016.htm [26] 米哈里·契克森米哈赖. 心流: 最优体验心理学[M]. 张定绮, 译. 北京: 中信出版社, 2018: 1-5. [27] 中央指导组. 支援湖北医护人员近1/3为"90后""00后" 是新时代共和国脊梁[EB/OL]. (2020-03-06)[2020-03-07]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6374086. [28] 郑州老人倡议给年轻人让座称年轻人工作时间长[EB/OL]. (2013-03-16)[2019-08-17]. https://henan.qq.com/a/20130316/000004.htm. -

期刊类型引用(4)

1. 易韵,李伯华,窦银娣,刘沛林. 旅游驱动型传统村落居民文化适应的过程机理与整合路径研究. 热带地理. 2024(04): 635-647 .  百度学术

百度学术

2. 顾宗倪,罗小龙. 美国弱势群体交通服务规划的经验和对中国的启示. 世界地理研究. 2024(08): 65-76 .  百度学术

百度学术

3. 谢亚敏. 老龄化背景下养老护理人才培养展望——以成都某中职学校为例. 卫生职业教育. 2023(19): 45-48 .  百度学术

百度学术

4. 欧阳铮. 构建老龄健康心理学的思考. 老龄科学研究. 2023(10): 1-15 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: