The Perception of a Harmonious Society: Double Effects of Objective Security and Subjective Security

-

摘要: 和谐社会感知是群众对和谐社会建设程度的主观感受,对此进行关注有利于进一步满足人们的美好生活需求,并且提高社会治理水平。以场理论为分析视角,从受保障程度入手,利用MIMIC模型分析主观保障和客观保障对和谐社会感知的双重效应,结果表明:和谐社会感知的全国简单均值为3.39,加权因子值为14.01,占最大值的67.5%;自评社会经济地位、社会性医疗保险与养老保险对和谐社会感知的影响显著为正,并且前者的效应始终高于后两者;社会公平感、生活幸福感的提升以及年龄的增加能显著提高和谐社会感知,而收入和受教育程度的提高却降低了和谐社会感知。Abstract: The sense of a harmonious society is the subjective feeling of the masses about the construction of a harmonious society. Paying attention to it is conducive to better meeting the needs of residents for a better life and improving the level of social governance. The field theory is adopted to anlyze the degree of security, and the MIMIC model is used to analyze the dual effects of subjective security and objective security on the sense of a harmonious society. The empirical results show that the mean score of national harmonious society sense is 3.39, and the weighted factor score is 14.01, only 67.5% of the maximum scale score. The self-assessed socio-economic status, social medical insurance and endowment insurance have significantly positive effects on the sense of a harmonious society, and the effect of self-assessed socio-economic status is always higher than that of the other two factors. At the same time, societal fairness, life happiness and increasing age can significantly increase the sense of a harmonious society while increasing income and education level decrease it.

-

一. 问题提出

近几年来,国家从多方面多领域着手构建中国特色社会主义和谐社会,致力于提高国民的安全感、幸福感、公平感和获得感,这既是打造政府品牌和国家形象的重要途径,也是保障国民生产生活环境的关键环节。和谐社会的概念广泛且多样,在第十六届中央委员会第四次全体会议被正式提出,包括个人自身的和谐;人与人之间的和谐;社会各系统、各阶层之间的和谐;个人、社会与自然之间的和谐;国家整体与外部世界的和谐等。①十九大报告多次强调和谐社会建设,涉及缩小贫富差距、乡村振兴、生态文明建设、劳动关系、现代社会治理格局、小康社会全面建成等,这些方面都是相互联系的。换句话说,和谐社会的抽象概念里蕴含不同子系统的输出结果,多样性的输入背后暗含共同的本质特征,即和谐社会的建设程度和感知度。

学界对和谐社会的研究相对较少。朱力认为,和谐社会指出了社会发展的质量目标,并从管理控制体系、文化核心价值观念、利益群体需要、社会流动途径四个方面分析了达到和谐社会的条件[1]。还有学者提出,和谐社会的要点涵盖政治、经济、法制、文化和社会,尤其应当重视经济与社会之间、政府与社会之间、不同利益群体之间以及公平与效率之间的协调关系[2]。林卡从社会质量理论出发,认为和谐社会建设的研究可以把社会团结、社会包容和社会赋权等理念联系起来[3]。另外,不少学者以和谐社会为研究视角进行规范性研究,如和谐社会里教育公平的特征和原则,以及如何实现教育公平[4];和谐社会下医患关系如何改善[5];和谐劳动关系的本质、内涵、评价标准等[6];非政府组织在和谐社会治理中的咨政功能、民主功能、服务功能以及生态功能等[7]。可以看到,已有关于和谐社会的研究主要涉及概念和内涵界定,探讨和谐社会环境下各个子系统的发展问题,对和谐社会的全貌似乎还缺少更进一步的测量,从而制约了对国民切实感受到的和谐社会建设程度的比较、评估及优化等的研究。

和谐社会的建设,归根结底就是为了维护并实现广大人民的根本利益;而和谐社会的建设成效,在根本上也应该由人民大众来感知和检验,即和谐社会感知。和谐社会感知是公众对和谐社会建设程度的主观感受,是基于某种“输出”所产生的主观反映。显然,与公众生活息息相关的主要是政府输出与自身输出。和谐是社会各系统的发展目标,而政府是引领各系统发展的重要力量,因此,与个人和谐社会感知相对应的指标主要是公众对政府各项工作输出的主观感受,即或满意或异议,而个人的“输出”或个人特征只能作为影响这种和谐社会感知的因素之一。但是,关于和谐社会感知的影响因素及其具体影响效应尚未有细致且充分的探索、检验和估计。存在以下问题仍需进一步探讨:公众的和谐社会感知总体情况如何?有哪些因素可能影响公众的和谐社会感知?具体的影响效应如何?本文针对上述问题进行探索研究。

二. 理论分析

社会心理学家勒温在借鉴物理学“场”概念的基础上构建了场理论,其基本观点是人的心理事件和行为意义取决于环境与人的交互作用[8]。勒温认为,人是一个复杂的能量系统,而在某个空间某个时刻的个体行为(包括心理活动),是随其本身及所处环境的变化而变化的,他把这些影响因素统称为生活空间[9-10]。简单地说,个人的生活空间会决定人的主观感受和客观行为,构成生活空间的要素可以分为内在的、外在的和回想的。虽然著名心理学家布伦斯维克指出勒温所构建的生活空间是处于感知之后、行为之前的,即不能将其与地理环境或者环境中客观存在的结果相混淆[11];但是勒温强调,生活空间内包含所有个人觉知到的事物,把没有在时间范围内影响个人觉知的外部物理和社会环境的内容排除在外,感知的过程部分取决于心理场内的因素,部分取决于环境在受体上的“刺激”。勒温更愿意把场理论称为一种分析因果关系和建立科学结构的方法。

和谐社会感知作为一种心理感受,一方面由多个维度的指标来衡量,正如我们前面提到的,与其相对应的主要是个人对政府工作输出的主观感受;另一方面,根据场理论,和谐社会感知取决于国民的综合生活空间。我们难以穷尽生活空间内的所有要素,但是,当前人们追求的是可持续有保障的生活,党的十九大报告也多次强调保障和改善民生,由此我们不难知道,国民觉知到的受保障程度是诸多影响和谐社会感知因素中的关键。社会保险和商业保险是风险保障体系中的两大支柱,前者由政府主导,以社会公平为主要价值取向;后者属于市场的商业产品,保险项目和保障程度由国民以自费的模式自愿选择[12]。作为两个相互补充、相互促进的保险子系统,即便社会保险对商业保险存在“挤出效应”,但是目前两者的耦合协调度不断提高[13-14],共同满足参保人当期和未来的保障需求。参加社会保险或商业保险意味着个人在现阶段对未来的生活保障进行投资,这既会影响参保人及其家属的行为选择,还会影响参保人对社会的感知水平。汪润泉指出,养老保险制度不仅挤出了子女对老人的经济代际支持,同时也弱化了“子女养老”的观念[15]。王志刚等人通过Bivariate Probit模型研究发现,“养儿防老”和“新农保”具有显著的替代关系[16]。同时,新农保还刺激了农村人口的创业行为[17]。此外,张强利用CGSS2013的数据,建立二分类逻辑回归模型并得出结论:参加养老保险和医疗保险制度都正向影响社会公平感,但养老保险制度的社会公平效应显著优于医疗保险制度[18]。陈晨利用CGSS2015的数据,建立Ordered Logit回归模型研究发现,不考虑参保组合的影响,参加医疗保险者比不参加者的社会公平感高17%,而参加基本养老保险者比不参加者高6.6%[19]。养老保险和医疗保险是目前社会需求最大、也是与国民联系最密切的两大险种,它们在为参保者自身生活提供一定保障的同时也会影响个人对社会的感知。因此,参加医疗保险和养老保险的行为可以构成国民生活空间内受保障程度的外在要素,也是国民客观受到的保障,会对其和谐社会感知产生影响。

场理论认为人的行为或心理感受与个人特征和环境之间构成函数关系,而后两者就是生活空间的全部内容。与客观保障相对应的是人们对保障的主观感受,即主观保障。如果说养老保险和医疗保险是社会为国民提供的客观保障,那么自评社会经济地位,即个人通过社会比较所感受到的自身经济水平,就能够反映其主观保障程度。已有研究多用收入、教育、阶层[20]等因素作为社会经济地位的衡量指标,但是这些客观的数据难以反映个人感知到的真正情况,也不构成个人感知到受保障程度的最直观因素,因此本研究采用自评社会经济地位来衡量个人对保障的主观感受程度,与客观保障变量共同构成“主客观并存”的解释变量体系。黄倩等人的研究结果表明,自评社会经济地位对健康具有显著的积极作用[21],这进一步验证了“地位决定你的健康”[22],自评社会经济地位越高,居民的安全感越强,越能感受到自身受保障。进一步地,自评社会经济地位越高意味着主观感受越好,和谐社会感知的状态也会随之发生变化。

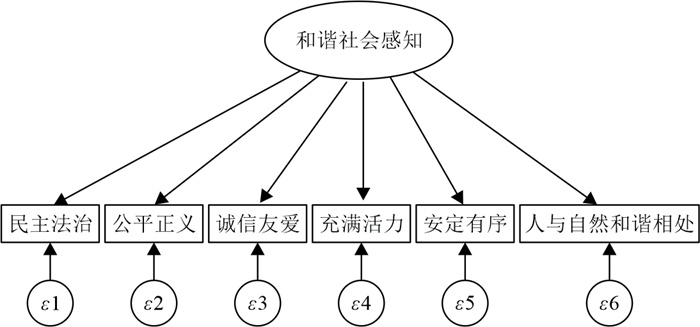

基于此,本文以勒温场理论为分析视角,进一步提出本文的研究问题:主观保障和客观保障如何影响国民的和谐社会感知?本文使用具有较大代表性的CGSS2015数据②对中国国民和谐社会感知进行量化研究。其边际贡献在于:第一,使用探索性因子模型(Exploratory Factor Analysis,EFA)和验证性因子模型(Confirmatory Factor Analysis,CFA) 从民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处6个方面来测量居民的和谐社会感知;第二,进一步使用多指标多因素模型(Multiple Indicators and Multiple Causes Model,MIMIC) 检验并估计客观保障和主观保障影响和谐社会感知的量化效应。本文的分析框架如图 1所示。

三. 变量与模型

一 核心变量

前文提出问题:主观保障与客观保障如何影响和谐社会感知?研究这个问题,首先要选择多个指标来测量国民的和谐社会感知(即他们对和谐社会建设程度的感知),进而再把客观保障与主观保障的测量指标(即参保行为与自评社会经济地位)纳入模型,检验其影响效应。

1 和谐社会感知

国家统计局课题组在2006年构建了和谐社会统计监测评价指标体系。和谐社会指数囊括6个基本特征,即分解为6个层次的子目标,每个子目标又由若干个具体指标构成,如民主法治目标用公民自身民主权利满意度、廉政指数和社会安全指数来测量;诚信友爱用合同违约率、银行业主要金融机构不良贷款率、消费者投诉率来测量[23]。虽然这一指标体系中各指标均由客观统计数据来衡量,具有较强的客观性,但是其对和谐社会的本质特征突出仍然不够。另外,和谐社会的建设成果是为人们所感知的,要检验和谐社会的建设成果更应该通过测量个人对社会环境的感知程度来实现。政府作为社会治理的主导者,其行政输出的被感知程度可以直接反映个人对社会环境的评估。因此,本文设置了和谐社会感知这一潜变量,同样使用和谐社会的基本特征来反映被访者对和谐社会建设程度的感受或评价,包括民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处。由于诚信友爱更多涉及社会中人与人之间的关系,不适合用政府的工作表现来衡量,因此本文采用受访者的社会态度来反映这一基本特征,其他基本特征均采用个人对政府表现的满意度来测量。使用潜变量的好处在于可以从多个方面来测量被访者的和谐社会感知,减少测量误差。

这6个指标的测量刻度均为取值1—5的Likert量纲(从非常不满意到非常满意),为有序分类的显变量。民主法治方面,政府的一切行为以法和规章制度为依据,而执法的公平公正是民主法治的基础,CGSS2015询问受访者对政府在公平执法方面表现的满意程度。公平正义方面,经济快速发展的同时也导致社会贫富差距悬殊,国家多次强调兼顾公平与效率,而对低收入群体的关注能更好地彰显公平与正义;CGSS2015询问受访者对政府在帮助穷人、维护社会公平方面的满意程度。诚信友爱方面,个人关于社会信任的态度对其在社会上是否选择帮助他人、诚实守信等发挥重要作用;CGSS2015询问受访者对以下说法的同意程度:“在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的。”充满活力方面,以“核心素养观”[24]为深化改革的重要理念,基础教育优质化是一个社会活力与创造力充分得到刺激与保障的重要体现;CGSS2015数据询问受访者对政府在提供优质基础教育方面的满意程度。安定有序方面,随着中国进入老龄化阶段,老年人的生活保障问题成为全社会的关注焦点,是社会稳定有序发展的集中反映;CGSS2015数据询问受访者对政府在为老年人提供适当的生活保障方面的满意程度。人与自然和谐相处方面,环境与自然的力量是无穷的,要使人类与自然相互补充、共生发展,关键就在于保护环境、尊重环境;CGSS2015数据询问受访者对政府在环境保护方面的满意程度。

2 客观保障:参保行为的测量变量

保险种类多样且广泛,本文主要关注的是养老保险和医疗保险,分为社会性和商业性两种。CGSS2015调查了居民参加医疗保险和养老保险的行为,要求被访者分别回答是否参加了城市基本医疗保险/新型农村合作医疗保险/公费医疗、城市/农村基本养老保险、商业性医疗保险、商业性养老保险。后两者是由营利性保险企业与个人签订保险合同、以营利为目的的保险形式,其他则是具有社会公益性质的、由官方统筹管理的社会保险。因此,本文把参保行为划分为四类:是否有参加社会性医疗保险;是否有参加社会性养老保险;是否有参加商业性医疗保险;是否有参加商业性养老保险。

3 主观保障:自评社会经济地位

社会经济地位有多种测量方式,但是测量个人感知自身社会经济地位水平的一般是自评社会经济地位。而自我评价的社会经济地位一般通过社会比较来获取,因此CGSS2015调查受访者“与同龄人相比,您认为您本人的社会经济地位是”,取值为1—3有序分类变量,对应“较低、差不多、较高”。

二 模型

1 因子模型

如图 2所示,使用民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处6个显变量作为和谐社会感知的测量指标。而和谐社会感知是潜变量,即因子,代表 6个指标变量所测量的公共部分——公因子。误差项ε1—ε6则代表了各个指标的独特方差。③首先使用探索性因子分析(EFA) 检验这6个指标是否在测量唯一的一个公因子,确保这6个指标既能从不同方面尽可能广地测量和谐社会感知,但又不会产生多余的因子。然后使用验证性因子分析(CFA)检验整个因子模型是否显著、6个指标测量和谐社会感知的因子载荷系数是否显著,从而验证对和谐社会感知的测量是否成立。

2 多指标多因素(MIMIC) 模型

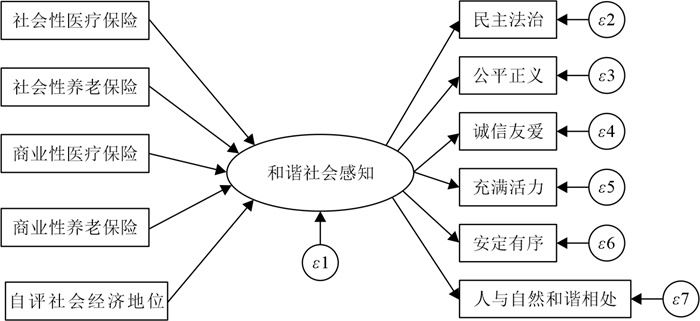

MIMIC模型的解释变量为显变量,被解释变量为潜变量,是一种特殊的结构方程模型,由结构模型和测量模型组成。该模型用多个显变量构造出潜变量,并且在对数据进行统计分析时隔离了测量误差,从而为研究者提供更多显变量测量特征的真实值,可以获得更强的预测和解释力[25-26]。和谐社会感知作为一个潜变量无法被直接测量,需要通过多个反映型指标来定义。而本文研究的是生活空间内个人受保障程度对和谐社会感知的影响,以客观保障(即医疗保险和养老保险)、主观保障(即自评社会经济地位)作为核心解释变量,显然符合MIMIC模型的适用条件。图 3模型的含义是,是否参加社会性医疗保险、社会性养老保险、商业性医疗保险和商业性养老保险以及自评社会经济地位会影响被访者的和谐社会感知,而和谐社会感知则反映在民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处等6个方面。使用MIMIC模型这种方法,能非常清楚地量化并体现反映型指标的测量效度、和谐社会感知的影响因素(养老保险、医疗保险和自评社会经济地位)及其影响程度。

测量模型为:

$$ \begin{aligned} y_{1}=& \lambda_{1} \eta+\varepsilon_{1} \\ y_{2}=& \lambda_{2} \eta+\varepsilon_{2} \\ & \cdots \\ y_{q}=& \lambda_{q} \eta+\varepsilon_{q} \end{aligned} $$ (1) 其中, yq表示与和谐社会感知有关的一组可观测指标变量, η表示和谐社会感知, λq为测量模型的结构参数, εq为测量误差向量。

结构模型为:

$$ \eta=\gamma_{1} x_{1}+\gamma_{2} x_{2}+\cdots+\gamma_{p} x_{p}+\xi $$ (2) 其中, η为和谐社会感知, xp表示一组可观测的原因变量, γp表示结构模型的参数, ξ表示随机扰动项。

三 控制变量

为了更好地测量参保行为对个人和谐社会感知的影响,本文在扩展模型中加入了以下控制变量:社会公平感(sofair),CGSS询问“总的来说,您认为当今的社会公不公平”,取值为1—5有序分类变量,对应“完全不公平、比较不公平、基本公平、比较公平、非常公平”;生活幸福感(lihapp),CGSS询问“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”,取值为1—5有序分类变量,对应“非常不幸福、比较不幸福、基本幸福、比较幸福、非常幸福”;受访者2014年全年的总收入,本文对其进行对数化处理(lnincome);受教育程度(edu),是否有接受过大专(正规高等教育)及以上的教育;年龄(age);健康(health):自我评价健康状况,取值1—5,分别代表“很不健康、比较不健康、基本健康、比较健康、非常健康”;党员(party),1—4分别代表群众、共青团员、民主党派以及共产党员;户籍(hukou),1代表农业户口,2代表非农业户口。

四. 实证结果分析

一 描述性统计结果

从表 1的统计数据看,绝大多数被访者都参加了社会性医疗保险和养老保险,分别占比91.2%和69.8%,而只有极少部分群体参加了商业性医疗保险和养老保险,分别占比8.8%和6.1%。可见,社会保险的覆盖面较高;但是相比社会医疗保险,社会养老保险的覆盖面还有较大的改善空间,而商业保险的真正受众较少。自评社会经济地位方面,大多数受访者认为自身的社会经济地位与同龄人差不多;部分受访者认为自身的社会经济地位低于同龄人;而较少受访者认为自身的社会经济地位高于同龄人。

表 1 描述性统计结果变量 变量符号 观测者 平均值 标准差 最小值 最大值 社会医疗保险 smi 10 917 0.912 0.283 0 1 社会养老保险 spi 10 806 0.698 0.459 0 1 商业性医疗保险 cmi 10 747 0.088 0.284 0 1 商业性养老保险 cpi 10 719 0.061 0.239 0 1 自评社会经济地位 statu 10 903 1.712 0.549 1 3 民主法治 law 10 655 3.305 0.897 1 5 公平正义 fair 10 800 3.275 0.929 1 5 诚信友爱 con 10 927 3.471 0.959 1 5 充满活力 ener 10 794 3.537 0.835 1 5 安定有序 safe 10 835 3.44 0.879 1 5 人与自然和谐相处 env 10 820 3.301 0.915 1 5 社会公平感 sofair 10 904 3.197 1.005 1 5 生活幸福感 lihapp 10 953 3.867 0.821 1 5 收入(取对数) lnincome 8 722 9.765 1.271 3.912 16.118 大专以上文化 edu 10 949 1.14 0.347 1 2 年龄 age 10 968 54.397 16.898 22 99 健康 health 10 961 3.608 1.075 1 5 党员 party 10 921 1.364 0.926 1 4 户籍 hukou 10 947 1.367 0.482 1 2 反映和谐社会感知的6个指标中,个人感知程度最高的是充满活力,其次是诚信友爱、安定有序,然后是民主法治、人与自然和谐相处,最后是公平正义。各自的满意度平均值分别是3.537、3.471、3.44、3.305、3.301和3.275,分布在最高取值的60%—70%。这说明政府的工作输出以及社会环境的建设成果能在一定程度上被国民感知到,但是,国民对政府工作表现的评价尚未达到满意,而对人与人之间的信任关系相对比较谨慎,尚未达到比较信任的水平,这与当前还存在比较多的社会问题有关,诸如“看病难、看病贵”“学区房争夺大战”、楼价虚高以及贫富差距过大,在需求旺盛的情况下公共资源稀缺导致人与人之间形成某种程度上的利益竞争关系。一个真正的和谐社会必然是彼此信任的。在建设和谐社会的漫长过程中,政府除了投入资源满足公众需求外,还要注意公共服务的均衡性、充足性、普惠性和便利性[27],即兼顾不同利益群体需求,尽力提高全体国民的“获得感”。

二 和谐社会感知的测量结果

1 探索性因子分析

本研究依托主成分因子法(PCF)和主因子法(PF),使用探索性因子分析检验所选择的6个指标是否在测量唯一的一个公因子即和谐社会感知。估计结果如表 2所示。

表 2 探索性因子分析结果(N=10 407)因子 主成分因子法(PCF) 主因子法(PF) 特征值 因子1载荷 特征值 因子1载荷 Factor1 3.10 0.80 2.51 0.73 Factor2 0.95 0.82 -0.00 0.76 Factor3 0.57 0.26 -0.03 0.20 Factor4 0.54 0.74 -0.05 0.65 Factor5 0.47 0.78 -0.12 0.71 Factor6 0.37 0.75 -0.16 0.67 注:信度系数α=0.79,因子载荷是Factor1中6个指标变量的因子载荷结果。 从表 2可以看出,主成分因子法PCF得到的6个因子中,只有因子1的特征值大于1(3.10),可以保留。而主因子分析法PF也显示出只有因子1的特征值大于1(2.51),并且因子1对6个指标的载荷系数都较高。也就是说,可以认为该因子模型中6个指标变量确实只能测度出唯一的公因子。另外,信度系数α为0.79,表明6个指标变量的相关性较高。

2 验证性因子分析

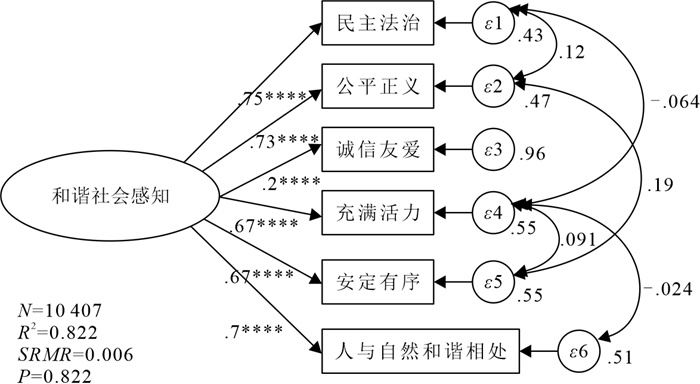

为了检验整个因子模型是否显著、6个指标对和谐社会感知的因子载荷系数是否显著,本文继续进行验证性因子分析(CFA)。由于本文的研究样本与指标变量缺失值不多,可采用极大似然估计法进行检验,考虑到截面数据异方差的影响,采用了稳健标准误。图 4报告的是标准化估计系数。

图 4显示,拟合度指标R2=0.822,SRMR=0.006,表明所构建因子模型的拟合程度较高。虽然诚信友爱指标的标准化系数相对较小,但仍然在0.1%水平上显著,而之前的探索性因子分析也表明这6个指标只能测量出一个因子,因此对和谐社会感知的测量模型是成立的。其信度系数ρ=0.822,超过了能接受的最低标准0.7。

3 和谐社会感知的测量值

为了更直观地论述和谐社会感知的建设程度,表 3按照省份(直辖市、自治区)报告了受访者和谐社会感知的测量值,包括简单均值和加权因子值。根据表 1的描述性统计结果可知,和谐社会感知简单均值的取值范围为1—5;以表 2中使用主成分因子分析法得到的因子1的载荷系数为权重,分别为0.80、0.82、0.26、0.74、0.78、0.75,则和谐社会感知加权因子值的取值范围为4.15—20.75④。

表 3 各地区和谐社会感知的测量值地区 简单均值 加权因子值 地区 简单均值 加权因子值 上海 3.22 13.32 江西 3.38 13.97 云南 3.55 14.73 河北 3.43 14.19 内蒙古 3.7 15.47 河南 3.48 14.44 北京 3.28 13.49 浙江 3.44 14.24 吉林 3.39 13.99 湖北 3.35 13.79 四川 3.46 14.38 湖南 3.4 14.06 天津 3.39 13.96 甘肃 3.75 15.6 宁夏 3.43 14.26 福建 3.26 13.42 安徽 3.58 14.83 贵州 3.46 14.39 山东 3.42 14.06 辽宁 3.18 13.11 山西 3.4 14.09 重庆 3.54 14.61 广东 3.07 12.64 陕西 3.58 14.89 广西 3.43 14.2 青海 3.43 14.28 江苏 3.26 13.43 黑龙江 3.33 13.74 全国 3.39 14.01 可见,2015年和谐社会感知最高的省份是甘肃、内蒙古、安徽和陕西,排名靠后的有福建、上海、辽宁和广东等省市。总体而言,全国的简单均值为3.39,占最大值的67.8%左右;加权因子值为14.01,占最大值的67.5%左右。这意味着受访者对和谐社会建设程度的主观感受(和谐社会感知)略高于“及格线”,还有较大的发展空间。

三 MIMIC模型估计结果

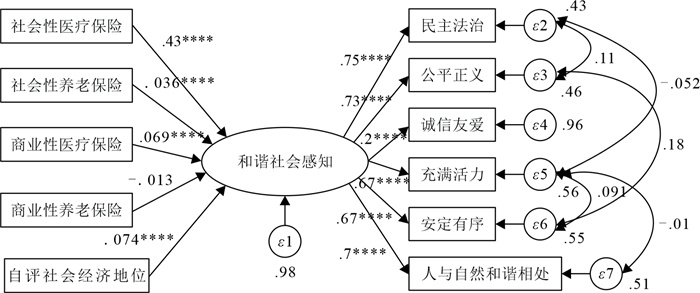

选用极大似然方法进行估计,同时采用稳健标准误来提高数据的稳健性。结果显示,自评社会经济地位、商业性医疗保险、社会性医疗保险和社会性养老保险都对和谐社会感知产生显著影响,而且影响效应依次递减。从图 5A可知,客观保障方面,社会性医疗保险、社会性养老保险和商业性医疗保险均对和谐社会感知产生非常显著的影响,只有商业性养老保险的回归系数不显著。主观保障方面,自评社会经济地位对和谐社会感知的影响也是显著的。但是,从各个项目影响和谐社会感知的回归系数来看,与没有参加社会性医疗保险和养老保险的国民相比,参加者的和谐社会感知分别显著提高0.1和0.053,而参加商业性医疗保险的国民比未参加者的和谐社会感知降低0.16;自评社会经济地位上升一个等级,国民的和谐社会感知会显著提高0.091。社会保险因为具有普惠性、公共性以及持续性更被大众所接受,是一项低投入、高收益的投资选择,参保者每年只需要缴纳一小部分费用即可在可预期的未来享受有保障的医疗和养老待遇。社会保险可以说是参保者在社会中享受到的一项福利待遇,会对国民感知社会的和谐程度产生积极影响。商业性保险是一项高成本的投资行为,其收益具有一定程度的不确定性,未必能“回本”,并且由于商业性保险存在较强的道德风险和逆向选择,尤其是商业性医疗保险,部分参保者预期自身会在将来有更大的可能性遭受意外。对这部分人来说,一般是预计社会性保险无法给予充足的保障,才会产生参加购买商业性保险的动机,其感受到的生活环境会比较苛刻,从而感知到的和谐社会建设程度比未参保者更低。自评社会经济地位是国民衡量自身在同龄人群体内生活水平的主要标准,当自评社会经济地位较高时,他们主观感受到的生活水平也较高,享受到更加丰富的资源,自然而然对社会环境各个方面的感知会更加积极。

为了方便比较,图 5B也报告了标准化估计系数。比较标准化系数的大小可知,对和谐社会感知的影响效应由大至小依次为自评社会经济地位、商业性医疗保险、社会性医疗保险、社会性养老保险,而商业性养老保险不产生显著效应,因此不进行比较。实证结果显示,主观保障对和谐社会感知的影响效应大于客观保障,对于大多数人而言,较高的社会经济地位可以让他们选择更安全、更舒适的生活圈,更多的金钱和资源在一定程度上能降低人们对社会保障的需求程度,并且提高人们的生活水平,对人们的行为和感知会造成深刻的影响。而客观保障却难以直接提高人们的社会经济地位,也不会带来生活环境的全方位改善,更多的只是满足大家的基本生活需求。影响效应排第二位的是商业性医疗保险,购买该保险的人极有可能是接收到身体发出的“信号”,或者生活工作环境内存在需要支付高额医疗费用的可能,因而他们对环境的敏感性更高。“看病难看病贵”问题给人们的生产生活造成了较大的不便,个人利益受损或预期受损会严重影响其对社会环境的感知,而医疗问题的解决对和谐社会建设尤为重要。影响效应排第三位的是社会性医疗保险,它能在较大程度上解决人们日常产生的医疗费用问题,使其享受到基本的医疗待遇,而这份保障的获得并不需要个人投入较大的资金,能显著提高其“获得感”,使其更好地感知到和谐社会的建设成果。显著影响效应最低的是社会性养老保险。我国养老金的缴纳是属于“现收现付制”,当期缴纳养老金的个人无法在当期享受到养老待遇,只能为日后提供一定的养老保障,然而目前依然存在养老金待遇差距过大及其“碎片化”问题。只有更好地为国民提供养老保障,解决他们关心的民生问题,才能进一步激活他们对社会产生积极的感知,这也是和谐社会建设的主要目标。

四 稳健性检验:扩展的MIMIC模型

除了主观保障和客观保障以外,还有不少影响和谐社会感知的其他因素。为了检验实证结果的稳健性,本文进一步增加更多的控制变量,包括收入、社会公平感、生活幸福感、年龄等。方程(1)是最原始的MIMIC模型,方程(2)增加控制变量以观察回归系数的变化并检验模型回归结果的稳健性。为了降低截面数据异方差的影响,方程(3)采用了稳健标准误,估计结果如表 4所示。总体而言,主观保障和普惠型的客观保障均对和谐社会感知产生显著的正向作用,而加入控制变量之后商业性医疗保险不再具有显著作用。

表 4 扩展的MIMIC模型估计结果模型 变量 方程(1) 方程(2) 方程(3) ML ML ML+Robust A.结构模型 社会性医疗保险 0.102****(3.69) 0.087***(2.90) 0.087***(2.78) 社会性养老保险 0.053***(3.12) 0.038**(1.98) 0.038*(1.95) 商业性医疗保险 -0.163****(-4.85) -0.001(-0.03) -0.001(-0.03) 商业性养老保险 -0.036(-0.9) -0.020(-0.49) -0.020(-0.49) 自评社会经济地位 0.091****(6.34) 0.055****(3.62) 0.055***(3.46) 收入(取对数) -0.070****(-9.42) -0.070****(-9.15) 大专以上文化 -0.168****(-6.58) -0.168****(-6.45) 共产党员 0.002(0.26) 0.002(0.26) 户籍 -0.098****(-5.44) -0.098****(-5.44) 年龄 0.004****(7.33) 0.004****(7.25) 生活幸福感 0.099****(9.42) 0.099****(8.27) 自评健康状况 0.004(0.45) 0.004(0.42) 社会公平感 0.179****(20.96) 0.179****(18.39) B.测量模型 民主法治 1 1 1 常数 3.040****(89.27) 2.904****(31.50) 2.904****(29.23) 公平正义 1.004****(59.05) 1.008****(56.10) 1.008****(52.42) 常数 3.008****(86.95) 2.877****(30.82) 2.877****(28.39) 诚信友爱 0.289****(18.42) 0.329****(18.55) 0.329****(15.98) 常数 3.401****(224.28) 3.371****(102.55) 3.371****(92.34) 充满活力 0.825****(43.06) 0.809****(43.31) 0.809****(38.20) 常数 3.314****(117.09) 3.204****(42.99) 3.204****(40.11) 安定有序 0.872****(50.07) 0.871****(46.59) 0.871****(42.27) 常数 3.208****(106.36) 3.102****(38.51) 3.102****(35.62) 人与自然和谐相处 0.945****(51.47) 0.935****(48.87) 0.935****(45.22) 常数 3.052****(94.62) 2.926****(34.01) 2.927****(31.86) C.拟合指标 N 10 036 7 969 7 969 CFI 0.992 0.936 RMSEA 0.023 0.045 SRMR 0.015 0.027 0.027 R2 0.015 0.191 0.191 注:括号内报告的是z值,****、***、**、*分别代表在0.1%、1%、5%、10%水平上显著。 表 4中A部分是各个因素影响和谐社会感知的结构模型估计结果。在加入控制变量之前,社会性医疗保险、社会性养老保险、商业性医疗保险以及自评社会经济地位均对和谐社会感知具有显著影响。但是,在加入更多控制变量之后,商业性医疗保险对和谐社会感知的显著作用消失,这说明在现实情境考虑个人特征等因素之后,商业性保险对和谐社会感知不具有明显的作用。而社会性医疗保险和养老保险依然对和谐社会感知具有显著正向影响,表明近15年我国的社会保障工作成果显著,普惠性的社会保险确实能有效提高国民对和谐社会建设成果的感知,这与图 4的MIMIC模型估计结果是一致的。B部分是测量和谐社会感知的验证性因子模型(测量模型)的估计结果,与图 3、图 4基本一致。C部分是整个模型的拟合指标,其中,CFI>0.9, RMSEA < 0.05,SRMR < 0.05,表明模型拟合较好,结果可以接受。

控制变量方面,收入、受教育程度、户籍、年龄、生活幸福感以及社会公平感都对和谐社会感知产生了显著的作用。其中,收入水平越高,个人感知到的和谐社会建设水平越低;与没有受过大专及以上正规高等教育的人们相比,具有大专及以上学历者的和谐社会感知明显地处于更低水平,可能是因为高收入人群以及高学历人群具有多样的信息来源渠道,对生活环境以及政府治理具有更高的要求和期待。社会公平感和生活幸福感的提高能显著促进和谐社会感知的程度。另外,随着年龄的增长,人们越来越感受到和谐社会的建设成果;与非农业户籍者相比,农业户籍者的和谐社会感知水平更高,这得益于近几十年来我国经济的平稳快速发展,人们的生活水平大幅提高,尤其是精准扶贫、乡村振兴等战略切实惠及农民,改善农村生活环境,区别于过去的艰难贫苦,如今的家家受惠使这类群体更容易满足当前的社会环境与生活质量。

本文用极大似然估计方法,并采用稳健标准误,对方程(3)进行标准化处理。⑤结果显示,自评社会经济地位对和谐社会感知的影响效应大于社会保障,商业性保险对国民的和谐社会感知不具有显著作用。纳入控制变量后,对和谐社会感知影响效应最大的依次为社会公平感、收入、生活幸福感、年龄、受教育程度以及户籍,并且这些变量的影响效应均大于自评社会经济地位。

五. 结论与讨论

党的十九大报告强调“要在发展中补短板,促进社会公平正义”。民生建设的最终目标就是让国民切实感受到政府的工作成果以及社会环境的进步,这与国家一直倡导的“和谐社会”建设不谋而合,而和谐社会的建设成效正是体现在国民的和谐社会感知不断提高上。近些年来,国家经济平稳快速发展,医疗卫生体制改革不断前进,在这个过程中,人们的社会经济地位得到了提高,全民的社会保障建设也不断完善,越来越多的人从社会性医疗保险和养老保险中受益;同时,商业性保险也逐渐被大家所熟知,但参保与否是个人的行为选择,参保意味着用一份当期的支出换取可预期未来的保障,不参保意味着当期的支出减少,同时未来的生活保障也面临相对较大的风险。自评社会经济地位与社会保险、商业保险可构成国民自身感知到的受保障程度,前者是主观保障,后者是客观保障,而这必然会对人们的生产生活产生影响,直接影响人们对外在环境的感知。

由于和谐社会的建设是一个包罗万象的过程和领域,对和谐社会建设成果的指标测量仍然不够完善,在这种情况下,直接测量人们的主观感受——和谐社会感知会更有说服力。因此,本文使用CGSS2015的数据,依托场理论的基本观点,研究了自评社会经济地位、养老保险和医疗保险对人们和谐社会感知的影响。数据显示,大多数被访者参加了社会性医疗保险和养老保险,只有少部分人参加了商业性医疗保险和养老保险,而大部分群体的自评社会经济地位与同龄人相差不多。进一步地,从“民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处”6个方面测量了和谐社会感知。MIMIC结构方程模型的估计结果显示,自评社会经济地位、社会性医疗保险及养老保险对和谐社会感知的影响显著为正,商业性医疗保险对和谐社会感知的影响显著为负,而商业性养老保险对和谐社会感知不存在显著影响;自评社会经济地位的影响效应高于医疗保险和养老保险。但是,在加入控制变量以后,商业性医疗保险对和谐社会感知的显著影响消失,而收入、社会公平感、生活幸福感、受教育程度、年龄和户籍等控制变量都对和谐社会感知具有显著的影响。值得注意的是,稳健性检验依然表明自评社会经济地位的影响效应高于医疗保险和养老保险;但是,社会公平感、收入、生活幸福感、年龄、受教育程度以及户籍的影响效应均大于自评社会经济地位。可见,虽然主观保障、普惠性客观保障对居民的和谐社会感知具有显著影响,但是其影响程度尚不算高。

因此,完善社会性医疗保险和养老保险、多方面提高个人的自评社会经济地位等措施对于提升国民的和谐社会感知都具有显著成效。而要进一步提高国民的和谐社会感知,政府在不同的工作领域都要进行相应的完善,如尽快解决社会保障待遇“碎片化”的问题,给人们提供更高水平的养老金等;同时,在进行经济建设的过程中务必注意分配的均衡性,注重效率与公平的协调,使人们劳有所得、学有所教、弱有所扶,使国民的自评社会经济地位通过其自身的努力与社会的帮扶而得以提高,让人们对其生活环境更满意,对未来的生活保障更有信心,而这正是和谐社会建设的目标。

① 中华人民共和国中央人民政府网站:http://www.gov.cn/test/2008-08/22/content_1076843.htm, 访问日期: 2020-11-15.

② 该数据采用多阶段、多层次随机概率抽样方法,覆盖全国28个省份(直辖市、自治区),全面地收集社会、社区、家庭、个人等多个层次的数据,共有10 968个样本观察值,样本代表性广泛,可用于测度该年居民的“和谐社会感知”,并检验其影响因素及影响程度。

③ 独特方差代表指标变量的测量误差,这种测量误差或有一部分值可能在测量别的因子。

④ 将6个权重乘以每个指标的最小值1得到下限值4.15,乘以最大值5得到上限值20.75。

⑤ 限于篇幅,这部分数据不在文中详细展示。

-

表 1 描述性统计结果

变量 变量符号 观测者 平均值 标准差 最小值 最大值 社会医疗保险 smi 10 917 0.912 0.283 0 1 社会养老保险 spi 10 806 0.698 0.459 0 1 商业性医疗保险 cmi 10 747 0.088 0.284 0 1 商业性养老保险 cpi 10 719 0.061 0.239 0 1 自评社会经济地位 statu 10 903 1.712 0.549 1 3 民主法治 law 10 655 3.305 0.897 1 5 公平正义 fair 10 800 3.275 0.929 1 5 诚信友爱 con 10 927 3.471 0.959 1 5 充满活力 ener 10 794 3.537 0.835 1 5 安定有序 safe 10 835 3.44 0.879 1 5 人与自然和谐相处 env 10 820 3.301 0.915 1 5 社会公平感 sofair 10 904 3.197 1.005 1 5 生活幸福感 lihapp 10 953 3.867 0.821 1 5 收入(取对数) lnincome 8 722 9.765 1.271 3.912 16.118 大专以上文化 edu 10 949 1.14 0.347 1 2 年龄 age 10 968 54.397 16.898 22 99 健康 health 10 961 3.608 1.075 1 5 党员 party 10 921 1.364 0.926 1 4 户籍 hukou 10 947 1.367 0.482 1 2 表 2 探索性因子分析结果(N=10 407)

因子 主成分因子法(PCF) 主因子法(PF) 特征值 因子1载荷 特征值 因子1载荷 Factor1 3.10 0.80 2.51 0.73 Factor2 0.95 0.82 -0.00 0.76 Factor3 0.57 0.26 -0.03 0.20 Factor4 0.54 0.74 -0.05 0.65 Factor5 0.47 0.78 -0.12 0.71 Factor6 0.37 0.75 -0.16 0.67 注:信度系数α=0.79,因子载荷是Factor1中6个指标变量的因子载荷结果。 表 3 各地区和谐社会感知的测量值

地区 简单均值 加权因子值 地区 简单均值 加权因子值 上海 3.22 13.32 江西 3.38 13.97 云南 3.55 14.73 河北 3.43 14.19 内蒙古 3.7 15.47 河南 3.48 14.44 北京 3.28 13.49 浙江 3.44 14.24 吉林 3.39 13.99 湖北 3.35 13.79 四川 3.46 14.38 湖南 3.4 14.06 天津 3.39 13.96 甘肃 3.75 15.6 宁夏 3.43 14.26 福建 3.26 13.42 安徽 3.58 14.83 贵州 3.46 14.39 山东 3.42 14.06 辽宁 3.18 13.11 山西 3.4 14.09 重庆 3.54 14.61 广东 3.07 12.64 陕西 3.58 14.89 广西 3.43 14.2 青海 3.43 14.28 江苏 3.26 13.43 黑龙江 3.33 13.74 全国 3.39 14.01 表 4 扩展的MIMIC模型估计结果

模型 变量 方程(1) 方程(2) 方程(3) ML ML ML+Robust A.结构模型 社会性医疗保险 0.102****(3.69) 0.087***(2.90) 0.087***(2.78) 社会性养老保险 0.053***(3.12) 0.038**(1.98) 0.038*(1.95) 商业性医疗保险 -0.163****(-4.85) -0.001(-0.03) -0.001(-0.03) 商业性养老保险 -0.036(-0.9) -0.020(-0.49) -0.020(-0.49) 自评社会经济地位 0.091****(6.34) 0.055****(3.62) 0.055***(3.46) 收入(取对数) -0.070****(-9.42) -0.070****(-9.15) 大专以上文化 -0.168****(-6.58) -0.168****(-6.45) 共产党员 0.002(0.26) 0.002(0.26) 户籍 -0.098****(-5.44) -0.098****(-5.44) 年龄 0.004****(7.33) 0.004****(7.25) 生活幸福感 0.099****(9.42) 0.099****(8.27) 自评健康状况 0.004(0.45) 0.004(0.42) 社会公平感 0.179****(20.96) 0.179****(18.39) B.测量模型 民主法治 1 1 1 常数 3.040****(89.27) 2.904****(31.50) 2.904****(29.23) 公平正义 1.004****(59.05) 1.008****(56.10) 1.008****(52.42) 常数 3.008****(86.95) 2.877****(30.82) 2.877****(28.39) 诚信友爱 0.289****(18.42) 0.329****(18.55) 0.329****(15.98) 常数 3.401****(224.28) 3.371****(102.55) 3.371****(92.34) 充满活力 0.825****(43.06) 0.809****(43.31) 0.809****(38.20) 常数 3.314****(117.09) 3.204****(42.99) 3.204****(40.11) 安定有序 0.872****(50.07) 0.871****(46.59) 0.871****(42.27) 常数 3.208****(106.36) 3.102****(38.51) 3.102****(35.62) 人与自然和谐相处 0.945****(51.47) 0.935****(48.87) 0.935****(45.22) 常数 3.052****(94.62) 2.926****(34.01) 2.927****(31.86) C.拟合指标 N 10 036 7 969 7 969 CFI 0.992 0.936 RMSEA 0.023 0.045 SRMR 0.015 0.027 0.027 R2 0.015 0.191 0.191 注:括号内报告的是z值,****、***、**、*分别代表在0.1%、1%、5%、10%水平上显著。 -

[1] 朱力. 对"和谐社会"的社会学解读[J]. 南京社会科学, 2005(1): 46-53. doi: 10.3969/j.issn.1001-8263.2005.01.007 [2] 中国社会科学院课题组. 努力构建社会主义和谐社会[J]. 中国社会科学, 2005(3): 4-16. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZSHK200503001.htm [3] 林卡. 社会质量理论: 研究和谐社会建设的新视角[J]. 中国人民大学学报, 2010(2): 105-111. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZRDX201002015.htm [4] 苏君阳. 和谐社会教育公平的基本特征与原则[J]. 高等教育研究, 2011(12): 10-17. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HIGH201112003.htm [5] 霍添琪, 孙晓宇, 孙佳璐, 等. 和谐社会下医患关系现状分析及对策探讨[J]. 中国医疗管理科学, 2016(2): 66-69. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YLGL201602018.htm [6] 刘铁明, 罗友花. 中国和谐劳动关系研究综述[J]. 马克思主义与现实, 2007(6): 139-142. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-MKSZ200706028.htm [7] 陈跃, 占伟. 非政府组织在和谐社会治理中的角色和功能探索[J]. 行政论坛, 2013(1): 58-63. doi: 10.3969/j.issn.1005-460X.2013.01.012 [8] 刘宏宇. 勒温的社会心理学理论评述[J]. 社会心理科学, 1998(1): 57-61. [9] LEWIN K. Defining the "field at a given time"[J]. Psychological review, 1943(50): 292-310.

[10] LEWIN K. Field theory in social science[J]. New York: Harper & Brothers, 1951(11): 388-389.

[11] BRUNSWIK E. Organismic achievement and environmental probability[J]. Psychology review, 1943(3): 255-272.

[12] 何文炯. 社会保险转型与商业保险发展[J]. 保险研究, 2010(7): 35-39. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BXYJ201007007.htm [13] 韩烨. 社会保障视域下商业保险与社会保险互动机制的耦合协调度研究[J]. 税务与经济, 2019(5): 23-31. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SWYJ201905004.htm [14] 康萌萌, 刘素春. 中国商业保险和社会保险耦合协调关系及时空特征研究[J]. 保险研究, 2016(6): 90-101. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BXYJ201606010.htm [15] 汪润泉. "社会养老"是否淡化了"子女责任"观念?——来自中国农村居民的经验证据[J]. 人口与经济, 2016(5): 105-113. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-RKJJ201605011.htm [16] 王志刚, 周永刚, 朱艺云. "养儿防老"与"新农保": 替代还是互补——基于福建省厦门、漳州和龙岩三市的问卷调查[J]. 中国经济问题, 2013(6): 20-27. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZJJW201306003.htm [17] 周广肃, 李力行. 养老保险是否促进了农村创业[J]. 世界经济, 2016(11): 172-192. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SJJJ201611009.htm [18] 张强. 我国社会保障参保行为对社会公平感知的效应分析——基于CGSS(2013)调查数据的logistic回归[J]. 中国物价, 2015(11): 88-90. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGWJ201511027.htm [19] 陈晨. 养老与医疗: 社会保险参保行为对社会公平感的影响研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2019(2): 38-45. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HZND201902006.htm [20] 孙猛, 芦晓珊. 空气污染、社会经济地位与居民健康不平等——基于CGSS的微观证据[J]. 人口学刊, 2019(6): 103-112. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-RKXK201906009.htm [21] 黄倩, 李宽, 熊德平. 家庭社会经济地位与居民健康——基于生活方式和社会支持双重视角的研究[J]. 云南财经大学学报, 2020, 36(7): 66-80. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YNCM202007007.htm [22] 马默特, 冯星林, 王曲. 地位决定你的健康[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 25-60. [23] 国家统计局课题组等. 和谐社会统计监测指标体系研究[J]. 统计研究, 2006(5): 23-29. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TJYJ200605005.htm [24] 张华. 论核心素养的内涵[J]. 全球教育展望, 2016(4): 10-24. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WGJN201604002.htm [25] 邱皓芳, 林碧芳. 结构方程模型的原理与应用[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2012: 5-15. [26] ACOCK A C. Discovering structural equation modeling using stata[M]. TX: A stata press publication, 2013: 147.

[27] 阳义南. 民生公共服务的国民"获得感": 测量与解析——基于MIMIC模型的经验证据[J]. 公共行政评论, 2018, 11(5): 117-137. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GGXZ201805008.htm -

期刊类型引用(5)

1. 周德水,王梦情. 失业保险对居民社会公平感的影响. 辽宁工程技术大学学报(社会科学版). 2025(02): 120-129 .  百度学术

百度学术

2. 代懋. 新就业形态劳动者职业伤害保障的就业稳定效应探析. 中国人力资源开发. 2024(12): 113-129 .  百度学术

百度学术

3. 郭联欢,洪昕晨. 城市社会感知研究与应用进展. 中外建筑. 2023(06): 12-17 .  百度学术

百度学术

4. 李小进,张永保. 新发展阶段家庭体育高质量发展的契机、挑战及路径. 湖北体育科技. 2023(08): 665-669+675 .  百度学术

百度学术

5. 赵源,王岳. 高等特殊教育改革中的生态化思考. 现代特殊教育. 2023(20): 27-31 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: